История Центральной Азии (персидский, турецкий, таджикский/узбекский языки)

Среда, 03 октября 2018 11:45О регионе

В самом сердце гигантского евразийского континента лежит обширный, охватывающий территорию нескольких стран, регион — Центральная Азия. В более расширенном понимании его называют также Центральной Евразией, а в более узком — Средней Азией или Туркестаном. Этот регион включает в себя зоны ковыльных степей, соленых полупустынь, барханных пустынь и высоких гор, поднимающихся до самой «Крыши Мира». Почти все реки в Центральной Азии не доходят до океана и либо заканчиваются в озерах, либо иссякают в песках. Летом здесь жарко и сухо, зимой морозно и ветрено — царит резко континентальный климат. Городская и оседло-земледельческая жизнь издревле тяготеет к оазисам, предгорьям и межгорным долинам, а на безбрежных просторах степей и пустынь еще сто лет назад, как и тысячу, и две, и три тысячи лет назад, не мог жить никто, кроме их хозяев — кочевников-скотоводов (сначала иранцев, а впоследствии тюрков).

История этого региона очень богата событиями и уходит корнями в глубокую древность. Расположение между тремя древними цивилизациями — переднеазиатской, индийской и китайской — с давних пор определяло транзитный характер Центральной Азии: именно через ее территорию, по ее караванным тропам, фигурально определяемым как Великий Шелковый путь, шел между древними культурными центрами обмен товарами, идеями, изобретениями, формами искусства. Но это не мешало и собственному развитию: в оазисах Южной Туркмении еще во втором тысячелетии до нашей эры, а в зоне Среднеазиатского Междуречья, образованного великими реками Амударьей и Сырдарьей, в начале первого тысячелетия до нашей эры возникли города и появилась городская жизнь. Земледелие, ремесло и торговля процветали в Маргиане, Хорезме, Согде, Бактрии, Фергане и других областях. Постоянным был на протяжении тысячелетий и плодотворный оседло-кочевой диалог — диалог Ирана и Турана. О древней эпохе Центральной Азии мы знаем из древнеиранских, античных и китайских письменных источников, а также из данных археологии, эпиграфики, нумизматики и других вспомогательных исторических дисциплин.

В начале Новой Эры началась эпоха Великого Переселения Народов, и иранский культурный ландшафт стал постепенно, хотя и не повсеместно, вытесняться тюркским: волны тюркских кочевников, век за веком прибывавшие из глубин континента, привели к тому, что центральноазиатская степь получила к рубежу I и II тысячелетий имя Кипчакской (Дашт-и Кипчак, по имени одного из тюркских племен), т. е. Поля Половецкого русских источников. Тогда же возникло и название Туркестан в значении «страна обитания тюрков»; с течением времени оно распространилось почти на весь регион. Так называли Центральную Азию арабы и персы после того, как она была включена в состав мусульманской империи — Халифата — и начался процесс ее исламизации. Свое название дали мусульмане и Среднеазиатскому Междуречью, назвав его Заречьем — Мавараннахр. Средневековая история Мавараннахра хорошо известна благодаря изобилию письменных источников на восточных языках, главным образом на персидском.

В Раннем Средневековье древние культурные центры региона — Хорезм, Согд, Балх (Бактрия), Мерв (Маргиана) — обрели второе дыхание, стали не только центрами оседло-земледельческой и торговой жизни, но и центрами исламской религии, культуры и искусства. С этим регионом, в эпоху существования Государства Саманидов (X в.) связан подъем иранской культуры и начало классического периода персидской литературы. На особое место выдвинулись к этому времени главные города Согда, Бухара и Самарканд, став на целую тысячу лет стольными городами Мавараннахра. Храня многочисленные архитектурные шедевры, эти древние города являются сегодня притягательными пунктами для туристов разных стран.

В XIII в. и Мавараннахр, и Дашт-и Кипчак вошли в состав величайшей в истории человечества континентальной империи — Великого Монгольского Улуса, а после ее распада — в разные монгольские и тюркские государства, бывшие наследниками империи Чингисхана. Завершилась же монгольская эпоха возникновением в Центральной Азии, со столицей в Самарканде, могущественной империи Тамерлана (эмира Тимура), прославленного завоевателя и государственного деятеля, имя которого известно каждому школьнику.

Позднесредневековый период истории Центральной Азии, начавшийся в XVI в., характеризуется постепенным экономическим и культурным упадком региона. Это было связано с утратой того транзитного статуса, который на протяжении не только веков, но и тысячелетий поддерживал огонь в этом очаге. После открытия морского пути в Индию и Великий Шелковый путь, и внутриконтинентальная караванная торговля перестали играть важную роль. Центральноазиатские государства (Бухарское ханство/Бухарский эмират, Хивинское ханство, Кокандское ханство), погрязнув в междоусобных войнах, стали в буквальном смысле мельчать, порой «до размера арка (цитадели)», и отставать в военно-техническом отношении от ведущих держав мира. Это обусловило их поражение в борьбе с более сильным и могущественным противником и вхождение в состав Российской империи (Бухарского и Хивинского ханств — в качестве протекторатов) в XIX в., а затем и ее наследника — СССР.

В 1924 году советское правительство провело т.н. «национально-территориальное размежевание» Советского Туркестана/Средней Азии, в результате чего на политико-административной карте СССР появились новые республики — Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и Киргизия. По конституции 1936 года все они обрели статус союзной республики, что позволило им обрести полную государственную независимость после распада СССР в 1991 году. В 1990-х годах новые независимые государства региона предпочитают именовать его Центральной, а не Средней Азией.

История изучения региона

Интерес к Туркестану/Средней Азии в молодой русской востоковедной науке проявился в первой трети XIX в. Санкт-Петербург стал ведущим центром туркестанистики благодаря богатым коллекциям восточных рукописей и монет, собранным на нашем факультете — факультете восточных языков Санкт-Петербургского Императорского Университета, а также в Азиатском музее Академии наук (ныне — Институт восточных рукописей РАН). Среди пионеров изучения Средней Азии были такие выдающиеся ориенталисты, как Х. Д. Френ (1782–1851), П. Савельев (1814–1859), Б. Дорн (1805–1881), В. В. Григорьев (1816–1881) и В. Вельяминов-Зернов (1830–1904).

Во второй половине XIX. интерес к Средней Азии и Туркестану значительно возрос в связи с колониальной экспансией России и включением региона в состав империи. Расцвет этого направления отечественного востоковедения связан с именем академика В. В. Бартольда (1869–1930), чьи многочисленные труды, охватывающие почти все области центральноазиатских (среднеазиатских) исследований, сформировали петербургскую школу туркестанистики и являются доказательством ее неразрывной связи с иранистикой и тюркологией.

В советское время изучение Центральной Азии в нашем университете было практически прекращено. Основные учебные программы и курсы стали преподаваться в университетах союзных республик — Казахстана и Средней Азии, где возникли собственные востоковедные школы. Что касается петербургско-ленинградской научной школы, то в последние десятилетия существования СССР среднеазиатские исследования (часто достигавшие выдающихся результатов) были сосредоточены на археологии (В. Массон, А. Мандельштам, Б. Маршак, Евгений и Тамара Зеймаль), этнографии (Н. Кисляков, А. Розенфельд, В. Курылев) и лингвистике (В. Лившиц, И. Стеблин-Каменский), тогда как изучение средневековой, новой и новейшей истории считалось прерогативой национальных республик.

В условиях новой геополитической реальности, возникшей в связи с распадом СССР и появлением независимых государств в Центральной Азии и на Южном Кавказе, в России возникла потребность в подготовке высококвалифицированных экспертов по Центральной Азии и Кавказу. Поэтому в 1996 г. изучение Центральной Азии и Кавказа в Санкт-Петербургском университете было возобновлено. Процесс восстановления бартольдовских исследовательских и преподавательских методов, базирующихся на глубоком знании классических восточных языков и истории региона, происходит параллельно процессу изменений в историографии новых независимых государств Центральной Азии и Кавказа, где восстановлению и переоценке подвергаются национальные ценности, культуры и традиции.

О кафедре

В настоящее время на кафедре Центральной Азии и Кавказа, наряду с курсом всемирной истории и другими общими дисциплинами по специальности «историк-востоковед», читаются курсы по истории, географии, этнографии, культуре и литературе, религии, современному политическому и экономическому положению стран Центральной Азии. Основной упор делается на изучение истории, однако география и культурная антропология (этнография) рассматриваются как важные дисциплины, без которых понимание истории невозможно. Построение курсов основано на представлении о том, что Центральная Азия — это цельный регион с общей историей, причем тесно связанный с соседними цивилизациями (Передняя Азия, Россия, Китай).

Таким образом, кафедра предпочитает региональный подход рассмотрению отдельно взятых местных «историй». Следуя этому подходу, восходящему к идеям академика Бартольда о фундаментальной востоковедной подготовке историка-среднеазиатоведа, студенты отделения истории Центральной Азии изучают, прежде всего, классические языки мусульманского Востока, т. е. персидский, турецкий и арабский (в разных комбинациях, с обязательным изучением двух из этих языков), и получают широкие знания по истории региона. Под руководством преподавателей студенты знакомятся с важнейшими письменными источниками по истории Центральной Азии, Кавказа и Ирана и учатся читать и понимать средневековые восточные тексты. Кроме того, преподаватели Кафедры предлагают студентам разнообразные специальные курсы и семинары. В связи с повышенным интересом студентов к новейшей истории и современному положению в Центральной Азии введено изучение дополнительных восточных языков — таджикского и узбекского (в перспективе — казахского).

Преподаватели кафедры

Возглавляет центральноазиатское направление на кафедре кандидат исторических наук, доцент Заринэ Алиевна Джандосова. Доцент Джандосова читает базовые курсы по географии, новой и новейшей истории региона и специальные курсы по проблемам новой и новейшей истории, а также преподает персидский и таджикский языки.

- Крупнейший специалист по средневековой истории региона, доктор исторических наук, профессор Турсун Икрамович Султанов, долгие годы руководивший кафедрой, читает базовые (введение в специальность, древняя и средневековая история) и специальные курсы, проводит семинары по истории монгольских и тюркских государств средневековья, по книжной культуре народов Туркестана.

- Старший преподаватель Татьяна Владиславовна Моносова читает курсы по культуре и этнографии, а также литературе Центральной Азии, а также является ведущим преподавателем персидского языка.

- Ассистент Екатерина Александровна Болашенкова (выпускница кафедры) читает специальные курсы и преподает персидский язык.

Преимущества обучения

Турецкий и узбекский языки студентам кафедры преподают преподаватели кафедры тюркской филологии, арабский язык — преподаватели кафедры арабской филологии.

Сложность обучения такой комплексной специальности, как востоковедение, а также специфика изучения восточных языков обуславливают малое число студентов в учебных группах. Набор на отделение Центральной Азии (в группу из 5–7 человек) проводится обычно раз в два года. После четырех лет обучения в бакалавриате лучшие студенты поступают в кафедры магистратуры по избранным им направлениям.

За 23 года существования кафедры Центральной Азии и Кавказа (первый выпуск магистрантов — 2001 г.) центральноазиатское отделение окончило около 40 человек. Не менее 10 из них после этого остались в науке и защитили кандидатские диссертации. Выпускники кафедры работали и продолжают работать в таких научных учреждениях Санкт-Петербурга, как Институт восточных рукописей, Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера), Государственный Эрмитаж и Восточный факультет СПбГУ.

Немало выпускников кафедры связали свою судьбу с т. н. практическим востоковедением, став переводчиками с персидского, турецкого или арабского языков, причем некоторые из них в настоящее время работают в странах изучаемых языков.

История Центральной Азии (персидский, турецкий, таджикский/узбекский языки)

Понедельник, 02 ноября 2020 17:51О регионе

В самом сердце гигантского евразийского континента лежит обширный, охватывающий территорию нескольких стран, регион — Центральная Азия. В более расширенном понимании его называют также Центральной Евразией, а в более узком — Средней Азией или Туркестаном. Этот регион включает в себя зоны ковыльных степей, соленых полупустынь, барханных пустынь и высоких гор, поднимающихся до самой «Крыши Мира». Почти все реки в Центральной Азии не доходят до океана и либо заканчиваются в озерах, либо иссякают в песках. Летом здесь жарко и сухо, зимой морозно и ветрено — царит резко континентальный климат. Городская и оседло-земледельческая жизнь издревле тяготеет к оазисам, предгорьям и межгорным долинам, а на безбрежных просторах степей и пустынь еще сто лет назад, как и тысячу, и две, и три тысячи лет назад, не мог жить никто, кроме их хозяев — кочевников-скотоводов (сначала иранцев, а впоследствии тюрков).

История этого региона очень богата событиями и уходит корнями в глубокую древность. Расположение между тремя древними цивилизациями — переднеазиатской, индийской и китайской — с давних пор определяло транзитный характер Центральной Азии: именно через ее территорию, по ее караванным тропам, фигурально определяемым как Великий Шелковый путь, шел между древними культурными центрами обмен товарами, идеями, изобретениями, формами искусства. Но это не мешало и собственному развитию: в оазисах Южной Туркмении еще во втором тысячелетии до нашей эры, а в зоне Среднеазиатского Междуречья, образованного великими реками Амударьей и Сырдарьей, в начале первого тысячелетия до нашей эры возникли города и появилась городская жизнь. Земледелие, ремесло и торговля процветали в Маргиане, Хорезме, Согде, Бактрии, Фергане и других областях. Постоянным был на протяжении тысячелетий и плодотворный оседло-кочевой диалог — диалог Ирана и Турана. О древней эпохе Центральной Азии мы знаем из древнеиранских, античных и китайских письменных источников, а также из данных археологии, эпиграфики, нумизматики и других вспомогательных исторических дисциплин.

В начале Новой Эры началась эпоха Великого Переселения Народов, и иранский культурный ландшафт стал постепенно, хотя и не повсеместно, вытесняться тюркским: волны тюркских кочевников, век за веком прибывавшие из глубин континента, привели к тому, что центральноазиатская степь получила к рубежу I и II тысячелетий имя Кипчакской (Дашт-и Кипчак, по имени одного из тюркских племен), т. е. Поля Половецкого русских источников. Тогда же возникло и название Туркестан в значении «страна обитания тюрков»; с течением времени оно распространилось почти на весь регион. Так называли Центральную Азию арабы и персы после того, как она была включена в состав мусульманской империи — Халифата — и начался процесс ее исламизации. Свое название дали мусульмане и Среднеазиатскому Междуречью, назвав его Заречьем — Мавараннахр. Средневековая история Мавараннахра хорошо известна благодаря изобилию письменных источников на восточных языках, главным образом на персидском.

В Раннем Средневековье древние культурные центры региона — Хорезм, Согд, Балх (Бактрия), Мерв (Маргиана) — обрели второе дыхание, стали не только центрами оседло-земледельческой и торговой жизни, но и центрами исламской религии, культуры и искусства. С этим регионом, в эпоху существования Государства Саманидов (X в.) связан подъем иранской культуры и начало классического периода персидской литературы. На особое место выдвинулись к этому времени главные города Согда, Бухара и Самарканд, став на целую тысячу лет стольными городами Мавараннахра. Храня многочисленные архитектурные шедевры, эти древние города являются сегодня притягательными пунктами для туристов разных стран.

В XIII в. и Мавараннахр, и Дашт-и Кипчак вошли в состав величайшей в истории человечества континентальной империи — Великого Монгольского Улуса, а после ее распада — в разные монгольские и тюркские государства, бывшие наследниками империи Чингисхана. Завершилась же монгольская эпоха возникновением в Центральной Азии, со столицей в Самарканде, могущественной империи Тамерлана (эмира Тимура), прославленного завоевателя и государственного деятеля, имя которого известно каждому школьнику.

Позднесредневековый период истории Центральной Азии, начавшийся в XVI в., характеризуется постепенным экономическим и культурным упадком региона. Это было связано с утратой того транзитного статуса, который на протяжении не только веков, но и тысячелетий поддерживал огонь в этом очаге. После открытия морского пути в Индию и Великий Шелковый путь, и внутриконтинентальная караванная торговля перестали играть важную роль. Центральноазиатские государства (Бухарское ханство/Бухарский эмират, Хивинское ханство, Кокандское ханство), погрязнув в междоусобных войнах, стали в буквальном смысле мельчать, порой «до размера арка (цитадели)», и отставать в военно-техническом отношении от ведущих держав мира. Это обусловило их поражение в борьбе с более сильным и могущественным противником и вхождение в состав Российской империи (Бухарского и Хивинского ханств — в качестве протекторатов) в XIX в., а затем и ее наследника — СССР.

В 1924 году советское правительство провело т.н. «национально-территориальное размежевание» Советского Туркестана/Средней Азии, в результате чего на политико-административной карте СССР появились новые республики — Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и Киргизия. По конституции 1936 года все они обрели статус союзной республики, что позволило им обрести полную государственную независимость после распада СССР в 1991 году. В 1990-х годах новые независимые государства региона предпочитают именовать его Центральной, а не Средней Азией.

История изучения региона

Интерес к Туркестану/Средней Азии в молодой русской востоковедной науке проявился в первой трети XIX в. Санкт-Петербург стал ведущим центром туркестанистики благодаря богатым коллекциям восточных рукописей и монет, собранным на нашем факультете — факультете восточных языков Санкт-Петербургского Императорского Университета, а также в Азиатском музее Академии наук (ныне — Институт восточных рукописей РАН). Среди пионеров изучения Средней Азии были такие выдающиеся ориенталисты, как Х. Д. Френ (1782–1851), П. Савельев (1814–1859), Б. Дорн (1805–1881), В. В. Григорьев (1816–1881) и В. Вельяминов-Зернов (1830–1904).

Во второй половине XIX. интерес к Средней Азии и Туркестану значительно возрос в связи с колониальной экспансией России и включением региона в состав империи. Расцвет этого направления отечественного востоковедения связан с именем академика В. В. Бартольда (1869–1930), чьи многочисленные труды, охватывающие почти все области центральноазиатских (среднеазиатских) исследований, сформировали петербургскую школу туркестанистики и являются доказательством ее неразрывной связи с иранистикой и тюркологией.

В советское время изучение Центральной Азии в нашем университете было практически прекращено. Основные учебные программы и курсы стали преподаваться в университетах союзных республик — Казахстана и Средней Азии, где возникли собственные востоковедные школы. Что касается петербургско-ленинградской научной школы, то в последние десятилетия существования СССР среднеазиатские исследования (часто достигавшие выдающихся результатов) были сосредоточены на археологии (В. Массон, А. Мандельштам, Б. Маршак, Евгений и Тамара Зеймаль), этнографии (Н. Кисляков, А. Розенфельд, В. Курылев) и лингвистике (В. Лившиц, И. Стеблин-Каменский), тогда как изучение средневековой, новой и новейшей истории считалось прерогативой национальных республик.

В условиях новой геополитической реальности, возникшей в связи с распадом СССР и появлением независимых государств в Центральной Азии и на Южном Кавказе, в России возникла потребность в подготовке высококвалифицированных экспертов по Центральной Азии и Кавказу. Поэтому в 1996 г. изучение Центральной Азии и Кавказа в Санкт-Петербургском университете было возобновлено. Процесс восстановления бартольдовских исследовательских и преподавательских методов, базирующихся на глубоком знании классических восточных языков и истории региона, происходит параллельно процессу изменений в историографии новых независимых государств Центральной Азии и Кавказа, где восстановлению и переоценке подвергаются национальные ценности, культуры и традиции.

О кафедре

В настоящее время на кафедре Центральной Азии и Кавказа, наряду с курсом всемирной истории и другими общими дисциплинами по специальности «историк-востоковед», читаются курсы по истории, географии, этнографии, культуре и литературе, религии, современному политическому и экономическому положению стран Центральной Азии. Основной упор делается на изучение истории, однако география и культурная антропология (этнография) рассматриваются как важные дисциплины, без которых понимание истории невозможно. Построение курсов основано на представлении о том, что Центральная Азия — это цельный регион с общей историей, причем тесно связанный с соседними цивилизациями (Передняя Азия, Россия, Китай).

Таким образом, кафедра предпочитает региональный подход рассмотрению отдельно взятых местных «историй». Следуя этому подходу, восходящему к идеям академика Бартольда о фундаментальной востоковедной подготовке историка-среднеазиатоведа, студенты отделения истории Центральной Азии изучают, прежде всего, классические языки мусульманского Востока, т. е. персидский, турецкий и арабский (в разных комбинациях, с обязательным изучением двух из этих языков), и получают широкие знания по истории региона. Под руководством преподавателей студенты знакомятся с важнейшими письменными источниками по истории Центральной Азии, Кавказа и Ирана и учатся читать и понимать средневековые восточные тексты. Кроме того, преподаватели Кафедры предлагают студентам разнообразные специальные курсы и семинары. В связи с повышенным интересом студентов к новейшей истории и современному положению в Центральной Азии введено изучение дополнительных восточных языков — таджикского и узбекского (в перспективе — казахского).

Преподаватели кафедры

Возглавляет центральноазиатское направление на кафедре кандидат исторических наук, доцент Заринэ Алиевна Джандосова. Доцент Джандосова читает базовые курсы по географии, новой и новейшей истории региона и специальные курсы по проблемам новой и новейшей истории, а также преподает персидский и таджикский языки.

- Крупнейший специалист по средневековой истории региона, доктор исторических наук, профессор Турсун Икрамович Султанов, долгие годы руководивший кафедрой, читает базовые (введение в специальность, древняя и средневековая история) и специальные курсы, проводит семинары по истории монгольских и тюркских государств средневековья, по книжной культуре народов Туркестана.

- Старший преподаватель Татьяна Владиславовна Моносова читает курсы по культуре и этнографии, а также литературе Центральной Азии, а также является ведущим преподавателем персидского языка.

- Ассистент Екатерина Александровна Болашенкова (выпускница кафедры) читает специальные курсы и преподает персидский язык.

Преимущества обучения

Турецкий и узбекский языки студентам кафедры преподают преподаватели кафедры тюркской филологии, арабский язык — преподаватели кафедры арабской филологии.

Сложность обучения такой комплексной специальности, как востоковедение, а также специфика изучения восточных языков обуславливают малое число студентов в учебных группах. Набор на отделение Центральной Азии (в группу из 5–7 человек) проводится обычно раз в два года. После четырех лет обучения в бакалавриате лучшие студенты поступают в кафедры магистратуры по избранным им направлениям.

За 23 года существования кафедры Центральной Азии и Кавказа (первый выпуск магистрантов — 2001 г.) центральноазиатское отделение окончило около 40 человек. Не менее 10 из них после этого остались в науке и защитили кандидатские диссертации. Выпускники кафедры работали и продолжают работать в таких научных учреждениях Санкт-Петербурга, как Институт восточных рукописей, Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера), Государственный Эрмитаж и Восточный факультет СПбГУ.

Немало выпускников кафедры связали свою судьбу с т. н. практическим востоковедением, став переводчиками с персидского, турецкого или арабского языков, причем некоторые из них в настоящее время работают в странах изучаемых языков.

История Центральной Азии (персидский, турецкий, таджикский/узбекский языки)

Вторник, 08 ноября 2022 16:04О регионе

В самом сердце гигантского евразийского континента лежит обширный, охватывающий территорию нескольких стран, регион — Центральная Азия. В более расширенном понимании его называют также Центральной Евразией, а в более узком — Средней Азией или Туркестаном. Этот регион включает в себя зоны ковыльных степей, соленых полупустынь, барханных пустынь и высоких гор, поднимающихся до самой «Крыши Мира». Почти все реки в Центральной Азии не доходят до океана и либо заканчиваются в озерах, либо иссякают в песках. Летом здесь жарко и сухо, зимой морозно и ветрено — царит резко континентальный климат. Городская и оседло-земледельческая жизнь издревле тяготеет к оазисам, предгорьям и межгорным долинам, а на безбрежных просторах степей и пустынь еще сто лет назад, как и тысячу, и две, и три тысячи лет назад, не мог жить никто, кроме их хозяев — кочевников-скотоводов (сначала иранцев, а впоследствии тюрков).

История этого региона очень богата событиями и уходит корнями в глубокую древность. Расположение между тремя древними цивилизациями — переднеазиатской, индийской и китайской — с давних пор определяло транзитный характер Центральной Азии: именно через ее территорию, по ее караванным тропам, фигурально определяемым как Великий Шелковый путь, шел между древними культурными центрами обмен товарами, идеями, изобретениями, формами искусства. Но это не мешало и собственному развитию: в оазисах Южной Туркмении еще во втором тысячелетии до нашей эры, а в зоне Среднеазиатского Междуречья, образованного великими реками Амударьей и Сырдарьей, в начале первого тысячелетия до нашей эры возникли города и появилась городская жизнь. Земледелие, ремесло и торговля процветали в Маргиане, Хорезме, Согде, Бактрии, Фергане и других областях. Постоянным был на протяжении тысячелетий и плодотворный оседло-кочевой диалог — диалог Ирана и Турана. О древней эпохе Центральной Азии мы знаем из древнеиранских, античных и китайских письменных источников, а также из данных археологии, эпиграфики, нумизматики и других вспомогательных исторических дисциплин.

В начале Новой Эры началась эпоха Великого Переселения Народов, и иранский культурный ландшафт стал постепенно, хотя и не повсеместно, вытесняться тюркским: волны тюркских кочевников, век за веком прибывавшие из глубин континента, привели к тому, что центральноазиатская степь получила к рубежу I и II тысячелетий имя Кипчакской (Дашт-и Кипчак, по имени одного из тюркских племен), т. е. Поля Половецкого русских источников. Тогда же возникло и название Туркестан в значении «страна обитания тюрков»; с течением времени оно распространилось почти на весь регион. Так называли Центральную Азию арабы и персы после того, как она была включена в состав мусульманской империи — Халифата — и начался процесс ее исламизации. Свое название дали мусульмане и Среднеазиатскому Междуречью, назвав его Заречьем — Мавараннахр. Средневековая история Мавараннахра хорошо известна благодаря изобилию письменных источников на восточных языках, главным образом на персидском.

В Раннем Средневековье древние культурные центры региона — Хорезм, Согд, Балх (Бактрия), Мерв (Маргиана) — обрели второе дыхание, стали не только центрами оседло-земледельческой и торговой жизни, но и центрами исламской религии, культуры и искусства. С этим регионом, в эпоху существования Государства Саманидов (X в.) связан подъем иранской культуры и начало классического периода персидской литературы. На особое место выдвинулись к этому времени главные города Согда, Бухара и Самарканд, став на целую тысячу лет стольными городами Мавараннахра. Храня многочисленные архитектурные шедевры, эти древние города являются сегодня притягательными пунктами для туристов разных стран.

В XIII в. и Мавараннахр, и Дашт-и Кипчак вошли в состав величайшей в истории человечества континентальной империи — Великого Монгольского Улуса, а после ее распада — в разные монгольские и тюркские государства, бывшие наследниками империи Чингисхана. Завершилась же монгольская эпоха возникновением в Центральной Азии, со столицей в Самарканде, могущественной империи Тамерлана (эмира Тимура), прославленного завоевателя и государственного деятеля, имя которого известно каждому школьнику.

Позднесредневековый период истории Центральной Азии, начавшийся в XVI в., характеризуется постепенным экономическим и культурным упадком региона. Это было связано с утратой того транзитного статуса, который на протяжении не только веков, но и тысячелетий поддерживал огонь в этом очаге. После открытия морского пути в Индию и Великий Шелковый путь, и внутриконтинентальная караванная торговля перестали играть важную роль. Центральноазиатские государства (Бухарское ханство/Бухарский эмират, Хивинское ханство, Кокандское ханство), погрязнув в междоусобных войнах, стали в буквальном смысле мельчать, порой «до размера арка (цитадели)», и отставать в военно-техническом отношении от ведущих держав мира. Это обусловило их поражение в борьбе с более сильным и могущественным противником и вхождение в состав Российской империи (Бухарского и Хивинского ханств — в качестве протекторатов) в XIX в., а затем и ее наследника — СССР.

В 1924 году советское правительство провело т.н. «национально-территориальное размежевание» Советского Туркестана/Средней Азии, в результате чего на политико-административной карте СССР появились новые республики — Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и Киргизия. По конституции 1936 года все они обрели статус союзной республики, что позволило им обрести полную государственную независимость после распада СССР в 1991 году. В 1990-х годах новые независимые государства региона предпочитают именовать его Центральной, а не Средней Азией.

История изучения региона

Интерес к Туркестану/Средней Азии в молодой русской востоковедной науке проявился в первой трети XIX в. Санкт-Петербург стал ведущим центром туркестанистики благодаря богатым коллекциям восточных рукописей и монет, собранным на нашем факультете — факультете восточных языков Санкт-Петербургского Императорского Университета, а также в Азиатском музее Академии наук (ныне — Институт восточных рукописей РАН). Среди пионеров изучения Средней Азии были такие выдающиеся ориенталисты, как Х. Д. Френ (1782–1851), П. Савельев (1814–1859), Б. Дорн (1805–1881), В. В. Григорьев (1816–1881) и В. Вельяминов-Зернов (1830–1904).

Во второй половине XIX. интерес к Средней Азии и Туркестану значительно возрос в связи с колониальной экспансией России и включением региона в состав империи. Расцвет этого направления отечественного востоковедения связан с именем академика В. В. Бартольда (1869–1930), чьи многочисленные труды, охватывающие почти все области центральноазиатских (среднеазиатских) исследований, сформировали петербургскую школу туркестанистики и являются доказательством ее неразрывной связи с иранистикой и тюркологией.

В советское время изучение Центральной Азии в нашем университете было практически прекращено. Основные учебные программы и курсы стали преподаваться в университетах союзных республик — Казахстана и Средней Азии, где возникли собственные востоковедные школы. Что касается петербургско-ленинградской научной школы, то в последние десятилетия существования СССР среднеазиатские исследования (часто достигавшие выдающихся результатов) были сосредоточены на археологии (В. Массон, А. Мандельштам, Б. Маршак, Евгений и Тамара Зеймаль), этнографии (Н. Кисляков, А. Розенфельд, В. Курылев) и лингвистике (В. Лившиц, И. Стеблин-Каменский), тогда как изучение средневековой, новой и новейшей истории считалось прерогативой национальных республик.

В условиях новой геополитической реальности, возникшей в связи с распадом СССР и появлением независимых государств в Центральной Азии и на Южном Кавказе, в России возникла потребность в подготовке высококвалифицированных экспертов по Центральной Азии и Кавказу. Поэтому в 1996 г. изучение Центральной Азии и Кавказа в Санкт-Петербургском университете было возобновлено. Процесс восстановления бартольдовских исследовательских и преподавательских методов, базирующихся на глубоком знании классических восточных языков и истории региона, происходит параллельно процессу изменений в историографии новых независимых государств Центральной Азии и Кавказа, где восстановлению и переоценке подвергаются национальные ценности, культуры и традиции.

О кафедре

В настоящее время на кафедре Центральной Азии и Кавказа, наряду с курсом всемирной истории и другими общими дисциплинами по специальности «историк-востоковед», читаются курсы по истории, географии, этнографии, культуре и литературе, религии, современному политическому и экономическому положению стран Центральной Азии. Основной упор делается на изучение истории, однако география и культурная антропология (этнография) рассматриваются как важные дисциплины, без которых понимание истории невозможно. Построение курсов основано на представлении о том, что Центральная Азия — это цельный регион с общей историей, причем тесно связанный с соседними цивилизациями (Передняя Азия, Россия, Китай).

Таким образом, кафедра предпочитает региональный подход рассмотрению отдельно взятых местных «историй». Следуя этому подходу, восходящему к идеям академика Бартольда о фундаментальной востоковедной подготовке историка-среднеазиатоведа, студенты отделения истории Центральной Азии изучают, прежде всего, классические языки мусульманского Востока, т. е. персидский, турецкий и арабский (в разных комбинациях, с обязательным изучением двух из этих языков), и получают широкие знания по истории региона. Под руководством преподавателей студенты знакомятся с важнейшими письменными источниками по истории Центральной Азии, Кавказа и Ирана и учатся читать и понимать средневековые восточные тексты. Кроме того, преподаватели Кафедры предлагают студентам разнообразные специальные курсы и семинары. В связи с повышенным интересом студентов к новейшей истории и современному положению в Центральной Азии введено изучение дополнительных восточных языков — таджикского и узбекского (в перспективе — казахского).

Преподаватели кафедры

Возглавляет центральноазиатское направление на кафедре кандидат исторических наук, доцент Заринэ Алиевна Джандосова. Доцент Джандосова читает базовые курсы по географии, новой и новейшей истории региона и специальные курсы по проблемам новой и новейшей истории, а также преподает персидский и таджикский языки.

- Крупнейший специалист по средневековой истории региона, доктор исторических наук, профессор Турсун Икрамович Султанов, долгие годы руководивший кафедрой, читает базовые (введение в специальность, древняя и средневековая история) и специальные курсы, проводит семинары по истории монгольских и тюркских государств средневековья, по книжной культуре народов Туркестана.

- Старший преподаватель Татьяна Владиславовна Моносова читает курсы по культуре и этнографии, а также литературе Центральной Азии, а также является ведущим преподавателем персидского языка.

- Ассистент Екатерина Александровна Болашенкова (выпускница кафедры) читает специальные курсы и преподает персидский язык.

Преимущества обучения

Турецкий и узбекский языки студентам кафедры преподают преподаватели кафедры тюркской филологии, арабский язык — преподаватели кафедры арабской филологии.

Сложность обучения такой комплексной специальности, как востоковедение, а также специфика изучения восточных языков обуславливают малое число студентов в учебных группах. Набор на отделение Центральной Азии (в группу из 5–7 человек) проводится обычно раз в два года. После четырех лет обучения в бакалавриате лучшие студенты поступают в кафедры магистратуры по избранным им направлениям.

За 23 года существования кафедры Центральной Азии и Кавказа (первый выпуск магистрантов — 2001 г.) центральноазиатское отделение окончило около 40 человек. Не менее 10 из них после этого остались в науке и защитили кандидатские диссертации. Выпускники кафедры работали и продолжают работать в таких научных учреждениях Санкт-Петербурга, как Институт восточных рукописей, Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера), Государственный Эрмитаж и Восточный факультет СПбГУ.

Немало выпускников кафедры связали свою судьбу с т. н. практическим востоковедением, став переводчиками с персидского, турецкого или арабского языков, причем некоторые из них в настоящее время работают в странах изучаемых языков.

История Центральной Азии (с дополнительной квалификацией «Специалист в области перевода»)

Пятница, 14 февраля 2025 16:51О регионе

В самом сердце гигантского евразийского континента лежит обширный, охватывающий территорию нескольких стран, регион — Центральная Азия. В более расширенном понимании его называют также Центральной Евразией, а в более узком — Средней Азией или Туркестаном. Этот регион включает в себя зоны ковыльных степей, соленых полупустынь, барханных пустынь и высоких гор, поднимающихся до самой «Крыши Мира». Почти все реки в Центральной Азии не доходят до океана и либо заканчиваются в озерах, либо иссякают в песках. Летом здесь жарко и сухо, зимой морозно и ветрено — царит резко континентальный климат. Городская и оседло-земледельческая жизнь издревле тяготеет к оазисам, предгорьям и межгорным долинам, а на безбрежных просторах степей и пустынь еще сто лет назад, как и тысячу, и две, и три тысячи лет назад, не мог жить никто, кроме их хозяев — кочевников-скотоводов (сначала иранцев, а впоследствии тюрков).

История этого региона очень богата событиями и уходит корнями в глубокую древность. Расположение между тремя древними цивилизациями — переднеазиатской, индийской и китайской — с давних пор определяло транзитный характер Центральной Азии: именно через ее территорию, по ее караванным тропам, фигурально определяемым как Великий Шелковый путь, шел между древними культурными центрами обмен товарами, идеями, изобретениями, формами искусства. Но это не мешало и собственному развитию: в оазисах Южной Туркмении еще во втором тысячелетии до нашей эры, а в зоне Среднеазиатского Междуречья, образованного великими реками Амударьей и Сырдарьей, в начале первого тысячелетия до нашей эры возникли города и появилась городская жизнь. Земледелие, ремесло и торговля процветали в Маргиане, Хорезме, Согде, Бактрии, Фергане и других областях. Постоянным был на протяжении тысячелетий и плодотворный оседло-кочевой диалог — диалог Ирана и Турана. О древней эпохе Центральной Азии мы знаем из древнеиранских, античных и китайских письменных источников, а также из данных археологии, эпиграфики, нумизматики и других вспомогательных исторических дисциплин.

В начале Новой Эры началась эпоха Великого Переселения Народов, и иранский культурный ландшафт стал постепенно, хотя и не повсеместно, вытесняться тюркским: волны тюркских кочевников, век за веком прибывавшие из глубин континента, привели к тому, что центральноазиатская степь получила к рубежу I и II тысячелетий имя Кипчакской (Дашт-и Кипчак, по имени одного из тюркских племен), т. е. Поля Половецкого русских источников. Тогда же возникло и название Туркестан в значении «страна обитания тюрков»; с течением времени оно распространилось почти на весь регион. Так называли Центральную Азию арабы и персы после того, как она была включена в состав мусульманской империи — Халифата — и начался процесс ее исламизации. Свое название дали мусульмане и Среднеазиатскому Междуречью, назвав его Заречьем — Мавараннахр. Средневековая история Мавараннахра хорошо известна благодаря изобилию письменных источников на восточных языках, главным образом на персидском.

В Раннем Средневековье древние культурные центры региона — Хорезм, Согд, Балх (Бактрия), Мерв (Маргиана) — обрели второе дыхание, стали не только центрами оседло-земледельческой и торговой жизни, но и центрами исламской религии, культуры и искусства. С этим регионом, в эпоху существования Государства Саманидов (X в.) связан подъем иранской культуры и начало классического периода персидской литературы. На особое место выдвинулись к этому времени главные города Согда, Бухара и Самарканд, став на целую тысячу лет стольными городами Мавараннахра. Храня многочисленные архитектурные шедевры, эти древние города являются сегодня притягательными пунктами для туристов разных стран.

В XIII в. и Мавараннахр, и Дашт-и Кипчак вошли в состав величайшей в истории человечества континентальной империи — Великого Монгольского Улуса, а после ее распада — в разные монгольские и тюркские государства, бывшие наследниками империи Чингисхана. Завершилась же монгольская эпоха возникновением в Центральной Азии, со столицей в Самарканде, могущественной империи Тамерлана (эмира Тимура), прославленного завоевателя и государственного деятеля, имя которого известно каждому школьнику.

Позднесредневековый период истории Центральной Азии, начавшийся в XVI в., характеризуется постепенным экономическим и культурным упадком региона. Это было связано с утратой того транзитного статуса, который на протяжении не только веков, но и тысячелетий поддерживал огонь в этом очаге. После открытия морского пути в Индию и Великий Шелковый путь, и внутриконтинентальная караванная торговля перестали играть важную роль. Центральноазиатские государства (Бухарское ханство/Бухарский эмират, Хивинское ханство, Кокандское ханство), погрязнув в междоусобных войнах, стали в буквальном смысле мельчать, порой «до размера арка (цитадели)», и отставать в военно-техническом отношении от ведущих держав мира. Это обусловило их поражение в борьбе с более сильным и могущественным противником и вхождение в состав Российской империи (Бухарского и Хивинского ханств — в качестве протекторатов) в XIX в., а затем и ее наследника — СССР.

В 1924 году советское правительство провело т.н. «национально-территориальное размежевание» Советского Туркестана/Средней Азии, в результате чего на политико-административной карте СССР появились новые республики — Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и Киргизия. По конституции 1936 года все они обрели статус союзной республики, что позволило им обрести полную государственную независимость после распада СССР в 1991 году. В 1990-х годах новые независимые государства региона предпочитают именовать его Центральной, а не Средней Азией.

История изучения региона

Интерес к Туркестану/Средней Азии в молодой русской востоковедной науке проявился в первой трети XIX в. Санкт-Петербург стал ведущим центром туркестанистики благодаря богатым коллекциям восточных рукописей и монет, собранным на нашем факультете — факультете восточных языков Санкт-Петербургского Императорского Университета, а также в Азиатском музее Академии наук (ныне — Институт восточных рукописей РАН). Среди пионеров изучения Средней Азии были такие выдающиеся ориенталисты, как Х. Д. Френ (1782–1851), П. Савельев (1814–1859), Б. Дорн (1805–1881), В. В. Григорьев (1816–1881) и В. Вельяминов-Зернов (1830–1904).

Во второй половине XIX. интерес к Средней Азии и Туркестану значительно возрос в связи с колониальной экспансией России и включением региона в состав империи. Расцвет этого направления отечественного востоковедения связан с именем академика В. В. Бартольда (1869–1930), чьи многочисленные труды, охватывающие почти все области центральноазиатских (среднеазиатских) исследований, сформировали петербургскую школу туркестанистики и являются доказательством ее неразрывной связи с иранистикой и тюркологией.

В советское время изучение Центральной Азии в нашем университете было практически прекращено. Основные учебные программы и курсы стали преподаваться в университетах союзных республик — Казахстана и Средней Азии, где возникли собственные востоковедные школы. Что касается петербургско-ленинградской научной школы, то в последние десятилетия существования СССР среднеазиатские исследования (часто достигавшие выдающихся результатов) были сосредоточены на археологии (В. Массон, А. Мандельштам, Б. Маршак, Евгений и Тамара Зеймаль), этнографии (Н. Кисляков, А. Розенфельд, В. Курылев) и лингвистике (В. Лившиц, И. Стеблин-Каменский), тогда как изучение средневековой, новой и новейшей истории считалось прерогативой национальных республик.

В условиях новой геополитической реальности, возникшей в связи с распадом СССР и появлением независимых государств в Центральной Азии и на Южном Кавказе, в России возникла потребность в подготовке высококвалифицированных экспертов по Центральной Азии и Кавказу. Поэтому в 1996 г. изучение Центральной Азии и Кавказа в Санкт-Петербургском университете было возобновлено. Процесс восстановления бартольдовских исследовательских и преподавательских методов, базирующихся на глубоком знании классических восточных языков и истории региона, происходит параллельно процессу изменений в историографии новых независимых государств Центральной Азии и Кавказа, где восстановлению и переоценке подвергаются национальные ценности, культуры и традиции.

О кафедре

В настоящее время на кафедре Центральной Азии и Кавказа, наряду с курсом всемирной истории и другими общими дисциплинами по специальности «историк-востоковед», читаются курсы по истории, географии, этнографии, культуре и литературе, религии, современному политическому и экономическому положению стран Центральной Азии. Основной упор делается на изучение истории, однако география и культурная антропология (этнография) рассматриваются как важные дисциплины, без которых понимание истории невозможно. Построение курсов основано на представлении о том, что Центральная Азия — это цельный регион с общей историей, причем тесно связанный с соседними цивилизациями (Передняя Азия, Россия, Китай).

Таким образом, кафедра предпочитает региональный подход рассмотрению отдельно взятых местных «историй». Следуя этому подходу, восходящему к идеям академика Бартольда о фундаментальной востоковедной подготовке историка-среднеазиатоведа, студенты отделения истории Центральной Азии изучают, прежде всего, классические языки мусульманского Востока, т. е. персидский, турецкий и арабский (в разных комбинациях, с обязательным изучением двух из этих языков), и получают широкие знания по истории региона. Под руководством преподавателей студенты знакомятся с важнейшими письменными источниками по истории Центральной Азии, Кавказа и Ирана и учатся читать и понимать средневековые восточные тексты. Кроме того, преподаватели Кафедры предлагают студентам разнообразные специальные курсы и семинары. В связи с повышенным интересом студентов к новейшей истории и современному положению в Центральной Азии введено изучение дополнительных восточных языков — таджикского и узбекского (в перспективе — казахского).

Преподаватели кафедры

Возглавляет центральноазиатское направление на кафедре кандидат исторических наук, доцент Заринэ Алиевна Джандосова. Доцент Джандосова читает базовые курсы по географии, новой и новейшей истории региона и специальные курсы по проблемам новой и новейшей истории, а также преподает персидский и таджикский языки.

- Крупнейший специалист по средневековой истории региона, доктор исторических наук, профессор Турсун Икрамович Султанов, долгие годы руководивший кафедрой, читает базовые (введение в специальность, древняя и средневековая история) и специальные курсы, проводит семинары по истории монгольских и тюркских государств средневековья, по книжной культуре народов Туркестана.

- Старший преподаватель Татьяна Владиславовна Моносова читает курсы по культуре и этнографии, а также литературе Центральной Азии, а также является ведущим преподавателем персидского языка.

- Ассистент Екатерина Александровна Болашенкова (выпускница кафедры) читает специальные курсы и преподает персидский язык.

Преимущества обучения

Турецкий и узбекский языки студентам кафедры преподают преподаватели кафедры тюркской филологии, арабский язык — преподаватели кафедры арабской филологии.

Сложность обучения такой комплексной специальности, как востоковедение, а также специфика изучения восточных языков обуславливают малое число студентов в учебных группах. Набор на отделение Центральной Азии (в группу из 5–7 человек) проводится обычно раз в два года. После четырех лет обучения в бакалавриате лучшие студенты поступают в кафедры магистратуры по избранным им направлениям.

За 23 года существования кафедры Центральной Азии и Кавказа (первый выпуск магистрантов — 2001 г.) центральноазиатское отделение окончило около 40 человек. Не менее 10 из них после этого остались в науке и защитили кандидатские диссертации. Выпускники кафедры работали и продолжают работать в таких научных учреждениях Санкт-Петербурга, как Институт восточных рукописей, Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера), Государственный Эрмитаж и Восточный факультет СПбГУ.

Немало выпускников кафедры связали свою судьбу с т. н. практическим востоковедением, став переводчиками с персидского, турецкого или арабского языков, причем некоторые из них в настоящее время работают в странах изучаемых языков.

Тюркская филология

Вторник, 17 октября 2017 12:15Профиль «Тюркская филология»

Изучение тюркской филологии в Санкт-Петербургском университете началось в 1822 г. Первоначально это были курсы турецкого (османского) языка, читавшиеся время от времени на Секции восточной филологии, которые вел О. И. Сенковский — известный востоковед, журналист и писатель. В 1835 г. была учреждена кафедра турецкого языка, и турецкий язык был введен в число официальных предметов. Становление тюркологии как самостоятельной дисциплины обычно связывается с научной деятельностью А. О. Мухлинского, который возглавлял Кафедру с 1839 по 1866 гг. После основания Факультета восточных языков в 1855 г, на вновь образованной кафедре турецко-татарского языка стали преподаваться курсы и по другим тюркским языкам и литературам.

Ведущие преподаватели по данной специальности

С 1873 г. кафедру возглавлял основатель русской школы османистики проф. В. Д. Смирнов. С 1894 г. на кафедре преподавал основоположник тюркского языкознания П. М. Мелиоранский.

До ликвидации Факультета восточных языков в 1919 г. на кафедре турецко-татарской словесности работали также крупные тюркологи проф. А. Н. Самойлович (с 1907 г.) и проф. П. А. Фалёв (с 1915 г.).

На возрожденном в 1944 г. Восточном факультете Кафедру тюркской филологии последовательно возглавляли: в 1944–1947 гг. — чл.-корр. АН СССР проф. Н. К. Дмитриев; в 1947–1949 гг. — проф. С. Е. Малов; в 1949–1972 гг. — акад. А. Н. Кононов; в 1972–1988 гг. — проф. С. Н. Иванов; в 1988–2013 гг. — доктор филологических наук, профессор В. Г. Гузев. Заведующий кафедрой — канд. филол. наук, доцент Н. Н. Телицин.

Состав кафедры тюркской филологии

Доктор филол. наук, профессор В. Г. Гузев; канд. филол. наук, доцент А. В. Образцов; канд. филол. наук, доцент А. И. Пылев; канд. филол. наук, доцент Н. Н. Телицин; канд. филол., доцент М. Э. Дубровина; канд. филол. наук, доцент А. С. Сулейманова; ассистент, канд, филол. наук Н. А. Матушкина; канд. ист. наук, доцент А. М. Фарзалиев, ассистент А. Д. Передня.

Изучаемые языки

Для студентов бакалавриата и магистратуры введено преподавание нескольких восточных языков:

- тюркские языки: турецкий язык, узбекский язык, якутский язык, азербайджанский язык, балкарский язык, османский язык, староанатолийско-тюркский язык, чагатайский язык, древнетюркские языки (язык тюркских рунических памятников и древнеуйгурский язык);

- другие восточные языки: арабский и персидский.

Стажировки

Успешно развиваются международные связи. К преподаванию на Кафедре регулярно привлекаются носители турецкого языка, граждане Турции, получившие образование в различных университетах этой страны. Деятельность турецких преподавателей способствует совершенствованию знания современного турецкого языка как студентами и аспирантами, так и преподавателями кафедры тюркской филологии и других кафедр Восточного факультета.

В настоящее время Кафедра поддерживает и развивает активные научные и творческие связи с Мраморноморским университетом, Турция (Marmara Üniversitesi, Türkiye) и другими учебно-научными учреждениями Турции. Подписаны соглашения о сотрудничестве с институтом Ю. Эмре, Турция (Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye).

На Кафедре постоянно проходят стажировку специалисты из других учебных заведений и научно-исследовательских учреждений России, ближнего и дальнего зарубежья. Студенты кафедры тюркской филологии ежегодно проходят летнюю практику в странах изучаемого языка, в частности, на курсах изучения турецкого языка (TÖMER), на летних курсах турецкого языка при институте Ю. Эмре (Турция).

История

В настоящее время кафедра тюркской филологии Восточного факультета СПбГУ является признанным центром тюркологических исследований и подготовки тюркологов в России, СНГ и Европе. За период учебы выпускники Кафедры овладевают всем комплексом теоретических знаний и практических навыков в области турецкого языка, османского языка, древнетюркских языков, истории турецкой и среднеазиатской тюркской литературы, истории и культуры Турции, истории и культуры тюркских народов древности и средневековья. Со времен основателя российской османистики В. Д. Смирнова кафедра сохраняет уникальные традиции преподавания османских арабографичных текстов, используя собственные учебные пособия.

Знаменитые выпускники кафедры:

- С. Е. Малов (1880–1957), российский и советский ученый-тюрколог, член-корреспондент АН СССР (1939), профессор Ленинградского университета.

- А. Н. Кононов (1906–1986), советский лингвист-тюрколог, с 1950 г. профессор Ленинградского университета, работал также в Ленинградском отделении Института востоковедения АН СССР (в 1961–1963 в должности заведующего отделением). Академик АН СССР с 1974 г. Почетный член Турецкого лингвистического общества, Научного общества востоковедов Венгрии, Венгерской академии наук.

- Л. А. Покровская (1925–2009), советский и российский тюрколог, доктор филологических наук, профессор, исследователь языка и культуры гагаузов.

- Э. Р. Тенишев (1921–2004), советский и российский тюрколог, монголовед, член-корреспондент РАН, доктор филологических наук, заведующий отделом урало-алтайских языков Института языкознания РАН, главный редактор журнала «Советская тюркология» и многотомного издания «Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков», заслуженный деятель науки Республики Татарстан, почётный академик Академии наук Республики Башкортостан.

- С. Н. Иванов (1922–1999), тюрколог-филолог, поэт-переводчик, доктор филологических наук, профессор, заслуженный работник культуры УзССР (1968), заслуженный деятель науки УзССР (1981). Член Союза писателей СССР с 1972 г.

Иранская филология

Вторник, 17 октября 2017 12:12Иранская филология

Кафедра и учебное отделение иранской филологии (первоначально — персидской словесности) существуют почти двести лет, с 1818 г. научной и учебной дисциплиной Кафедры является классическая иранистика, в основе которой лежит изучение иранских языков, словесности, духовной культуры и истории ираноязычных народов (персов, таджиков, афганцев, курдов, белуджей, осетин и др.). Письменные традиции ираноязычных народов насчитывают две с половиной тысячи лет, чем во многом обусловлена академическая фундаментальность иранистики.

Ведущие преподаватели кафедры

- М. С. Пелевин — заведующий кафедрой, профессор, доктор филологических наук. Главная область научных исследований — афганская филология (язык и литература пашто). Преподает персидский язык (классический и современный), историю персидской литературы, ведет спецкурсы по исламскому праву. Автор нескольких книг по афганской классической литературе.

- И. М. Стеблин-Каменский — академик РАН, профессор, доктор филологических наук. Один из ведущих отечественных специалистов в области древних иранских языков, иранской этнолингвистики, языкам и фольклору Памира. Читает курсы по иранской филологии, авестийскому языку, классическому персидскому языку. Автор ряда книг по памирским языкам и Авесте.

- О. М. Чунакова — профессор, доктор филологических наук. Ведущий российский специалист по среднеперсидскому языку (пехлеви) и литературе на древних иранских языках. Читает курсы по древним иранским языкам и исторической грамматике персидского языка.

- В. А. Дроздов — доцент, кандидат филологических наук. Признанный специалист в области средневековой персидской религиозно-философской и суфийской литературы. Преподаватель классического персидского языка, истории и поэтики персидской литературы. Автор многих работ по иранскому суфизму и суфийской литературе.

Изучаемые языки

Основной:

персидский язык (фарси) — государственный язык Исламской Республики Иран; более 80 млн. носителей; в средние века — язык межнационального общения народов Передней, Центральной и Южной Азии; богатейшая классическая (средневековая) и современная литература; аналитический язык; алфавит на основе арабского письма; изучается на 1–4 курсах; семестровые/годичные аттестации, итоговый госэкзамен.

Дополнительные:

- афганский язык (пашто) — один из двух государственных языков Афганистана; более 30 млн носителей; письменная литература с XVI века; флективный язык; алфавит на основе арабского письма; изучается на 3–4 курсах; семестровые/годичные аттестации.

- арабский язык — изучается на 1–4 курсах; семестровые/годичные аттестации.

Основные курсы, читаемые по данной специальности

- среднеперсидский язык (пехлеви)

- язык Авесты

- древнеперсидский язык

- новая поэзия Ирана

- персидская суфийская поэзия

- афганская классическая литература

- теоретическая и историческая грамматика персидского языка

- история Ирана и Афганистана

- история персидской литературы

- введение в иранскую филологию

- мусульманская рукописная книга

О стране

Народы, говорящие на иранских языках, в настоящее время проживают в Иране, Афганистане, Таджикистане, Пакистане, Ираке, Турции, Узбекистане, Южной Осетии, России (Северная Осетия — Алания).

Исламская Республика Иран (до 1935 г. — Персия) — крупнейшее государство Среднего Востока с населением около 80 млн чел. и площадью более 1,5 млн кв. км. Иран многолик и красочен своими контрастными ландшафтами, природой и климатом, пестрым этническим составом, богатым культурным наследием и историческими традициями, вобравшими в себя все достижения переднеазиатской цивилизации разных эпох. От античной древности и средневековой мусульманской классики Иран прошел долгий исторический путь к современному динамично развивающемуся обществу с национальной экономикой, ориентированной на самодостаточность, и выраженной идентичностью духовной и материальной культуры.

История Кавказа (Армения) (армянский, персидский и грузинский языки)

Вторник, 17 октября 2017 11:57Отделение история Кавказа (Армения)»

Отделение «История Кавказа (Армения)» — одно из самых молодых на Восточном факультете. Кавказоведение на кафедре Центральной Азии и Кавказа успешно развивается с 2001 г. Первый прием на отделение «История Кавказа (Армения)» состоялся в 2009 г. Открытие отделения было связано с появлением независимой Республики Армения и насущной необходимостью обеспечения различных государственных и частных структур квалифицированными кадрами кавказоведов со знанием армянского языка. В настоящее время выпускники первого набора, окончившие бакалавриат и магистратуру, успешно работают в дипломатической, научной, коммерческой и других сферах. В 2018 году на кафедре состоялся выпуск бакалавров-арменоведов второго набора, которые сейчас готовятся к поступлению в магистратуру.

Ведущие преподаватели по данной специальности

- Д. С. Мкртчян, старший преподаватель, преподает современный армянский язык (фонетика, грамматика и разговорная практика), литературу Армении, спецкурс по проблемам армянской поэзии, в настоящее время готовит к защите диссертацию на соискание степени кандидата филологических наук.

- В. А. Кагирова, ассистент, кандидат филологических наук, специализируется в области лингвистики, преподает современный армянский язык, древнеармянский язык (грабар), грузинский язык, курсы по географии Кавказа, историографии и источниковедению Кавказа, литературе народов Кавказа, памятникам культуры, исторической географии, геополитике Кавказа.

- Д. Г. Кикнадзе, старший преподаватель, кандидат исторических наук, ведет занятия по современному грузинскому языку, истории грузинской литературы, истории и этнографии Южного Кавказа.

- Т. В. Моносова, старший преподаватель — ведущий преподаватель персидского языка, ведет занятия по фонетике, грамматике, разговорной практике, художественному и общественно-политическому тексту.

- Е. А. Болашенкова, ассистент, преподает современный персидский язык и специальные курсы по истории и истории культуры, в том числе курс по этноконфессиональной ситуации на Кавказе.

Изучаемые языки:

- армянский язык (основной);

- персидский язык (фарси) (основной);

- грузинский язык (дополнительный);

- английский язык.

Основные курсы:

- география Кавказа;

- культура и этнография Кавказа;

- история Кавказа;

- история армянской литературы;

О регионе

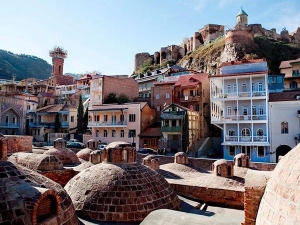

Республика Армения находится на Южном Кавказе. Это небольшое государство в его нынешней форме существует с 1991 г. Между тем, Армения — страна с богатейшей многовековой историей, берущей начало до нашей эры. На протяжении всего своего существования эта страна находилась между Востоком и Западом, Азией и Европой, на пересечении торговых путей, в центре драматических военно-политических столкновений. Армения — первое государство, принявшее христианство в качестве государственной религии. Армянская культура обладает древней письменной традицией, собственным уникальным алфавитом, памятниками архитектуры, занесенными в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В то же время, страна живет активной современной жизнью, поддерживает и развивает международные связи, занимается разработкой высоких технологией и неизменно тепло принимает гостей.

История Грузии

Вторник, 20 декабря 2016 16:00История изучения грузинского языка в Санкт-Петербургском университете

Изучение грузинского языка в Санкт-Петербургском университете началось в 1855 году — в год основания факультета Восточных языков. Кафедру Грузинской словесности возглавил грузиновед, экстраординарный профессор Д. И. Чубинашвили (Чубинов) — автор толкового словаря грузинского языка, незаменимого при переводе грузинских письменных текстов второй половины XIX — начала XX вв. В 1863 г. кафедры грузинской и армянской словесности были объединены в единую Кафедру Армянской и Грузинской словесности. В разные годы кафедру возглавляли такие именитые профессора-грузиноведы, как Д. И. Чубинов, А. А. Цагарели, Н. Я. Марр.

В 1935-1941 годах кафедра Кавказской филологии под руководством К. Д. Дондуа действовала на Филологическом факультете ЛГУ. В 1945 г. сразу после окончания Великой отечественной войны кафедра продолжила свою работу на воссозданном Восточном факультете ЛГУ, однако в 1949 г. кафедра была ликвидирована.

В 1959 году изучение грузинского языка было продолжено на отделении истории Грузии и Армении при кафедре Истории стран Ближнего Востока ЛГУ под руководством академика И. А. Орбели. В 1964 г. традиция изучения грузинского языка в ЛГУ прерывается.

Необходимость изучения грузинского языка, истории и культуры Грузии стала остро ощущаться после распада Советского Союза. Лишь в 2002/2003 учебном году после долгого перерыва изучение грузинского и армянского языков было восстановлено на кафедре Иранской филологии Восточного факультета (отделение Кавказоведения, армяно-грузинская филология). В 2006 году вследствие преобразований студенты 2 и 4 курсов уже продолжили обучение на кафедре Центральной Азии и Кавказа, открывшейся в 1995 году усилиями доктора исторических наук, профессора Т. И. Султанова, который заведует кафедрой по настоящее время.

В 2012 году кафедра Центральной Азии и Кавказа осуществила первый набор студентов-кавказоведов по профилю «История Грузия». Студенты изучают разные аспекты грузинского языка в качестве основного кавказского, армянский язык как второй кавказский, а также персидский язык. Среди дисциплин и спецкурсов изучаются литература, история, география и этнография Грузии, российско-грузинские отношения в XVIII веке, памятники материальной культуры Грузии. Студенты-картвелисты плодотворно трудятся над курсовыми и дипломными проектами, выступают с докладами на научных конференциях, проводимых в Санкт-Петербурге, принимают активное участие в культурных мероприятиях, связанных с Грузией.

На сегодняшний день на кафедре Центральной Азии и Кавказа занятия для студентов-картвелистов ведут преподаватели: кандидат исторических наук, доцент Г. С. Харатишвили (грузинский язык, история), старший преподаватель Д. Кикнадзе (аспекты грузинского языка, история грузинской литературы, некоторые спецкурсы по истории Грузии), выпускница кафедры, кандидат филологических наук В. А. Кагирова (армянский язык, спецкурсы по истории и культуре Грузии).

Обучение

У студентов, обучающихся по профилю «История Грузии» есть уникальная возможность изучать три восточных языка одновременно: грузинский язык как профилирующий кавказский язык, армянский — как второй кавказский и персидский, который интенсивно изучается наряду с грузинским языком.

Поскольку кафедра Центральной Азии и Кавказа готовит историков, то с первого же курса студенты начинают осваивать будущую специальность — на разных этапах обучения слушаются лекции и спецкурсы по этнографии и культуре Грузии, истории грузинской литературы (в рамках курса истории литератур всего Южного Кавказа), истории и источниковедении Грузии, исторической географии, российско-грузинским отношениям в XVIII в., истории материального наследия Грузии, а также различные аспекты грузинского языка. Это далеко не полный перечень дисциплин и спецкурсов, предлагаемых кафедрой.

С первого курса студентам даются навыки научной работы в рамках курсовых проектов, а к 4 курсу — в виде выпускной квалификационной работы. На нашей кафедре поощряется самостоятельный выбор научной темы и такая научная активность со стороны студентов старших курсов, как участие в конференциях с докладами.

Культурные связи русского и грузинского народов не прерываются, несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений между двумя странами. Ежегодно в Россию приезжают разные фольклорно-эстрадные ансамбли и музыканты, проводятся фестивали грузинского кино, гастроли тбилисских драматических театров. Культурная жизнь Санкт-Петербурга включает в себя всевозможные мероприятия, проводимые усилиями Организации грузинской молодежи и грузинского землячества Санкт-Петербурга: открытые лекции, научные конференции, литературные вечера, книжные презентации, фестивали, концерты, грузинские национальные праздники и т. п.

Таким образом, студенты нашей кафедры также активно вовлекаются в помощь в организации подобных мероприятий, устраиваемых грузинским землячеством в Санкт-Петербурге.

Конечная цель обучения в бакалавриате, а после и в магистратуре Восточного факультета – не только овладеть восточными языками, но и углубить свои познания в истории, материальной и духовной культуре изучаемых народов. В будущем такие навыки помогут не только самому выпускнику нашего факультета лучше понять и принять жителя восточной страны, но и разобраться в политической ситуации изучаемой страны, дать грамотную экспертную оценку с учетом долгой самобытной истории и менталитета тех или иных народов Востока.

Из истории грузинского языка

Грузинский язык относится к картвельской группе из кавказской языковой семьи и считается одним из древнейших языков, обладающих богатой письменной и литературной традицией. Известно, что первые христианские произведения на грузинском языке созданы уже в V в., однако по ним можно догадаться о богатейшей литературной традиции, бытовавшей еще в дохристианские времена, в период солнечного культа Армази. На протяжении веков грузинская письменность претерпела изменения — от шрифта «асомтаврули» и «нусха-хуцури» к «мхэдрули», которым пользуются по нынешний день с X в. В основе грузинской письменности и фонетики как семитские, так и греческие корни; в лексике языка помимо сугубо картвельской лексики есть персидские, тюркские, арабские, латинские и русские заимствования.

Немного о Грузии

- Официальное название страны: Республика Грузия (Сакартвэлос Рэспублика)

- Столица: Тбилиси

- Крупные города: Кутаиси, Зугдиди, Поти, Телави, Боржоми, Батуми

- Площадь: 697 000 кв. км.

- Население: 4497,6 тысяч человек (на 1 января 2012 года)

- Государственный язык: грузинский

- Религия: православное христианство

- Денежная единица: лари (GEL)

- Политический строй: парламентская республика во главе с президентом, назначающим премьер-министра

Политическая карта современной Грузии представляет собой территорию самой Грузии и Автономной республики Аджария, расположенной в центральной и западной части Южного Кавказа. Соседи Грузии к северу — Россия, к востоку — Азербайджан, к югу — Армения и Турция. Природа Грузии очень разнообразна, хотя большую часть ее территории занимают горы — Большой Кавказ (у границы с Россией) и Малый Кавказ (на юге). Тем не менее, страна богата и водными ресурсами — западное побережье омывается Черным морем, страна насчитывает множество рек и водоемов, горячих и минеральных источников. Природа Грузии контрастна и разнообразна: горы, море и реки, густые горные леса и равнины, пустыни.

Население Грузии весьма разнообразно: помимо грузин — титульной нации, во многих городах, крупных населенных пунктах и селах проживают армяне, азербайджанцы, русские, украинцы, евреи, греки, ассирийцы, курды и йезиды, осетины, дагестанцы. С 1990-х гг. в связи с развитием деловых и торговых отношений с зарубежными странами в Грузию приехали турки, иранцы, китайцы, индийцы, выходцы из западноевропейских стран, а также представители некоторых африканских государств. Многие из вышеперечисленных национальностей образуют в Грузии диаспоры для взаимовыручки и моральной поддержки земляков.

Тюркская филология

Вторник, 20 декабря 2016 15:56Профиль «Тюркская филология»

Изучение тюркской филологии в Санкт-Петербургском университете началось в 1822 г. Первоначально это были курсы турецкого (османского) языка, читавшиеся время от времени на Секции восточной филологии, которые вел О. И. Сенковский — известный востоковед, журналист и писатель. В 1835 г. была учреждена кафедра турецкого языка, и турецкий язык был введен в число официальных предметов. Становление тюркологии как самостоятельной дисциплины обычно связывается с научной деятельностью А. О. Мухлинского, который возглавлял Кафедру с 1839 по 1866 гг. После основания Факультета восточных языков в 1855 г, на вновь образованной кафедре турецко-татарского языка стали преподаваться курсы и по другим тюркским языкам и литературам.

Ведущие преподаватели по данной специальности

С 1873 г. кафедру возглавлял основатель русской школы османистики проф. В. Д. Смирнов. С 1894 г. на кафедре преподавал основоположник тюркского языкознания П. М. Мелиоранский.

До ликвидации Факультета восточных языков в 1919 г. на кафедре турецко-татарской словесности работали также крупные тюркологи проф. А. Н. Самойлович (с 1907 г.) и проф. П. А. Фалёв (с 1915 г.).

На возрожденном в 1944 г. Восточном факультете Кафедру тюркской филологии последовательно возглавляли: в 1944–1947 гг. — чл.-корр. АН СССР проф. Н. К. Дмитриев; в 1947–1949 гг. — проф. С. Е. Малов; в 1949–1972 гг. — акад. А. Н. Кононов; в 1972–1988 гг. — проф. С. Н. Иванов; в 1988–2013 гг. — доктор филологических наук, профессор В. Г. Гузев. В настоящее время обязанности заведующего кафедрой исполняет канд. филол. наук, доцент Н. Н. Телицин.

Состав кафедры тюркской филологии

Доктор филол. наук, профессор В. Г. Гузев; канд. филол. наук, доцент А. В. Образцов; канд. филол. наук, доцент А. И. Пылев; канд. филол. наук, доцент Н. Н. Телицин; канд. филол., доцент М. Э. Дубровина; канд. филол. наук, доцент А. С. Сулейманова; канд. филол. наук, доцент Л. М. Ульмезова; ассистент, канд, филол. наук Н. А. Матушкина.

Изучаемые языки

Для студентов бакалавриата и магистратуры введено преподавание нескольких восточных языков:

- тюркские языки: турецкий язык, узбекский язык, якутский язык, азербайджанский язык, балкарский язык, османский язык, староанатолийско-тюркский язык, чагатайский язык, древнетюркские языки (язык тюркских рунических памятников и древнеуйгурский язык);

- другие восточные языки: арабский и персидский.

Стажировки

Успешно развиваются международные связи. К преподаванию на Кафедре регулярно привлекаются носители турецкого языка, граждане Турции, получившие образование в различных университетах этой страны. Деятельность турецких преподавателей способствует совершенствованию знания современного турецкого языка как студентами и аспирантами, так и преподавателями кафедры тюркской филологии и других кафедр Восточного факультета.

В настоящее время Кафедра поддерживает и развивает активные научные и творческие связи с Мраморноморским университетом, Турция (Marmara Üniversitesi, Türkiye) и другими учебно-научными учреждениями Турции. Подписаны соглашения о сотрудничестве с институтом Ю. Эмре, Турция (Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye).

На Кафедре постоянно проходят стажировку специалисты из других учебных заведений и научно-исследовательских учреждений России, ближнего и дальнего зарубежья. Студенты кафедры тюркской филологии ежегодно проходят летнюю практику в странах изучаемого языка, в частности, на курсах изучения турецкого языка (TÖMER), на летних курсах турецкого языка при институте Ю. Эмре (Турция).

История

В настоящее время кафедра тюркской филологии Восточного факультета СПбГУ является признанным центром тюркологических исследований и подготовки тюркологов в России, СНГ и Европе. За период учебы выпускники Кафедры овладевают всем комплексом теоретических знаний и практических навыков в области турецкого языка, османского языка, древнетюркских языков, истории турецкой и среднеазиатской тюркской литературы, истории и культуры Турции, истории и культуры тюркских народов древности и средневековья. Со времен основателя российской османистики В. Д. Смирнова Кафедра сохраняет уникальные традиции преподавания османских арабографичных текстов, используя собственные учебные пособия.

Знаменитые выпускники кафедры:

- С. Е. Малов (1880–1957), российский и советский ученый-тюрколог, член-корреспондент АН СССР (1939), профессор Ленинградского университета.

- А. Н. Кононов (1906–1986), советский лингвист-тюрколог, с 1950 г. профессор Ленинградского университета, работал также в Ленинградском отделении Института востоковедения АН СССР (в 1961–1963 в должности заведующего отделением). Академик АН СССР с 1974 г. Почетный член Турецкого лингвистического общества, Научного общества востоковедов Венгрии, Венгерской академии наук.

- Л. А. Покровская (1925–2009), советский и российский тюрколог, доктор филологических наук, профессор, исследователь языка и культуры гагаузов.

- Э. Р. Тенишев (1921–2004), советский и российский тюрколог, монголовед, член-корреспондент РАН, доктор филологических наук, заведующий отделом урало-алтайских языков Института языкознания РАН, главный редактор журнала «Советская тюркология» и многотомного издания «Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков», заслуженный деятель науки Республики Татарстан, почётный академик Академии наук Республики Башкортостан.

- С. Н. Иванов (1922–1999), тюрколог-филолог, поэт-переводчик, доктор филологических наук, профессор, заслуженный работник культуры УзССР (1968), заслуженный деятель науки УзССР (1981). Член Союза писателей СССР с 1972 г.

Кафедра Центральной Азии и Кавказа

Среда, 01 марта 2017 18:56Основные курсы:

- Введение в специальность — история Центральной Азии (Т. И. Султанов, 36 часов)

- География Центральной Азии (З. А. Джандосова, 36 часов)

- География Кавказа (А М. Фарзалиев, 36 часов)

- Культура и этнография Центральной Азии (Т. В. Моносова, 32 часа)

- Культура и этнография Кавказа (А. М. Фарзалиев, 32 часа)

- История Центральной Азии (древность — С. Г. Кляшторный, 32 часа; средние века — Т. И. Султанов, 32 часа; новое и новейшее время — З. А. Джандосова, 144 часа)

- История Кавказа (С. Г. Кляшторный, 32 часа; А. М. Фарзалиев, 176 часов)

- Литература Центральной Азии (Т. В. Моносова, 68 часов)

Специальные курсы (избранные):

- Исламский мистицизм (суфизм) (36 часов)

- Концепция власти в центрально-азиатских государствах XIII — XVIII вв. (Т. И. Султанов, 36 часов)

- Книжная культура народов Туркестана (Т. И. Султанов, 32 часа)

- История идеологических и социальных движений в средневековой Центральной Азии (А. К. Алексеев, 32 часа)

- Мавераннахр и Северный Афганистан в период Аштарханидов (XVI — первая половина XVIII в.) (А. К. Алексеев, 36 часов)

- Политическая история тюрко-монгольских ханств Поволжья и Западно-Центральной Азии (XIV — первая половина XVI в.) (А. К. Алексеев, 36 часов)

- Иран и центрально-азиатские государства в международных организациях и договорах (А. К. Алексеев, 32 часа).

- Османо-сефевидское соперничество за Южный Кавказ в XVI–XVII вв.(А. М. Фарзалиев, 32 часа).

- Сельджукиды Центральной и Малой Азии в X–XIII вв. (А. М. Фарзалиев, 32 часа)

- Большая игра: Афганистан и Центральная Азия в системе международных отношений в XVIII — XXI вв. (З. А. Джандосова, 36 часов)

- Изменение этнической карты Центральной Азии в конце XIX–ХХ вв. и современная этническая проблематика региона. (З. А. Джандосова, 32 часа)

- Кавказ и Великая Степь в раннем средневековье (С. Г. Кляшторный, 36 часов)

- Северный Кавказ в составе Хазарского каганата (С. Г. Кляшторный, 32 часа)

- Исторические деятели центрально-азиатских государств XIII–XIX вв. (Т. И. Султанов, 36 часов)

Языки:

- Классическая языковая подготовка: персидский; турецкий, староосманский, чагатайский; арабский

- Специальная языковая подготовка: азербайджанский, армянский, грузинский, узбекский, таджикский, казахский.