История Тибета (Китай)

История кафедры и отличительные особенности профиля

Кафедра монголоведения и тибетологии (до 2008 г. — кафедра монгольской филологии) является одной из старейших на Восточном факультете Санкт-Петербургского университета. История кафедры восходит еще к Казанскому университету, где в 1833 году была основана кафедра монгольского языка. Кафедра пользуется заслуженным авторитетом в России и за рубежом. Набор на профиль «История Тибета (Китай)» производится один раз в 7–8 лет, этот прием станет третьим по счету.

Ведущие преподаватели профиля

Гроховский Павел Леонович — заведующий кафедрой, доцент, кандидат филологических наук. Специалист в области тибетского языкознания, автор ряда статей, участник и ответственный редактор нескольких коллективных монографий. Занимается изучением тибетского языка и литературы, традиционных буддийских наук. Преподает классический и современный тибетский язык.

Успенский Владимир Леонидович — профессор, доктор исторических наук. Специалист в области письменных памятников на монгольском и тибетском языках, истории буддизма в Тибете, Монголии и Китае. Автор нескольких монографий (в том числе — каталога монгольских рукописей в собрании СПбГУ) и большого количества статей, опубликованных в России и за рубежом.

Попов Антон Владимирович — доцент, кандидат исторических наук. Специалист в области истории Монголии и Китая. Автор базовых курсов по истории и географии Центральной Азии.

Алексеев Кирилл Всеволодович — старший преподаватель. Специалист в области монгольской и тибетской средневековых литератур. Преподает историю тибетской литературы, текстологию.

Изучаемые языки

- Тибетский язык (основной) — преподается, прежде всего, классический язык (язык буддийской литературы). В последние годы на кафедре также стал активно преподаваться

- современный и разговорный тибетский язык.

- Китайский язык (дополнительный) — преподается со 2-го курса, прежде всего – современный китайский.

- Санскрит (дополнительный) — преподается на 4-м курсе, необходим для более глубокого понимания тибетских буддийских текстов.

Основные курсы, читаемые на данном профиле

- География Центральной Азии

- История Тибета (Китай)

- Культура и этнография Тибета (Китай)

- История тибетской литературы

- История буддизма (тибетский ареал)

- Буддизм: теория и практика (тибетский ареал)

- Правление монгольской династии в Китае

- Введение в маньчжуроведение

- Российские исследования Центральной Азии

- Буддийское искусство Центральной Азии (II–XX вв.)

Стажировки

Студенты кафедры выезжают на языковые и страноведческие стажировки в КНР, Индию, Непал, Монголию. В мае 2014 г. был подписан договор о сотрудничестве между СПбГУ и Китайским Центром тибетологических исследований.

О регионе

Тибетцы появились на исторической арене в первой половине VII в. Династия тибетских правителей ценпо просуществовала до середины IX в. За это время тибетцы создали свою систему письма (на основе одной из индийских письменностей), сделали буддизм своей официальной национальной религией, перевели (в основном с санскрита) обширный корпус буддийских священных текстов: канонические сборники на тибетском языке Кагьюр и Тенгьюр включают в себя не только религиозно-философские сочинения, но и сочинения по средневековым наукам (медицине, грамматике, поэтике, логике и эпистемологии, астрологии, ремеслам и искусствам).

После нескольких столетий «темного времени» в Тибете вновь начала укрепляться буддийская традиция, институциализировавшаяся в форме «новых школ» (Кадам (впоследствии Гелуг), Сакья, Кагью, Джонанг), противопоставляемых «старой школе» Ньингма. В XII-XIV вв. наибольшим политическим влиянием пользовалась школа Сакья, получившая поддержку влиятельных монгольских ханов, которые распространили свою власть на весь Китай, провозгласив династию Юань (1271-1368). Институт Далай-лам в Тибете сложился уже при династии Мин (1368-1644), но также при непосредственной поддержке монгольских правителей (сам титул включает в себя монгольское слово далай ‘океан’ и был впервые дарован в 1578 г. Алтан–ханом Тумэтским третьему представителю этой линии воплощений — Сонам Гьяцо (изначально возводимой тибетцами к бодхисаттве Авалокитешваре). Маньчжурские правители династии Цин в Китае (1644-1912) выступали в качестве благочестивых покровителей буддизма в Тибете, Китае и Монголии. Изоляция Тибета от внешнего мира была неожиданно нарушена вторжением британской экспедиции Ф.Янгхазбенда в 1903–1904 гг., после чего связи Тибета с внешним миром (помимо Китая и Индии) стали несколько более активными, в период правления Далай-ламы XIII Тубтен Гьяцо (до 1933 г.) даже предпринимались попытки модернизировать некоторые институты тибетского общества, следовавшего по большей части средневековому укладу.

В 1949 г. в Китае победила коммунистическая революция и была провозглашена Китайская Народная Республика. В 1951 г. было подписано китайско-тибетское соглашение о «мирном освобождении» Тибета, и Тибет в составе КНР вступил на путь таких социалистических преобразований, как реформа письменного языка, разработка современных публицистических, художественных и научных жанров в литературе, создание периодических изданий, радиовещания, телевидения, кинематографа; в последние десятилетия активно развивается и тибетоязычный сегмент сети Интернет.

Наряду с Тибетским автономным районом и 4 провинциями КНР (Ганьсу, Сычуань, Цинхай и Юньнань), носители различных диалектов тибетского языка живут в Бутане, Непале, Индии и Пакистане, тибетская диаспора представлена в США, странах Западной Европы и др. Общее число говорящих на тибетском языке оценивается как 4–6 млн человек.

Перспективы профессиональной карьеры

Выпускники бакалавриата кафедры последних лет успешно продолжают обучение в магистратуре не только в СПбГУ, но и в других отечественных и зарубежных университетах: МГИМО, Оксфордском (Великобритания), Нанкинском, Пекинском (КНР), Вюрцбургском, Боннском, Гейдельбергском (Германия), Варшавском (Польша), Бернском (Швейцария) и других.

Выпускники кафедры

Большинство выпускников успешно работают в российских и зарубежных учреждениях образования и науки, в том числе в СПбГУ, РГГУ, НИУ ВШЭ, Институте востоковедения, Институте языкознания (Москва), Институте восточных рукописей, Институте лингвистических исследований, Государственном Эрмитаже, Музее антропологии и этнографии (Кунсткамера), Российской национальной библиотеке (Санкт-Петербург), Калмыцком институте гуманитарных исследований (Элиста), Институте монголоведения, тибетологии и буддологии (Улан-Удэ), Тувинском институте гуманитарных исследований РАН (Кызыл). Количество докторов и кандидатов наук исчисляется десятками.

История Кореи

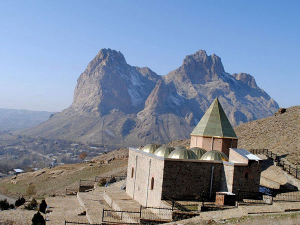

История Кавказа (Азербайджан)

О направлении

Находясь на стыке Европы и Азии, на гигантском перекрестке, где сходятся пути, ведущие на Кавказ, в Россию, Центральную Азию и на Ближний Восток, к бассейнам Черного и Средиземного морей, к Персидскому заливу, Азербайджан всегда занимал важное геополитическое положение в международных связях, в синтезе достижений различных цивилизаций и, окруженный тремя мощными государственными образованиями — Россией, Ираном и Турцией, в ходе своей истории поочередно являлся объектом экспансии каждого из них. Историческая судьба сложилась таким образом, что последние два столетия, ознаменованные, кстати, беспрецедентным взлетом азербайджанской экономики, культуры и общественно-политической мысли, Азербайджан находился в составе Российской империи, а затем Советского Союза. Развал СССР и необходимость выстраивания взаимоотношений с новыми, независимыми государствами, в частности с Азербайджаном, делают представленную специальность чрезвычайно актуальной в наши дни.

Из истории направления

В России азербайджанский язык начали преподавать на факультете восточных языков Императорского Санкт-Петербургского университета с 1841 года. Впервые научно обосновал и ввел в употребление термин «азербайджанский язык» («адербиджанский»), который до этого назывался татарским, тюркским, тюрко-татарским или азербайджано-тюркским, известный востоковед, первый декан нашего факультета Мирза Казембек. Здесь же Л. Будаговым был составлен первый учебник азербайджанского языка под названием «Практическое руководство турецко-татарского адербиджанского наречия», который был издан в Москве в 1857 году. Позже, в 1861 году, в Санкт-Петербурге выщел «Учебник татарско-адербейджанского наречия», составленный Мирза Везировым, учителем восточных языков в Новочеркасской гимназии.

Изучаемые языки и курсы

- Турецкий язык — государственный язык Турецкой Республики и Турецкой Республики Северного Кипра; более 75 млн носителей; агглютинативный язык; алфавит на основе латиницы; изучается на 1–4 курсах; является базой для перехода к изучению родственного азербайджанского языка

- Азербайджанский язык — государственный язык Республики Азербайджан и один из государственных языков Республики Дагестан, распространен также в местах компактного проживания азербайджанцев (в первую очередь — Иранский Азербайджан); более 30 млн носителей; агглютинативный язык; алфавит на основе латиницы в Республике Азербайджан, на основе кириллицы в Республике Дагестан и на основе арабского письма в Иранском Азербайджане; изучается на 2–4 курсах

- Персидский язык (фарси) — государственный язык Исламской Республики Иран; более 80 млн носителей; аналитический язык; алфавит на основе арабского письма; изучается на 1–4 курсах

Дополнительно все студенты бакалавриата Восточного факультета СПбГУ изучают английский язык с возможностью дополнительно выбрать второй западный язык (немецкий или французский)

Кафедра Центральной Азии и Кавказа готовит историков, поэтому с первого же курса студенты начинают осваивать будущую специальность — на разных этапах обучения слушаются лекции и спецкурсы по этнографии и культуре Азербайджана, истории азербайджанской литературы, истории и источниковедению Азербайджана, исторической географии, целый ряд курсов по различным периодам азербайджанской истории, а также спецкурс по староазербайджанскому языку. Это далеко не полный перечень дисциплин и спецкурсов, предлагаемых кафедрой.

Об Азербайджане

- Официальное название: Азербайджанская Республика (Azərbaycan Respublikası)

- Столица: Баку

- Расположение: в восточной части Южного Кавказа, в Передней Азии и на Ближнем Востоке

- Территория: 86 600 кв. км.

- Население: 9 754 830 человек (на 2016 г.)

- Государственный язык: азербайджанский

- Религия: преобладает ислам шиитского толка

- Денежная единица: азербайджанский манат

- Форма правления: президентская республика

Республика Азербайджан расположена на юго-востоке Кавказа и на протяжении 825 км омывается водами Каспийского моря. На севереа граничит с Российской Федерацией (протяженность границы 390 км), на западе — с Арменией (1007 км), на северо-западе — с Грузией (480 км), на юго-востоке Нахичеванская Авт. Респ. граничит с Турцией (всего 15 км), на юге, включая Нахичевань, имеет общую границу с Ираном (765 км).

Азербайджан включает в себя следующие территориально-административные единицы: одна автономная республика (Нахичеванская АР), 66 районов и 12 городов республиканского подчинения.

Основные этнические группы: азербайджанцы (90,6%), лезгины (2,2%), русские (1,8%), армяне (1,5%), талыши (1%), аварцы (0,6%), турки-месхетинцы (0,5%), а также татары, украинцы, цахуры, грузины, курды, таты, удины и др.

Самым большим природным богатством Азербайджана являются нефть и газ. В конце XIX века Азербайджан производил более 50% от мировой потребности в нефти и 95% всей добываемой нефти в Российской империи. Именно поэтому Ротшильд не без основания сказал: «Если нефть — королева, то Баку — ее трон!». Сегодня в Азербайджане около 70 разведанных нефтяных месторождений, а предполагаемые общие запасы — более 30 млрд баррелей.

История Ирана и Афганистана

О кафедре

Отделение истории Ирана и Афганистана — одно из старейших на Восточном факультете СПбГУ. Еще в первой половине XIX в. большой вклад в изучение истории Афганистана и Ирана внесли российские, в частности, петербургские ученые-востоковеды, среди которых: акад. Б. А. Дорн (1805—1881), первый декан восточного факультета проф. А. К. Казембек (1802–1870), М. Дж. Топчибашев (1790–1869), В. В. Григорьев (1816–1881), Г. В. Мельгунов (1834–1873) и др.

Подготовка квалифицированных специалистов по истории и культуре этих стран, иранских народов в целом, было одной из важнейших задач, стоявших перед отечественным востоковедением. Еще в XIX — начале ХХ вв. большинство выпускников-иранистов Восточного факультета проходили службу в государственных структурах, в различных министерствах и ведомствах Российской империи.

После восстановления Восточного факультета ЛГУ по окончании Великой Отечественной войны было воссоздано и отделение истории Ирана. Отделение истории Афганистана было создано позже, во многом благодаря усилиям бывшего заведующего кафедрой истории стран Ближнего Востока проф. А. Д. Желтякова. Ведущими преподавателями отделения истории Афганистана стали известные отечественные востоковеды, работавшие в научных центрах Ленинграда: В. А. Ромодин — сотрудник ЛО Института востоковедения, а также А. Л. Грюнберг — сотрудник Института языкознания РАН, прекрасно знавший Афганистан и много раз бывавший там. Бурные события в Афганистане на рубеже 1970–1980-х гг. потребовали увеличения числа студентов-афганистов, в связи с чем прием на отделение истории Афганистана был расширен.

Ведущие преподаватели кафедры

- И. В. Базиленко, доктор исторических наук, профессор, ведущий специалист кафедры по истории Ирана. Область научных исследований — история, культура и религии стран Ближнего и Среднего Востока; история основных идейных течений и цивилизаций стран Востока; Россия и Восток. Читает курсы по истории Ирана, историографии и источниковедению истории Ирана, религиоведению, русско-иранским отношениям.

- С. Е. Григорьев, кандидат исторических наук, доцент, признанный специалист по Афганистану, где провел много лет. Область научных исследований — история, география, культура и религии Афганистана, стран Центральной Азии; Россия и Афганистан. Читает курсы по истории, культуре, проблемам социально-политического развития Афганистана, ведет занятия по языку дари.

- Г. С. Харатишвили, кандидат исторических наук, доцент. Сфера научных интересов — история и культура Афганистана в новое время. Читает курсы по истории, географии, этнографии Ирана и Афганистана, ведет занятия по языку дари.

Изучаемые языки

Основной:

- персидский язык (фарси) — государственный язык Исламской Республики Иран; более 80 млн носителей; в средние века — язык межнационального общения народов Передней, Центральной и Южной Азии; богатейшая классическая (средневековая) и современная литература; аналитический язык; алфавит на основе арабского письма; изучается на 1–4 курсах; семестровые/годичные аттестации, итоговый госэкзамен.

- язык дари — язык афганских таджиков, хазарейцев, чараймаков и некоторых других этнических групп. Один из двух государственных языков Афганистана. Распространен главным образом в его северных и центральных провинциях, в Кабуле, а также в Пакистане, Иране. Язык межэтнического общения. Общее число говорящих около 15 млн чел.; изучается на 1–4 курсах; семестровые/годичные аттестации.

Дополнительные:

- афганский язык (пашто) — один из двух государственных языков Афганистана; более 30 млн носителей; письменная литература с XVI века; флективный язык; алфавит на основе арабского письма; изучается на 3–4 курсах; семестровые/годичные аттестации;

- арабский язык — изучается на 1–2 курсах; семестровые/годичные аттестации.

Стажировки

Студенты 2–4 курсов традиционно участвуют в археологических экспедициях в Центральной Азии (Таджикистан и др.), а также выезжают на языковую практику в университеты Ирана.

Выпускники

Как и прежде, большинство выпускников отделений истории Ирана и Афганистана продолжают работать в государственных структурах РФ: в МИД, в силовых и информационных ведомствах и, конечно, научных центрах (Институт востоковедения РАН, Институт восточных рукописей РАН, «Кунсткамера», Институт лингвистических исследований РАН, Государственный Эрмитаж и т. д.

О регионе

Иран и Афганистан, земли Среднего Востока, — исторический мост между восточным Средиземноморьем, Западной Азией, Южной Азией и Дальним Востоком. Через земли Афганистана и Ирана проходил великий Шелковый путь. Территория Ирана и Афганистана — родина зороастризма, одной из древнейших из ныне существующих религий мира.

Народы, говорящие на иранских языках, в настоящее время проживают в Иране, Афганистане, Таджикистане, Пакистане, Ираке, Турции, Узбекистане, Южной Осетии, России (Северная Осетия — Алания).

История Индии

Профиль «История Индии»

Профиль «История Индии» является классическим профилем Восточного факультета, в рамках которого происходит подготовка специалистов в области истории, политики, экономики и культуры Индии.

Индия — это страна не только с древнейшей историей и культурой, но и с высочайшим политико-экономическим потенциалом. Занимая 7-е место по территории, обладая колоссальными людскими ресурсами, владея ядерным оружием, и, имея стабильный экономический рост, Индия является «тяжеловесом» в мировой политике и экономике. На настоящий момент Индия остается одним из основных стратегических партнеров России, а значит наша страна нуждается в специалистах по данному региону.

Ведущие преподаватели по данной специальности

В настоящий момент на кафедре истории стран Дальнего Востока ведущими специалистами по данному профилю являются выпускники кафедры Екатерина Викторовна Смирнова и Игорь Юрьевич Котин.

- Е. В. Смирнова приступила к работе на кафедре в 2007 г. В 2000–2001 гг. проходила стажировку в Центральном институте изучения языка хинди (Агра) (Kendriya Hindi Sansthan). В 2010 г. ею была защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Е. В. Смирнова продолжила на кафедре традиции индологии. Ее научно-исследовательская и преподавательская деятельность посвящена главным образом вопросам истории и этнографии Индии.

- И. Ю. Котин, профессор, доктор исторических наук (2010) и доктор философии Оксфорда (2001), автор 12 монографий, 2 учебных пособий, 150 статей в отечественных и зарубежных изданиях, участник более 20 международных конференций по новейшей истории Индии, индийской диаспоре, исламу в Южной Азии, сикхизму, необуддизму. Читает лекции в рамках ряда учебных курсов и специальных курсов по новейшей истории Индии, исламу в Южной Азии, сикхизму.

Изучаемые языки

Обучающиеся по профилю «История Индии» с первого курса начнут изучать хинди — государственный язык Индийской республики, санскрит — древний язык Индии, на котором созданы выдающиеся памятники индийской литературы и, начиная со второго курса, студенты приступят к изучению одного из региональных языков Индии – маратхи (язык штата Махараштра).

Основные курсы

В рамках данного профиля студенты прослушают курсы по Географии и Истории региона, ознакомятся с этническим составом, особенностями культуры и богатой мифологией изучаемой страны. В программе обучения предусмотрены также курсы затрагивающие основные геополитические и социально-экономические проблемы Индии.

- История индийских религиозных учений

- Ислам в Южной Азии

- Индийская мифология и иконография

- Племена Индии

- и др.

История

В Санкт-Петербургском Университете научное изучение индийской истории и культуры имеет давнюю и славную традицию. В 1949 г. на Восточном факультете была организована кафедра истории стран Дальнего Востока. В рамках этой кафедры и было открыто отделение истории Индии, просуществовавшее на кафедре уже больше 60 лет. Историю Индии на факультете преподавали выдающиеся индологи Е. Я. Люстерник и Ю. В. Петченко. Последняя группа по этому профилю набиралась в 2005 году и с успехом в полном составе закончила бакалавриат в 2009 году.

Стажировки

Студенты обучающиеся по профилю «История Индии» имеют возможность пройти годовую стажировку в ведущих университетах Индийской республики: Университет Бангалора (штат Карнатака), Университет Мумбая (штат Махараштра), Университет Пуны (штат Махараштра), Университет Дели, Университет Джавахарлала Неру (Дели) и др.

Выпускники

Выпускники, закончившие обучение по профилю «История Индии», могут сделать профессиональную карьеру в следующих сферах: научно-исследовательской, дипломатической, музейного дела, туризма, переводчика на объектах промышленного и военного комплекса и др.

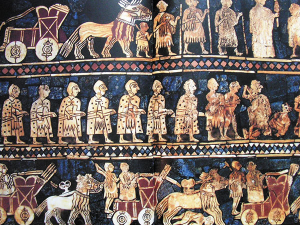

История Древнего Востока (Месопотамия и Восточное Средиземноморье)

Преподавание и изучение Древнего Востока в СПбГУ

Великие археологические открытия XIX века и дешифровка письменностей и языков древнего Ближнего Востока положили начало мировой науки о Древнем Востоке. Уже более 100 лет в Санкт-Петербургском (Ленинградском) государственном университете осуществляется преподавание и изучение языков, литературы и истории народов Древнего Востока: с 1884 г. история Древнего Востока — обязательная университетская дисциплина. На факультете восточных языков Санкт-Петербургского университета в 1891 г. впервые в России началось преподавание ассиро-вавилонского языка (современное название: аккадский язык). На историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета был прочитан первый курс истории Древнего Востока. Отсюда вышли почти все крупнейшие отечественные исследователи древнего Ближнего Востока: автор лучшей монографии по истории Древнего Востока академик Б. А. Тураев, доктора наук Н. Д. Флиттнер (специалист по искусству Месопотамии), М. Э. Матье (специалист по искусству Египта), Ю. Я. Перепёлкин (крупнейший отечественный египтолог), И. С. Кацнельсон (египтолог), И. М. Дьяконов (крупнейший отечественный ассириолог), а также ученые, ставшие виднейшими специалистами в других областях истории и филологии: проф. Н. А. Мещерский (Восточное христианство, славянская Библия), акад. Д. А. Ольдерогге (африканистика), акад. Б. Б. Пиотровский (археология, урартология).

У истоков русской школы ассириологии (изучение древней Месопотамии) стоял специалист в области семитских языков академик Павел Константинович Коковцов (1861-1942). Учениками П. К. Коковцова были В. К. Шилейко, А. П. Рифтин и В. В. Струве. Знаменитый поэт «Серебряного века» Вольдемар Казимирович Шилейко (1891–1930) -автор первых в России университетских курсов по шумерскому и хеттскому языкам, первый в России профессиональный исследователь и переводчик произведений шумеро-аккадской литературы. Александр Павлович Рифтин (1900–1945) — основатель отделения ассириологии Университета. Академик Василий Васильевич Струве (1889–1965) — египтолог и шумеролог — основоположник отечественной школы изучения социально-экономической истории древних цивилизаций.

Самостоятельная кафедра Древнего Востока учреждена в нашем Университете в 1939 г. С 1952 г. кафедра Древнего Востока проводит регулярный набор ассириологов (изучение древней Месопотамии) и египтологов (изучение древнего Египта). С 1952 по 1965 г. кафедру возглавлял академик В. В. Струве. Далее кафедрой руководил директор Государственного Эрмитажа академик Борис Борисович Пиотровский (1908–1990). В настоящее время во главе кафедры — директор Государственного Эрмитажа, специалист по истории и культуре древней Аравии Михаил Борисович Пиотровский.

Древние культуры Ближнего Востока от долины Нила до Междуречья Тигра и Евфрата лежат в основе современной не только ближневосточной, но и европейской цивилизации. В 2013 г. кафедра Древнего Востока осуществляет прием на специализацию: История Древнего Востока (Месопотамия и Восточное Средиземноморье). Студенты этого отделения будут изучать языки, историю, экономику, литературу, религию и культуру народов и государств, существовавших на обширном пространстве от Восточного Средиземноморья (территория современного Израиля, Ливана, Турции, Западной Сирии, Иордании) до Месопотамии (территория современного Ирака и северо-востока Сирии) с древнейших времен и до конца I тыс. до н. э.

Восточное Средиземноморье (англ. The Eastern Mediterranean; также называют Сиро-Палестинским регионом, или Левантом) — это регион взаимодействия великих цивилизаций древности: месопотамской (Вавилония, Ассирия), египетской, хеттской (территория соврем. Турции). История и культура этого региона являются результатом этого взаимодействия. Восточное Средиземноморье — это, с одной стороны, западный форпост месопотамской клинописной цивилизации, а с другой стороны, сфера постоянного влияния Египта. Важнейшим письменным памятником Восточного Средиземноморья стала Библия (библейские тексты). При этом ядро Библии, Пятикнижие, было создано на берегах Евфрата, в Вавилонии, выходцами из Иудеи, принадлежавшими к вавилонской писцовой элите. Библия и Древний Восток — одна из популярнейших тем мировой науки о древности — это важнейшее направление, предлагаемое обучающимся на этом отделении.

Программа обучения

В программе обучения — освоение целого ряда древних языков Ближнего Востока и письменных систем древности: аккадский (шумеро-аккадская клинопись, III–I тыс. до н. э.), древнееврейский и арамейский (библейские тексты и эпиграфика, I тыс. до н. э.), угаритский (древнейшее в мире алфавитное письмо, II тыс. до н. э.), финикийский (финикийский алфавит, I тыс. до н. э. — предок большинства алфавитов мира).

Изучаемые языки

Основные языки специализации:

- аккадский язык;

- древнееврейский язык.

Дополнительные языки специализации (со II–III года обучения):

- арабский язык;

- арамейский язык;

- угаритский язык.

Дополнительный западноевропейский язык:

- немецкий язык.

Дисциплины специализации

- Введение в специальность.

- География древнего Ближнего Востока.

- Культура и этнография Древнего Востока.

- История древнего Ближнего Востока.

- История литературы древнего Ближнего Востока.

- Историография и источниковедение истории древней Месопотамии и Восточного Средиземноморья.

- Социально-политическая система и экономика древнего Ближнего Востока.

- Письменные системы древнего Ближнего Востока.

- Основы музейного дела и принципы хранения памятников древности.

- Международные отношения и торговля на Древнем Востоке.

- Города-государства Восточного Средиземноморья во II тысячелетия до н. э.

Перспективы

Основательная гуманитарная подготовка выпускников кафедры Древнего Востока позволяет заниматься научно-исследовательской и музейной деятельностью, а также преподавать (прежде всего, историю Древнего Востока) в высших учебных заведениях. Лучшие студенты и выпускники имеют возможность получать стипендии на учебу в востоковедных центрах Европы и Америки, а также принимать участие в Международных конгрессах по ассириологии и археологии древнего Ближнего Востока (Rencontre Assyriologique Internationale — International Congress of Assyriology and Near Eastern Archaeology), которые ежегодно проводятся в ведущих университетах мира.

С 2001 г., когда 47-й Международный конгресс состоялся в Университете Хельсинки, преподаватели и выпускники Кафедры регулярно принимают участие в крупнейших форумах древневосточников. В 2007 г. 53-й Международный конгресс состоялся в России (Петербург — Москва). В 2011 г. преподаватели и аспиранты кафедры Древнего Востока СПБГУ делали научные доклады на 57‑м конгрессе в Риме, в 2012 г. — на 58‑м конгрессе в Университете Лейдена (Нидерланды). В 2013 г. — на 58-м конгрессе в Генте (Бельгия).

История арабских стран

История арабских стран

Изучение и преподавание истории и культуры арабского Востока началось в стенах Санкт-Петербургского университета с момента его воссоздания в 1819 г. и получило дальнейшее развитие с открытием Факультета восточных языков (ФВЯ) в 1855 г. В числе первых, кто читал курсы по истории арабов и ислама на ФВЯ были выдающиеся востоковеды О. И. Сенковский (1800–1858), А. К. Казембек (1802–1870), египетский профессор М. А. Тантави (1810–1861), другие известные ученые.

Ведущие преподаватели по данной специальности

Среди исследователей истории народов Ближнего Востока, работавших на Восточном факультете в ХХ в.: академики В. В. Бартольд (1869–1930) и И. А. Орбели (1887–1961), чл.-корреспонденты АН А. Ю. Якубовский (1886–1953) и Н. В. Пигулевская (1894–1970), проф. И. П. Петрушевский (1898–1977), доц. А. М. Голдобин (1924–1981), О. И. Голузеев (1943–2013) и др.

Преподавание истории и географии, этнографии и историографии Арабского мира на Восточном факультете СПбГУ ведут профессор Н. Н. Дьяков (заведующий кафедрой), профессор М. А. Родионов, доцент, д. ист. н. И. В. Герасимов, доцент В. Н. Блондин, ст. преподаватель А. С. Матвеев, ст. преподаватель Т. В. Образцова, ассистент П. Г. Гулькин.

Основные и специальные учебные курсы:

- Введение в специальность («история арабских стран»)

- Введение в исламоведение

- История арабских стран (древность, Средневековье, Новое и Новейшее время)

- География арабских стран

- Этнография арабского мира

- Арабские исторические тексты

- Русские путешественники на Ближнем Востоке

- Мусульманский Магриб в Средние века и Новое время

- Экономика арабских стран

- Средства массовой информации арабского Востока

- История и культура мусульманской Испании и т. д.

Изучаемые языки

Наряду с фундаментальной подготовкой по основному восточному (арабскому) языку, студенты отделения истории арабских стран изучают (по выбору) турецкий, персидский или иврит.

Стажировки

Важным подспорьем в освоении восточных языков являются стажировки в университетах Ближнего Востока: Египта и Иордании, Кувейта и ОАЭ, Марокко, Туниса и т. д.

Выпускники

Лучшие из выпускников-арабистов кафедры истории стран Ближнего Востока продолжают свою востоковедную деятельность в университетах и академических институтах Санкт-Петербурга и Москвы, Казани, Уфы, Махачкалы, а также в университетах Баку, Берлина, Лондона, Парижа, других городов мира. Среди наиболее значимых имен: член-корреспондент РАН проф. М. Б. Пиотровский, проф. О. Г. Большаков, проф. С. М. Прозоров, проф. М. А. Родионов, профессор А. Р. Шихсаидов и др. Ведущие специалисты кафедры истории стран Ближнего Востока принимали участие в представительных международных форумах востоковедов и исламоведов: в Александрии и Афинах, в Базеле и Берлине, Дамаске и Кувейте, в Лейпциге и Лондоне, в Неаполе, Париже, Рабате, эр-Рияде и т. д.

Многие наши выпускники хорошо зарекомендовали себя на дипломатической и переводческой работе, в журналистской, издательской, предпринимательской и других сферах деятельности.

Исламоведение (История и культура ислама)

О программе

Образовательная программа «Исламоведение» ставит своей задачей сохранить и продолжить богатые традиции отечественного исламоведения, создававшегося выдающимися петербургскими и ленинградскими учеными: академиками В. В. Бартольдом и И. Ю. Крачковским, чл.-корр. АН А. Э. Шмидтом. Сложившаяся в Петербурге школа опирается на фундаментальные основы мирового академического исламоведения и ориентирована на глубокое знание арабского и других восточных языков, непосредственное знакомство с письменными памятниками, литературой, документальными источниками, комплексное изучение идейных, культурных, социально-политических и иных явлений и процессов в исламе. При создании программы учитывались новейшие подходы к изучению истории и культуры ислама, а также разработки в области инновационных образовательных технологий. Программа предполагает строго научный, комплексный, междисциплинарный подход к изучению ислама. Учебный процесс обеспечивается профессорско-преподавательским составом, специализирующимся в самых различных направлениях как с точки зрения предметных областей (история, культура, язык, этнография), так и с точки зрения так называемого «географического охвата».

Необходимость всестороннего изучения ислама обусловлена его значительной ролью в истории мировой цивилизации, а также современным влиянием на различные сферы общественной жизни многих государств, в том числе и Российской Федерации. Россия, в которой на сегодняшний день проживает около 20 млн мусульман, имеет продолжительную историю взаимодействия с мусульманским миром. Кроме того, ислам является инструментом как внутренней, так и внешней политики многих формальных и неформальных субъектов международных отношений, что, безусловно, формирует потребность подготовки высококвалифицированных кадров в области исламоведения, которую призвана восполнить предлагаемая программа.

Междисциплинарная программа «Исламоведение» (профиль «История и культура ислама») направлена на формирование целостного представления об исламе как идеологической системе на основе комплекса знаний по истории, праву, догматике, философии, материальной и духовной культуре, экономике, современному общественно-политическому развитию, региональным и этническим особенностям с параллельным изучением классического и современного литературного арабского языка.

Руководитель программы — декан Восточного факультета, генеральный директор Государственного Эрмитажа, доктор исторических наук, академик РАН Михаил Борисович Пиотровский.

Преимущества программы

- Подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих необходимыми профессиональными навыками (в том числе культурными и языковыми с соответствующей профилю спецификой), готовых к ведению научно-исследовательской, экспертной, педагогической, организационно-управленческой деятельности в области исламоведения;

- углубленное изучение классического и современного арабского языка;

- комплексное, основанное на междисциплинарном подходе, изучение особенностей истории и культуры ислама, практическое применение соответствующих знаний и компетенций;

- оригинальные образовательные программы по истории, культуре, религиоведению, литературоведению и языкам, политологии и экономике стран мусульманского Востока;

- органичное единство традиций и инноваций в образовании и научной деятельности;

- поддержка программы Научной лабораторией по анализу и моделированию социальных процессов, занимающейся подготовкой высококвалифицированных научных кадров и внедрением инновационных технологий в образовательный процесс под руководством профессора Мичиганского университета А. Д. Кныша;

- доступ к фонду Восточного отдела Научной библиотеки им. М. Горького, насчитывающего около 300 тыс. единиц хранения, из которых более 100 тысяч — редкие и рукописные издания, в том числе арабографические.

Кадровое обеспечение программы

В реализации программы на постоянной основе принимают участие 15 докторов наук, 12 кандидатов наук из СПбГУ, Государственного Эрмитажа, Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамеры) РАН, Института Восточных рукописей РАН.

Ведущие преподаватели

- М. Б. Пиотровский, доктор исторических наук, профессор, академик РАН, декан Восточного факультета СПбГУ, заведующий кафедрой Древнего Востока СПбГУ, Генеральный директор Государственного Эрмитажа

- А. Д. Кныш, доктор исторических наук, профессор Мичиганского университета, руководитель Научной лаборатории СПбГУ по анализу и моделированию социальных процессов

- О. И. Редькин, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой арабской филологии, председатель Научной комиссии Восточного факультета СПбГУ

- Н. Н. Дьяков, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории стран Ближнего Востока

- М. С. Пелевин, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой иранской филологии

- Е. А. Резван, заместитель директора по науке музея антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН, доктор исторических наук

- М. А. Родионов, доктор исторических наук, профессор кафедры Истории стран Ближнего Востока

- М. Н. Суворов, доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры арабской филологии

- О. А. Берникова, кандидат филологических наук, доцент кафедры арабской филологии

- Хана Яфиа Юсиф Джамиль, кандидат филологических наук, доцент кафедры арабской филологии

- Д. В. Уланова, кандидат исторических наук, ассистент кафедры арабской филологии

- А. И. Маточкина, кандидат философских наук, старший преподаватель Института философии СПбГУ

Профильные учебные курсы

- Ислам: история, культура и практика

- Арабский, персидский и турецкий языки

- Введение в коранистику

- Мусульманский мистицизм

- Мусульманское право

- География стран мусульманского Востока

- История стран мусульманского востока

- Культура и этнография стран мусульманского Востока

- Средневековая литература мусульманского мира

- Мусульманское искусство

- Шиитский ислам

- Ислам в России

- Ислам в Магрибе

- Ислам в Южной Азии

- Ислам в Субсахарской Африке

Академические связи

Бакалавры имеют возможность принимать участие в международных программах академического обмена между СПбГУ и ведущими университетами стран Европы и Азии. Практикуется проведение семинаров с Мичиганским университетом в режиме видеоконференцсвязи.

Профессиональная деятельность выпускников

Выпускники программы могут осуществлять деятельность в органах государственного управления, министерства и ведомства, научно-исследовательских и образовательных организациях, внешнеполитических и внешнеэкономических организациях; сфере общественной дипломатии, образовательных учреждениях, исламских образовательных организациях, мусульманских религиозных организациях и объединениях.

Индоарийская (бенгальская) филология

О кафедре

Кафедра индийской филологии была основана в 1858 г. и вскоре стала одним из ведущих центров древнеиндийских исследований в Европе. В 20-х гг. XX в. в университете началось активное преподавание новых индоарийских языков, одним из которых стал бенгальский — родной язык лауреата Нобелевской премии по литературе Р. Тагора, выдающегося мыслителя Свами Вивекананды и других общественных деятелей Индии. Первыми преподавателями бенгальского языка стали М. И. Тубянский и Д. А. Датта. В послевоенные годы изучение бенгальского языка и литературы продолжилось под руководством В. А. Новиковой, а с 1970-х гг. — Е. К. Бросалиной.

Ведущие преподаватели по данной специальности

В подготовке студентов профиля «Индоарийская (бенгальская) филология» задействованы все ведущие преподаватели кафедры индийской филологии. Курс «Введение в специальность» читает доц. Ю. Г. Кокова, бенгальский язык преподают доц. Е. К. Бросалина, ст. преп. С. С. Донченко, ст. преп. Е. А. Костина. Одновременно с бенгальским языком студенты начинают изучать язык санскрит, занятия по которому проводят доц. С. С. Тавастшерна, доц. Ю. Г. Кокова, ст. преп. Е. А. Костина. В качестве второго восточного языка на отделении «Индоарийская (бенгальская) филология» изучается язык хинди (доц. С. О. Цветкова, доц. Ю. Г. Кокова, доц. А. В. Челнокова, ст. преп. Д. В. Соболева и др.).

- С. О. Цветкова — доцент, заведующая кафедрой индийской филологии. Автор более 25 научных публикаций на русском и английском языках, специалист по современному хинди и его средневековым диалектам. Работает на кафедре индийской филологии более 20 лет, читает авторские спецкурсы по истории литературы хинди со средних веков и до наших дней, поэзии эпохи бхакти, индийской поэтике и эстетике.

- С. С. Тавастшерна — доцент, директор Индийского информационного центра. Ведущий преподаватель санскрита, специалист по лингвистике и древнеиндийской поэтике. В 2009 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Происхождение и развитие лингвистической традиции в Индии». Разработал три учебных пособия по метрике, поэтике, временам и наклонениям санскрита, а также используемый для обучения первокурсников кафедры вводный курс языка санскрит. Занимается также языком пали и общелингвистической проблематикой.

- Е. К. Бросалина — доцент кафедры индийской филологии, ведущий преподаватель бенгальского языка. Подготовила основное учебное пособие «Бенгальский язык. Начальный курс», автор многочисленных научных публикаций и художественных переводов. В 2011 г. заведовала кафедрой индийской филологии. Читает курс бенгальского языка, основной курс истории бенгальской литературы, а также ряд спецкурсов, посвящённых различным аспектам бенгальской литературы.

- С. С. Донченко — старший преподаватель кафедры индийской филологии. В 2011 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Поэтическая традиция народных певцов Бенгалии: творчество баулов». Читает курс бенгальского языка, а также ряд спецкурсов по бенгальской поэзии и фольклору.

- Е. А. Костина — старший преподаватель кафедры индийской филологии. Ведет занятия по основным языкам профиля (бенгальский, санскрит, хинди), читает курс теоретической грамматики бенгальского языка, а также спецкурсы по бизнес-переводу, истории бенгальского кинематографа и др.

Изучаемые языки

Студенты профиля «Индоарийская (бенгальская) филология» в качестве основных восточных языков изучают бенгальский язык и санскрит, в качестве второго восточного — хинди; как правило, они также слушают специальные курсы по языкам урду, непали или ория, а также по пракриту пали (количество и объем читаемых спецкурсов варьируются в соответствии с пожеланиями конкретной группы обучающихся).

Основные курсы

Студенты профиля «Индоарийская (бенгальская) филология» за четыре года обучения прослушивают порядка 40 основных и специальных курсов, главными из которых, помимо языковых и вводных, являются:

- курсы по первому (английский) и второму европейским языкам,

- курсы по истории и теории литературы,

- сравнительно-историческому языкознанию, истории, этнографии, мифологии, религиям и географии Индии и Бангладеш,

- геополитическому и социально-экономическому положению Индии и Бангладеш,

- индийскому этикету и др.

Кроме того, студенты-индологи проходят девятимесячную языковую стажировку в Центральном Институте Хинди (г. Дели)

О стране

Индия — страна с древнейшей историей и культурой, в настоящее время обладающая высочайшим политико-экономическим потенциалом. Занимая 7-е место по территории, обладая колоссальными людскими ресурсами, владея ядерным оружием и имея стабильный экономический рост, Индия является «тяжеловесом» в мировой политике и экономике.

На бенгальском языке говорят не только в Индии, это еще и государственный язык образовавшейся в 1971 г. Народной Республики Бангладеш. Советский Союз принимал непосредственное участие в восстановлении Бангладеш после кровопролитной войны за независимость, и с 1972 г. между Россией и Бангладеш действует соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве, премьер-министр Бангладеш госпожа Хасина Вазед является почетным доктором СПбГУ. В настоящее время российские компании участвуют в строительстве АЭС в городе Руппур.

Как Индия, так и Бангладеш являются одними из основных стратегических партнеров России, а значит, наша страна нуждается в специалистах по данному региону.

Кхмерско-тайская филология

Информация о стране

Камбоджа и Таиланд — два государства в Юго-Восточной Азии, объединенные географическим соседством, а также многовековыми культурными, религиозными и историческими связями. Постоянное взаимодействие между языками и культурами двух народов длится уже почти тысячу лет. Все это объясняет необходимость подготовки специалистов смешанного профиля – одинаково хорошо владеющих кхмерским и тайским языками, близко знакомых с историей и культурой обеих стран.

Учебный процесс на отделении выстроен так, что обеспечивает одинаковую подготовку студентов как в области кхмерского, так и в области тайского языка. В равном объеме читаются и все теоретические курсы (грамматика, история, литература и др.). Важно, что преподавание обоих языков ведется на факультете уже более 50 лет: за это время был накоплен огромный опыт педагогической и исследовательской работы.

Отделение кхмерской филологии

Первое в стране отделение кхмерской филологии было открыто на Восточном факультете СПбГУ в 1963 году. Основателем отделения и его бессменным руководителем стал выдающийся востоковед Дмитрий Иванович Еловков (1927–2016 гг.), который самостоятельно изучил кхмерский язык во время длительной командировки в Камбоджу. Научные исследования Д. И. Еловкова были посвящены языкам Юго-Восточной Азии. В 1989 г. Д. И. Еловков защитил докторскую диссертацию «Проблемы лексикологии языков ЮВА (кхмерского, тайского, бирманского, вьетнамского)». Дмитрий Иванович опубликовал более 50 статей, ему принадлежит несколько монографий, важнейшие из которых — «Очерки по лексикологии языков Юго-Восточной Азии» и «Структура кхмерского языка». Д. И. Еловковым была создана уникальная методическая основа для изучения кхмерского языка и литературы.

До своей безвременной кончины в 2010 г. на отделении кхмерской филологии преподавал Юрий Юрьевич Крылов — один из крупнейших в мире специалистов в области фонологии мон-кхмерских языков.

Ведущие преподаватели по данной специальности

- Наталья Максимовна Спатарь — доцент кафедры филологии Юго-Восточной Азии и Кореи, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Лаборатории типологического изучения языков Института лингвистических исследований РАН. Научные интересы сосредоточены в области грамматики, синтаксиса кхмерского языка, типологического изучения языков.

- Сергей Юрьевич Дмитренко — доцент кафедры филологии Юго-Восточной Азии и Кореи, кандидат филологических наук, заместитель директора по научной работе Института лингвистических исследований РАН. Научные интересы – грамматика кхмерского языка, ареальная типология языков Юго-Восточной Азии, кхмерская традиционная культура, языки и культуры малых народов Камбоджи.

- Дарья Юрьевна Охват — ассистент кафедры филологии Юго-Восточной Азии и Кореи. Научные интересы- история кхмерской литературы, современная кхмерская литература.

Отделение тайской филологии

Отделение тайской филологии было открыто на Восточном факультете в 1961 году.

Основателем таеведения на факульете стал доктор филологических наук профессор Юрий Михайлович Осипов. (1931–2003 гг.), преподававший в полном объеме тайский и бирманский языки, литературу стран Юго-Восточной Азии. Им опубликовано около 50 работ, в том числе — 6 монографий. Основной специализацией Ю. М. Осипова была литература Таиланда и других стран Юго-Восточной Азии.

Ведущие преподаватели по данной специальности

- Борис Николаевич Мельниченко — доктор исторических наук профессор кафедры Истории стран Дальнего Востока ВФ СПбГУ. Окончил Восточный факультет ЛГУ и Исторический факультет Пекинского университета по специальности «востоковед-историк». С 1961 г. работает на Восточном факультете. Опубликовал 5 монографий, в т. ч. «Король Чулалонгкорн в России» (1997, в соавторстве с С. Е. Трифоновым) и «Россия и Таиланд. История взаимоотношений. XX — начало XXI вв.» (в соавторстве), «История Тибета с древнейших времен до наших дней» (в соавторстве) и др.

- Сергей Евгеньевич Трифонов — старший преподаватель кафедры Истории стран Дальнего Востока. Окончил Восточный факультет СПбГУ в 1982 г., ученик Ю. М. Осипова. Монография «Король Чулалонгкорн в России» (1997, в соавторстве с проф. Б. Н. Мельниченко) выдержала несколько переизданий и переведена на английский язык. Последнее издание (2011 г.) было организовано Министерством иностранных дел Королевства Таиланд.

- Елизавета Константиновна Лубо-Лесниченко — ассистент кафедры Филологии Юго-Восточной Азии и Кореи. Преподает курсы «Тайский язык» и «Литература Таиланда».

Изучаемые языки и курсы

В процессе обучения студентам предстоит прослушать курсы:

- Введение в кхмерскую филологию

- Введение в тайскую филологию

- Теоретическая грамматика кхмерского языка

- Теоретический синтаксис кхмерского языка

- Языки и культуры малочисленных народов Камбоджи

- История древней и средневековой литературы Камбоджи

- Современная литература Камбоджи

- История Камбоджи и Таиланда

- Этнография Камбоджи и Таиланда

- Теоретическая грамматика тайского языка

- История древней и средневековой литературы Таиланда

- География Камбоджи и Таиланда

На каждом курсе студенты пишут курсовые работы, темы для которых выбирают самостоятельно, в зависимости от своих интересов.

Многие наши выпускники работают в компаниях и учебных заведениях Таиланда, дипломатических службах, а также в российских компаниях, сотрудничающих с Королевством Таиланд.