В Сеуле прошла встреча председателя российского координационного комитета ДРРК и посла Российской Федерации в Республике Корея

1 декабря 2016 г. состоялась встреча ректора СПбГУ Н. М. Кропачева с послом Российской Федерации в Республике Корея А. А. Тимониным.

Тепло для зданий СПбГУ задерживается

Низкая температура в зданиях Санкт-Петербургского государственного университета на Университетской набережной стала следствием нарушения работы котельной. Эти нарушения оказались сложнее, чем показывал первоначальный осмотр.

Стипендии им. Б. Б. Пиотровского – прием заявок до 31 января

Начался прием документов для участия в конкурсном отборе претендентов для назначения стипендии имени академика Б. Б. Пиотровского, учрежденной в целях поощрения обучающихся, осуществляющих научную деятельность и стимулирования обучающихся к осуществлению научной деятельности в области истории, археологии, востоковедения.

О датах проведения независимого тестирования по английскому языку

Приказом № 5029/1 от 17.06.2016 года «О подготовке к проведению независимого тестирования по английскому языку в 2016/2017 учебном году» утверждены сроки проведения независимого тестирования по английскому языку, проводимого Центром лингводидактического тестирования СПбГУ.

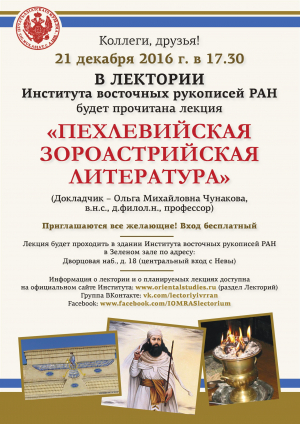

Профессор СПбГУ Ольга Чунакова расскажет о зороастрийской литературе

21 декабря состоится открытая лекция Ольги Михайловны Чунаковой, доктора филологических наук, профессора кафедры иранской филологии СПбГУ, ведущего научного сотрудника ИВР РАН.

День открытых дверей по направлению «Востоковедение и африканистика»

24 декабря в 16:00 в СПбГУ состоится День открытых дверей образовательных программ бакалавриата по направлению «Востоковедение и африканистика».

Кафедра теории и методики преподавания языков и культур Азии и Африки

-

Емельченкова (Колпачкова) Елена Николаевна

Заведующая кафедрой, руководитель ОП "Теория и практика перевода (языки Азии и Африки)", координатор по коммуникациям

Кафедра обеспечивает следующие курсы:

- Концепции современного востоковедения (совместно с Кафедрой теории общественных процессов в Азии и Африке)

- Теоретическая морфология

- Теоретический синтаксис

- Теоретическая семантика

- Основы культурной и политической антропологии

- Антропологическая лингвистика

- Введение в лингвистическую географию

Кафедра образована в 2006 году. Вместе с кафедрой теории общественного развития стран Азии и Африки кафедра теории и методики преподавания языков и культур Азии и Африки призвана обеспечить общетеоретическую подготовку магистрантов-востоковедов (прежде всего, в области лингвистики, литературоведения и культурологии).

Со времени учреждения кафедры при ней действует теоретический семинар, в рамках которого магистранты и аспиранты-востоковеды получают возможность обменяться мнениями по поводу проблем, с которыми они сталкиваются при работе над диссертациями, а также проконсультироваться у своих старших коллег.

Совместно с Методической комиссией Восточного факультета кафедра занимается разработкой проблем методики преподавания языков, литератур и культур Азии и Африки.

Кафедра монголоведения и тибетологии

Отделения

- История Китая (Тибет)

- История Монголии

- История Монголии и Тибета

- Монголо-тибетская филология

- Монгольская филология

- Тибето-монгольская филология

Теоретические курсы

- Введение в монгольскую филологию

- Введение в специальность (история Монголии)

- Введение в специальность (история Тибета)

- Введение в тибетскую филологию

- География Центральной Азии

- Историография и источниковедение истории Монголии

- Историография и источниковедение истории Тибета

- История идеологических учений Востока

- История монгольской литературы

- История тибетской литературы

- История Центральной Азии

- История Центральной Азии в древности

- Культура и этнографии Монголии

- Культура и этнографии Тибета

- Социально-политическая система и экономика Монголии

- Социально-политическая система и экономика Тибета

- Средневековая монгольская литература

- Теоретическая грамматика монгольского языка

- Буддизм в Тибете и Монголии

- Искусство Центральной Азии

- Лингвистический анализ монгольского текста

- Монгольская текстология

- Монгольские переводы с тибетского

- Монгольские средневековые ритуальные тексты

- Монгольский синтаксис (генеративный подход)

- Монгольское источниковедение

- Проблемы истории Тибета в конце XX – начале XXI вв.

- Тибетская грамматическая терминология

- Тибетский исторический текст XVII-XVIII вв.

Языки

- Монгольский язык (современный, старописьменный)

- Тибетский язык (современный, классический)

- Ойратский язык

Кафедра монголоведения и тибетологии является одной из старейших на Восточном факультете Санкт-Петербургского университета. Она была основана еще в Казанском университете в 1833 году. Ee пepвым заведующим стал выдающийся востоковед, член-корреспондент Петербургской академии наук О. М. Ковалевский (1800/01−1878). После открытия Восточного факультета в Санкт-Петербургском университете в 1855 г., кафедра монгольского и калмыцкого языка входила в монголо-калмыцко-маньчжурский разряд. Первым заведующим кафедрой стал А. В. Попов (1808−1865), ранее занимавший должность профессора кафедры калмыцкой словесности Казанского университета.

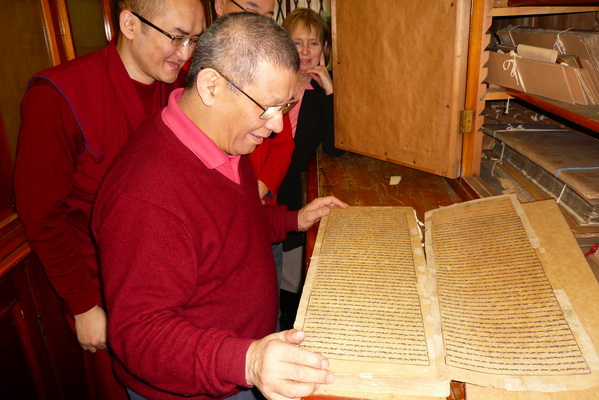

На кафедре работали такие выдающиеся монголоведы, как К. Ф. Голстунский, Г. Гомбоев, А. М. Позднеев, В. Л. Котвич, А. Д. Руднев, Б. Я. Владимирцов, Н. Н. Поппе, А. В. Бурдуков, К. М. Черемисов, Ц. Ж. Жамцарано, Б. Барадийн. Их многочисленные труды являются классикой отечественного и мирового монголоведения. Собранная ими в течение XIX — нач. XX веков коллекция рукописей и ксилографов на монгольском и тибетском языках является гордостью Восточного отдела Научной библиотеки СПбГУ им. М. Горького.

В период после Великой Отечественной войны на кафедре преподавали академик С. А. Козин, Т. А. Бурдукова, Д. А. Алексеев, Л. С. Пучковский, Б. И. Кузнецов, Л. К. Герасимович, З. К. Касьяненко, Е. А. Кузьменков.

B 2008 гoду кaфедра монгольской филологии была преобразована в кафедру монголоведения и тибетологии.

В настоящее время на кафедре работают: К. В. Алексеев, H. H. Mocкалева, М. П. Петрова, M. О. Cмирнова, В. Л. Успенский.

Специалисты кафедры монголоведения и тибетологии пользуются заслуженным авторитетом в таких областях востоковедения, как средневековая и современная монгольская и тибетская литература, история и историография Монголии, литература тибетского буддизма, лингвистика. Многие известные современные монголоведы и тибетологи России, которые работают в Санкт-Петербурге, Москве, Калмыкии, Бурятии, Туве являются выпускниками кафедры.

Кафедра семитологии и гебраистики

Семитология и гебраистика являются основополагающими востоковедными дисциплинами, изучение которых на Восточном факультете началось практически с его основания в 1855 г. В этом же году кафедру еврейской, сирийской и халдейской словесности возглавил выдающийся семитолог, переводчик Библии на русский язык, проф. Даниил Абрамович Хвольсон (1819–1911). В дальнейшем на ниве университетской семитологии работали ученики Хвольсона и представители созданной им петербургской семитологической и гебраистической школы, которые значительно расширили круг представленных на кафедре семитологических дисциплин. В частности, академик Павел Константинович Коковцов (1861–1942) ввел углубленное изучение ассирийского (аккадского) и иудео-арабского языков и уникальных собраний иудео-арабских рукописей, хранящихся в Санкт-Петербурге.

После 1917 года семитология была лишена единого организующего центра в связи с расформированием в 1919 году единого Факультета восточных языков. Однако продолжение работы высокопрофессиональных специалистов-семитологов (ассириологов В. К. Шилейко и А. П. Рифтина, лингвиста-семитолога и африканиста Н. В. Юшманова, семитолога-ираниста и знатока иудео-арабской литературы А. Я. Борисова, семитолога-этнографа И. Н. Винникова, арабиста-литературоведа и историографа В. И. Беляева) позволило воссоздать центр изучения и преподавания семитологических дисциплин в СПбГУ в 1933 году. На кафедре семито-хамитских языков в то время существовали три основные специальности — ассириология, гебраистика и арабистика, причем традиционно особое внимание уделялось не только преподаванию языков, но и истории, культуре и литературе.

В страшные годы сталинского террора, в период борьбы «с безродным космополитизмом» (1949 г.) кафедра ассириологии и гебраистики (название кафедры менялось) была закрыта, а изучение гебраистики и семитологии продолжалось в ограниченном объеме при кафедре арабской филологии. Следует отметить, что в дальнейшем особое место в сохранении научной семитологической традиции сыграли такие прекрасные педагоги и исследователи, как к.ф.н. Г. М. Глускина и к.ф.н. Г. М. Демидова.

Сегодня историческая справедливость восстановлена, и с 2011 г. кафедра семитологии и гебраистики вновь полноценно функционирует.

На настоящий момент на кафедре, помимо классических языков (библейского и мишнаитского иврита, библейского и талмудического арамейского, классического арабского языка) большое внимание уделяется преподаванию еврейской палеографии, кодикологии, современного иврита и современной израильской литературы, а также изучению языка геэз и сабейского языка.

Широкий спектр изучаемых языков в сочетании с преподаванием сравнительного семитского языкознания, теоретических и практических курсов по истории развития языков и регионов, особенностям этнографии, культуры, литератур древних и современных, взаимовлиянию культурных и этнолингвистических черт изучаемых народов — все это является уникальным научным и педагогическим опытом в современной образовательной практике.

М. Е. Алексеева, С. М. Якерсон

Кафедра Древнего Востока

Программы

- Ассириология (языки, история и культура древнего Ближнего Востока)

- Египтология (языки, история и культура Древнего Египта) (бакалавриат)

- История Древнего Востока (Месопотамия и Восточное Средиземноморье) (бакалавриат)

- История народов Азии и Африки (магистратура, аспирантура)

- Языки народов Азии и Африки (магистратура, аспирантура)

- Литература народов Азии и Африки (магистратура, аспирантура)

Основные курсы

- Введение в ассириологию

- Введение в египтологию

- География древнего Ближнего Востока

- Историческая география древнего Египта

- Культура и этнография древней Месопотамии

- Культура и этнография древнего Египта

- История древней Месопотамии

- История древнего Египта

- Шумеро-аккадская литература

- Литература древнего Египта

- Восточное Средиземноморье в древности

- Идеология древнего Египта

- Социально-политическая система и экономика древнего Ближнего Востока

- Историография и источниковедение истории древней Месопотамии

- Историография и источниковедение истории древнего Египта

- Письменные и изобразительные памятники Древнего Востока в собрании Государственного Эрмитажа

- Города-государства Восточного Средиземноморья во II тыс. до н.э. (по архиву из Телль Амарны и Угарита)

- Библия как источник по истории древнего Ближнего Востока

Языки

- Аккадский

- Египетский

- Шумерский

- Коптский

- Древнегреческий

- Древнееврейский

- Угаритский

- Урартский

- Арамейский

- Арабский

Кафедра Древнего Востока Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета является единственной в России и странах бывшего СССР, где обеспечивается регулярная подготовка студентов по двум основным направлениям древневосточных исследований — ассириологии и египтологии — в рамках обязательных министерских программ полного университетского курса: бакалавриат (4 года) и магистратура (2 года). Это одна из немногих в мире университетских кафедр, которая охватывает весь Древний Ближний Восток и изучает его как единое древнее цивилизационное пространство Земного шара.

В 2004 году совместными усилиями специалистов обоих отделений кафедры открыто комплексное отделение «Языки и культура Древнего Ближнего Востока», осуществляющее подготовку преподавателей языков, культуры и истории Месопотамии, Древнего Египта и Восточного Средиземноморья.

Уже более века обучение древневосточным дисциплинам осуществляется в Санкт-Петербургском (Ленинградском) государственном университете его выпускниками, сохраняющими традиции преподавания, по специально разработанным и опубликованным курсам: истории Древнего Востока, грамматики древнеегипетского, аккадского и шумерского языков, палеографии древних текстов и древнейшей литературы.

Воспитанником университета был первый русский египтолог В. С. Голенищев (1856-1947), личная коллекция которого легла в основу египетской и древневосточной коллекций Государственного Эрмитажа в Петербурге и Пушкинского музея изобразительных искусств в Москве. Первый русский специалист по истории Древнего Востока академик Б. А. Тураев (1868-1920) возглавил организованную в 1919 году кафедру египтологии и заложил основы университетского преподавания египтологических дисциплин. В 1920-1930-х гг. на этой кафедре учились и преподавали такие крупнейшие специалисты по Древнему Египту, как Н. Д. Флиттнер, М. Э. Матье, Ю. Я. Перепелкин, И. С. Кацнельсон, а также ученые, ставшие в дальнейшем виднейшими специалистами в других областях истории и филологии: Н. А. Мещерский (Восточное христианство, славянская Библия), акад. Д. А. Ольдерогге (африканистика), акад. Б. Б. Пиотровский (древневосточная археология, урартология).

С введением в 1884 году Устава, воплощавшего «идею гармонического сочетания целей научных и практических», история Древнего Востока становится обязательной университетской дисциплиной. Два года спустя в журнале заседаний совета университета делается запись о том, что факультет восточных языков признает необходимым учреждение особых кафедр египтологии и ассириологии. На факультете восточных языков Санкт-Петербургского университета впервые в России в 1887 году молодой египтолог О. Э. Лемм, получивший египтологическое и ассириологическое образование в Лейпциге и Берлине, начал преподавание древнеегипетского и коптского языков, а в 1891 году — ассиро-вавилонского языка (современное название: аккадский язык). На историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета был прочитан первый курс истории Древнего Востока. Отсюда вышли почти все крупнейшие отечественные египтологи и ассириологи.

У истоков русской ассириологической школы стоял специалист в области семитских языков академик П. К. Коковцов (1861-1942). Учениками П. К. Коковцова были В. К. Шилейко, А. П. Рифтин и В. В. Струве. Первым автором университетских курсов по шумерскому и хеттскому языкам был профессор В. К. Шилейко (1891-1930), первый в России профессиональный исследователь и переводчик произведений шумеро-аккадской литературы.

В 1933 году усилиями профессоров А. П. Рифтина (1900-1945) и Н. В. Юшманова (1896-1946) была создана самостоятельная кафедра семитских (позже семито-хамитских) языков, которая включала специальное ассириологическое отделение. Первыми выпускниками отделения стали крупнейший исследователь древней истории и языков 2-й половины ХХ века д.и.н. И. М. Дьяконов (1915-1999) и замечательный преподаватель аккадского и шумерского языков, автор первой отечественной хрестоматии и грамматики по аккадскому языку доц. Л. А. Липин (1908-1970).

Самостоятельная кафедра Древнего Востока учреждена в 1939 году. Ее выпускник проф. Н. С. Петровский (1923-1981) в ходе своей научно-педагогической деятельности смог сформировать университетскую египтологию как подлинно лингвистическую дисциплину. Начиная с 1952 года кафедра включала два отделения: ассириологическое и египтологическое. С 1952 по 1965 году ее возглавлял академик В. В. Струве (1889-1965), основоположник русской школы изучения социально-экономической истории древних цивилизаций. В 1950-е годы на кафедре учился выдающийся египтолог О. Д. Берлев (1933-2000). Далее кафедру возглавлял директор Государственного Эрмитажа академик Б. Б. Пиотровский (1908-1990). В период с 1990 по 1998 год руководство кафедрой осуществлял академик М. Н. Боголюбов. в 1998-2011 гг. кафедру возглавляла д.и.н., проф. Нэлли Владимировна Козырева. С декабря 2011 г. кафедру возглавил чл.-корр. РАН, директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский.