Кафедра филологии Юго-Восточной Азии

Во время обучения прохождение стажировки в странах изучаемого языка является частью программы

Cегодня кафедра филологии ЮВА и Кореи — крупнейшая и одна из старейших на Восточном факультете.

Кафедра последовательно реализовывала установку на открытие новых для российского университетского образования востоковедных специальностей. В 1955 году были открыты отделения вьетнамской и индонезийской филологии, в 1957 году — отделение бирманской филологии, в 1963 году — отделения тайской и кхмерской филологии, в 1967 году — отделение тагальской филологии. В начале 1960-х произошло объединение с кафедрой корейской филологии.

С 1998 до 2019 год кафедрой руководил Янсон Рудольф Алексеевич.

С сентября 2019 года заведущим кафедрой является Дмитренко Сергей Юрьевич

Высокий научный и педагогический потенциал позволяет нам обеспечивать всестороннюю фундаментальную подготовку в области языков и литературы стран Восточной Азии. Значительное число студентов направляется на стажировки в страны изучаемого языка. На всех отделениях обязательными являются курсы по теоретической грамматике, истории языка и литературы, этнографии, географии и истории изучаемой страны.

Динамика кадрового состава кафедры во многом определяется условиями работы высшей школы и социальным обеспечением в стране. Тем не менее кафедре удаётся за счёт включения в учебный процесс научных сотрудников расширять круг лиц, работающих со студентами, и добиваться сбалансированности между различными возрастными группами преподавателей. Постепенное омоложение кадров кафедры остаётся стратегической задачей, поэтому подготовка кадров для себя через магистратуру и аспирантуру, а также формирование перспектив для молодых преподавателей стало современной заботой и сохранится в будущем.

Кафедра и впредь будет создавать условия для преподавателей и сотрудников, повышать уровень квалификации, публиковать авторские монографии, анализирующие актуальные проблемы востоковедения и исследующие неосвещённые или мало освещенные темы.

Кафедра тюркской филологии

Программы обучения:

- Тюркская филология (язык и литература) (бакалавриат)

- Древнетюркские языки (бакалавриат)

- Тюркские культуры (магистратура)

- Религии тюрок (магистратура)

- Тюркские литературы (магистратура, аспирантура)

- Тюркское языкознание (магистратура, аспирантура)

Основные курсы:

- Современный турецкий язык (орфоэпия, грамматика, современные тексты, разговорная практика, грамматический и исторический анализ литературных образцов, практика перевода с русского языка на турецкий) — 1056 ч. (бакалавриат) 192 ч. (магистратура). Преподаватели: доц. А. В. Образцов, доц. А. И. Пылев, доц. Н. Н. Телицин, ст. преп. А. С. Сулейманова, ст. преп. М. Э. Дубровина, ст. преп. Л. М. Ульмезова.

- Османские тексты в арабской графике — 448 ч. (бакалавриат). Преподаватели: доц. А. В. Образцов, доц. А. И. Пылев, доц. Н. Н. Телицин.

- Древнетюркские языки (язык орхоно-енисейских памятников и древнеуйгурский язык) — 352 / 448 ч., в зависимости от текущего плана кафедры (бакалавриат). Преподаватель: доц. Н. Н. Телицин.

- Второй тюркский язык (современный азербайджанский / казахский / карачаево-балкарский / узбекский / якутский — в зависимости от текущего плана кафедры) — 72 ч. (бакалавриат) 36 ч. (магистратура). Преподаватели: доц. А. И. Пылев, ст. преп. Л. М. Ульмезова, доц. А. М. Фарзалиев, ст. преп. М. Э. Дубровина.

- Чагатайский (староузбекский) язык — 36 ч. (магистратура). Преподаватель: доц. А. И. Пылев.

- Введение в тюркскую филологию — 36 ч. (бакалавриат). Преподаватель: доц. А. И. Пылев.

- Древняя и средневековая турецкая литература — 72 ч. (бакалавриат). Преподаватель: доц. А. В. Образцов.

- Новая и новейшая турецкая литература — 72 ч. (бакалавриат). Преподаватель: доц. А. В. Образцов, ст. преп. А. С. Сулейманова.

- Теоретическая грамматика турецкого языка — 72 ч. (бакалавриат). Преподаватели: проф. В. Г. Гузев, ст. преп. М. Э. Дубровина.

Специальные курсы и спецсеминары:

- Староосманский язык (фонология, морфология, синтаксис) — 72 ч. (бакалавриат, по выбору). Проф. В. Г. Гузев.

- Основы функционального синтаксиса тюркских языков — 36 ч. (бакалавриат, по выбору). Проф. В. Г. Гузев.

- Культура древних тюрок — 72 ч. (бакалавриат). Доц. С. Г. Кляшторный.

- Турецкая лингвистическая терминология (на турецком языке) — 72 ч. (бакалавриат). Проф. В. Г. Гузев.

- Теория тюркской грамматики в свете фактов языка древнетюркских рунических надписей — 72 ч. (бакалавриат). Ст. преп. М. Э. Дубровина.

- Культура и быт османских турок — 72 ч. (бакалавриат, по выбору). Доц. А. В. Образцов.

- Древнетюркская руническая письменность в свете теоретической фонологии и общей теории письма (грамматологии) — 72 ч. (магистратура, по выбору). Проф. В. Г. Гузев.

- Индоевропеистические предрассудки в теории тюркской грамматики — 36 ч. (магистратура, по выбору). Проф. В. Г. Гузев.

- Основы функциональной морфологии тюркских языков — 36 ч. (магистратура, по выбору). Проф. В. Г. Гузев.

- Проблемы фонологии и морфонологии современного турецкого языка — 36 ч. (магистратура, по выбору). Проф. В. Г. Гузев.

- Сравнительная грамматика тюркских языков — 36 ч. (магистратура, по выбору). Проф. В. Г. Гузев.

- Место и значимость категории вторичного гипостазирования в строе тюркских языков — 36 ч. (магистратура, по выбору). Доц. Н. Н. Телицин.

- Нормативная поэтика османской классической поэзии (жанры, жанровые формы, образная система) с разбором образцов творчества поэтов от Султана Веледа до Шейха Галиба — 36 ч. (магистратура, по выбору). Доц. А. В. Образцов.

- Становление жанра новеллы в турецкой литературе (от Ахмеда Митхата до Омера Сейфеддина) — 36 ч. (магистратура, по выбору). Доц. А. В. Образцов.

- Классическая чагатайская литература: Навои, Бабур, их современники и окружение — 36 ч. (магистратура, по выбору). Доц. А. И. Пылев.

- Образцы чагатайской литературы: Навои, Бабур (Диван Бабура, «Бабур-наме») — 36 ч. (магистратура, по выбору). Доц. А. И. Пылев.

- Становление турецкого романа (Намык Кемаль) — 36 ч. (магистратура, по выбору). Доц. А. И. Пылев.

- Тенденции развития современного турецкого романа — 36 ч. (магистратура, по выбору). Ст. преп. А. С. Сулейманова.

- Элементы тюркской классической поэтики — 36 ч. (магистратура, по выбору). Доц. А. И. Пылев.

Языки:

- Кафедральные курсы: турецкий, второй тюркский язык (азербайджанский / казахский / карачаево-балкарский / узбекский / якутский),

- древнеуйгурский,

- язык орхоно-енисейских памятников,

- османский,

- староосманский (староанатолийско-тюркский),

- чагатайский (староузбекский).

Курсы, читаемые преподавателями Кафедры арабской филологии и Кафедры иранской филологии:

- арабский и персидский языки.

Западноевропейские языки:

- немецкий (бакалавриат);

- английский, немецкий, французский, испанский (магистратура, по выбору).

Хроника текущей научной жизни кафедры тюркской филологии

При активном участии сотрудников кафедры тюркской филологии ежегодно проводятся научные конференции. В частности, в конце октября каждого года организуются научные чтения, посвященные памяти академика А. Н. Кононова (Кононовские чтения), а в апреле-мае — чтения, посвященные памяти профессора С. Н. Иванова. На этих заседаниях с докладами по различным проблемам изучения тюркских языков, литератур, культур и истории тюрок выступают как преподаватели, аспиранты и студенты старших курсов кафедры, так и гости — преподаватели других кафедр Восточного факультета, ученые из различных вузов и научно-исследовательских учреждений Санкт-Петербурга и Москвы, других городов России, зарубежных стран.

В 2006 году сотрудниками кафедры тюркской филологии совместно с отделом литератур стран Азии и Африки Библиотеки Российской Академии наук (ОЛСАА БАН) была организована работа секции «Россия и тюркский мир» международной научной конференции «Востоковедение и африканистика в университетах Санкт-Петербурга, России, Европы. Актуальные проблемы и перспективы». Конференция проводилась в рамках научных мероприятий, посвященных 150-летию Восточного факультета СПбГУ и 290-летию Библиотеки РАН. Состав оргкомитета: Н. С. Горелов, В. Г. Гузев, Н. Н. Дьяков, В. В. Ермилов, Н. В. Колпакова, А. В. Образцов, Г. З. Пумпян, И. В. Самсонова. Заседания проходили с 5-го апреля по 7 апреля 2006 г.

В программе секции было заявлено в общей сложности 47 докладов. Прочитано — 37. Докладчики представляли следующие учреждения: Библиотеку РАН, Восточный факультет СПбГУ, Государственный Эрмитаж, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН (Кунсткамера), НИИ мозга им. И. М. Бехтерева РАН, Педиатрическую академию (СПб.), Российский этнографический музей, Отдел БАН при Санкт-Петербургском филиале Института востоковедения РАН, Российскую Духовную академию, Российский государственный архив военно-морского флота, Российскую Национальную библиотеку, Санкт-Петербургский филиал Института востоковедения РАН, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. С докладом выступил представитель Волгоградского госуниверситета Е. Ф. Перепелица. Был представлен Павлодарский госуниверситет им. С. Торайгырова (Казахстан) (сам докладчик Ж. А. Артыкбаев отсутствовал, доклад был зачитан другим лицом). Союз писателей Украины был представлен Т. Н. Лебединской, выступившей с докладом «Роксолана — султанша Турции» (о пленной украинке, ставшей любимой женой султана Сулеймана I Законодателя (1520-1566) и игравшей заметную роль в общественно-политической жизни Османской империи). С докладом «Турецко-советские политические отношения (1030-1939)» выступил профессор Эгейского университета в Измире (Турция) Ахмет Озгирав. В качестве наиболее ценных в научном отношении следует отметить доклады:

- С. Г. Кляшторный (Санкт-Петербургский филиал Института востоковедения РАН). Россия и тюркские народы: евразийский аспект.

- О. В. Васильева (Отдел рукописей Российской национальной библиотеки). Сочинения в шедеврах книжного искусства ХV-ХVI вв. (из фондов РНБ).

- О. А. Красникова (Сектор картографии ОФО БАН). Этнические карты Азербайджана и Туркестана (по фондам БАН).

- А. И. Пылёв (Кафедра тюркской филологии Восточного факультета СПбГУ). Жанр произведения турецкого писателя Сабахаттина Али «Мадонна в меховом манто» и традиции русского литературоведения.

- А. А. Сотниченко (Факультет международных отношений СПбГУ). Евразийский аспект внешней политики [ныне правящей в Турции] Партии справедливости и возрождения.

Приятно отметить, что доклад сотрудника ОЛСАА БАН Н. С. Горелова «Стрелы и власть: избрание правителя глазами средневековых европейских источников» сопровождался ссылками на труды одного из скромных сотрудников Восточного факультета, в то время старшего преподавателя и секретаря Кафедры тюркской филологии Аркадия Павловича Григорьева.

Доклады распределились по следующим разделам: 1) история тюркских народов и их отношений с Россией; 2) тюркская филология; 3) раскрытие архивных, библиотечных и музейных фондов; 4) научные и культурные связи.

В целом работу секции «Россия и тюркский мир» следует оценивать как удачную и полезную. Оргкомитетом принято решение и в дальнейшем проводить научные чтения «Россия и тюркский мир» на базе Кафедры тюркской филологии и ОЛСАА БАН, придав им статус регулярной международной научной конференции.

8 ноября 2008 г. состоялось очередное научное заседание Кафедры тюркской филологии, посвященное памяти акад. А. Н. Кононова — «Кононовские чтения XXIII». В заседании участвовали преподаватели, научные сотрудники и студенты Кафедры тюркской филологии, Кафедры Центральной Азии и Кавказа Восточного факультета СПбГУ, Филологического факультета СПбГУ, Института лингвистических исследований Российской Академии наук и других научных учреждений и учебных заведений Санкт-Петербурга. На заседании были прочитаны и обсуждены пять докладов:

- Проф. В. Г. Гузев. «О разграничении понятий „морфема” и „монема”»;

- Проф. Т. И. Султанов. «О тюркских военных терминах «уран» (пароль) и «сурен» (боевой клич)»;

- Доц. С. Г. Кляшторный. «Из истории изучения орхонских рунических надписей»;

- Доц. А. В. Образцов. «Внелингвистические аспекты подготовки переводчиков»;

- Старш. препод. А. С. Сулейманова. «Образ «Другого» в современном турецком романе».

Основные публикации Кафедры за последние 20 лет (монографии, учебные и учебно-методические пособия, поэтические переводы и справочные издания в хронологическом порядке):

- Гузев В. Г., Дулина Н. А., Кононов А. Н. и др. Биобиблиографический словарь отечественных тюркологов. Дооктябрьский период. Изд. второе, переработ., подготовил А. Н. Кононов. М.: Наука, 1989. 300 с.

- Юсуф Баласагуни. Благодатное знание / Перевод С. Н. Иванова. Вступ. статья М. С. Фомкина. Примечания А. Н. Малеховой. Л.: Сов. писатель, 1990. 560 с.

- Гузев В. Г. Очерки по теории тюркского словоизменения: глагол (на материале староанатолийско-тюркского языка). Л.: Изд-во ЛГУ, 1990. 168 с.

- Свиток столетий: Тюркская классическая поэзия XIII-XX веков: Сб. произведений / Сост., пер., авт. вступ. статьи Иванов С. Н. Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. 712 с.

- Кондратьев В. Г. Основные тенденции в развитии грамматического строя турецкого языка (на основе сопоставления современного турецкого литературного языка и языка памятников письменности VIII-XI вв. из Монголии и Китая). Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1992. 64 с.

- Алишер Навои. Язык птиц / Изд-е подготовили С. Н. Иванов и А. Н. Малехова. Перевод С. Н. Иванова. СПб.: Наука, 1993. 384 с. (В приложении: Малехова А. Н. Поэма Алишера Навои «Язык птиц»; Иванов С. Н. К переводческому истолкованию поэмы «Язык птиц» Алишера Навои).

- Образцов А. В. (составитель). Программа курса истории средневековой литературы Турции XIII — середина XIX вв. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1996. 28 с.

- Алишер Навои. Избранное / В переводах С. Иванова. Сост., вступ. статья и переводы С. Н. Иванова. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1996. 504 с.

- Телицин Н. Н. (составитель). Программа курса «Древнетюркские языки». Для I-IV курсов бакалавриата по направлению: Востоковедение. Африканистика. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1996. 8 с.

- Пылев А. И. Ходжа Ахмад Ясави: суфийский поэт, его эпоха и творчество / Под редакцией С. Н. Иванова и Б. Е Кумекова. Алматы: Атамұра, 1997. 96 с.

- Векилов А. П., Телицин Н. Н. Османский (арабо-персидский) алфавит. Учебное пособие для студентов-тюркологов. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. 1,9 печ. л.

- Вопросы востоковедения: Кононовские чтения XII: Сб. статей / Под ред. В. Г. Гузева и др. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. 80 с. (Авторы статей: акад. М. Н. Боголюбов, проф. В. Г. Гузев, проф. В. Г. Кондратьев, А. П. Векилов, А. И. Пылев и др.)

- Григорьев А. П., Григорьев В. П. Коллекция золотоордынских документов XIV века из Венеции: Источниковедческое исследование. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2002. 276 с.

- Векилов А. П. Юбилей Низами в блокадном Ленинграде. СПб.: Изд-во «Лейла», 2003. 84 с.

- Григорьев А. П. Сборник ханских ярлыков русским митрополитам: Источниковедческий анализ золотоордынских документов. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004. 276 с.

- Гузев В. Г., Дениз-Йылмаз О. Опыт построения понятийного аппарата теории турецкой грамматики: Учебное пособие на турецком языке. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004. 134 с.

- Образцов А. В. Тезкере как источники по истории османской литературы. Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004. 23 с.

- Йылмаз О., Образцов А. В., Телицин Н. Н., Ульмезова Л. М. Словарь-минимум (для I курса). Типовые примеры (для I-IV курса). Употребительные выражения: Учебное пособие по турецкому языку. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004. 68 с.

- Гузев В. Г., Дениз-Йылмаз О., Махмудов-Хаджиоглу Х., Ульмезова Л. М.

- Турецкий язык: Начальный курс (с аудиоприложением). СПб.: КАРО, 2006. 256 с.

- Дениз-Йылмаз О. Категория номинализации действия в турецком языке. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. 227 с.

- Аврутина А. С., Гузев В. Г. (разработчики). Программа учебной дисциплины «Древнетюркское руническое письмо в свете общей теории письма». СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007. 28 с.

Изучение тюркской филологии в Санкт-Петербургском университете началось в 1822 г. Первоначально это были курсы турецкого (османского) языка, читавшиеся время от времени на Секции восточной филологии, которые вел О. И. Сенковский — известный востоковед, журналист и писатель. В 1835 г. была учреждена кафедра турецкого языка, и турецкий язык был введен в число официальных предметов. Становление тюркологии как самостоятельной дисциплины обычно связывается с научной деятельностью А. О. Мухлинского, который возглавлял кафедру с 1839 по 1866 гг. С 1855 г., после основания Факультета восточных языков, на вновь образованной кафедре турецко-татарского языка стали преподаваться курсы и по другим тюркским языкам и литературам.

С 1873 г. кафедру возглавлял основатель русской школы османистики проф. В. Д. Смирнов. На кафедре с 1894 г. преподавал основоположник тюркского языкознания П. М. Мелиоранский. До ликвидации Факультета восточных языков в 1919 г. на кафедре турецко-татарской словесности работали также крупные тюркологи проф. А. Н. Самойлович (с 1907 г.) и проф. П. А. Фалёв (с 1915 г.). На возрожденном в 1944 г. Восточном факультете кафедру тюркской филологии последовательно возглавляли: в 1944-1947 гг. — чл.-корр. АН СССР проф.

Н. К. Дмитриев, в 1947-1949 гг. — проф. С. Е. Малов, в 1949-1972 гг. — акад. А. Н. Кононов, в 1972-1988 гг. — проф. С. Н. Иванов, в 1988-2013 гг. — доктор филологических наук, профессор Виктор Григорьевич Гузев. В настоящее время обязанности заведующего кафедрой исполняет к.ф.н., доцент Н.Н.Телицин.

Названия кафедры:

- 1835-1855 гг. — кафедра турецкого языка;

- 1855-1863 гг. — кафедра турецко-татарского языка;

- 1863-1919 гг. — кафедра турецко-татарской словесности;

- С 1944 г. — кафедра тюркской филологии.

В настоящее время кафедра тюркской филологии Восточного факультета СПбГУ является признанным центром тюркологических исследований и подготовки тюркологов в России, СНГ и Европе. За период учебы выпускники кафедры овладевают всем комплексом теоретических знаний и практических навыков в области турецкого языка, османского языка, древнетюркских языков, истории турецкой и среднеазиатской тюркской литературы, истории Турции. Со времен основателя российской османистики В. Д. Смирнова кафедра сохраняет уникальные традиции преподавания османских арабографичных текстов, используя собственные учебные пособия. Для студентов последних курсов бакалавриата и магистратуры введено преподавание ряда дополнительных тюркских языков (в частности, современного узбекского и азербайджанского), арабского и персидского языков.

Успешно развиваются международные связи кафедры. К преподаванию на кафедре регулярно привлекаются носители турецкого языка, граждане Турции, получившие образование в различных университетах этой страны. В частности, в 1997-2004 гг. на кафедре в должности доцента и старшего преподавателя работали супруги Озлем и Фехми Йылмаз, сотрудники Мраморноморского университета (г. Стамбул). Деятельность турецких преподавателей способствует совершенствованию знания современного турецкого языка как студентами и аспирантами, так и преподавателями кафедры тюркской филологии и других кафедр Факультета.

В настоящее время кафедра поддерживает и развивает активные научные и творческие связи с Мраморноморским университетом (Marmara Üniversitesi) и другими учебно-научными учреждениями Стамбула. На кафедре постоянно проходят стажировку специалисты из других учебных заведений и научно-исследовательских учреждений России, ближнего и дальнего зарубежья; в 2006-2008 гг. проходили обучение трое магистрантов — граждан Турции. Студенты кафедры тюркской филологии ежегодно проходят летнюю практику в стране изучаемого языка, в частности, в Центре изучения турецкого языка при Анкарском университете (TÖMER).

На кафедре тюркской филологии ведется постоянная работа по подготовке специалистов высшей квалификации. С конца 1990-х гг. число аспирантов и соискателей по кафедре ежегодно составляет 3-5 человек. За последние 10 лет на кафедре тюркской филологии было подготовлено и защищено пять кандидатских диссертаций.

Наиболее одаренные и успевающие студенты кафедры принимают участие в работе объединенного Студенческого научного общества Восточного факультета, выступают на его заседаниях и научных заседаниях кафедры с докладами и сообщениями на тюркологические темы. Авторы лучших докладов по рекомендации кафедры выступают на ежегодных конференциях молодых ученых Факультета и командируются на конференции других родственных вузов. Наиболее интересные студенческие работы печатаются в научных сборниках Восточного факультета.

Нынешний состав кафедры тюркской филологии включает семь штатных сотрудников: доктора филологических наук, профессора В. Г. Гузева; кандидатов филологических наук, доцентов А. В. Образцова, А. И. Пылева, Н. Н. Телицина; кандидатов филологических наук, старших преподавателей М. Э. Дубровину (Губайдуллину) и А. С. Сулейманову; старшего преподавателя Л. М. Ульмезову. Кроме того, различные курсы студентам кафедры преподают кандидат исторических наук, доцент С. Г. Кляшторный, кандидат исторических наук, доцент К. А. Жуков и др. кафедра обеспечивает проведение занятий по турецкому языку также для студентов других подразделений Университета: кафедры истории стран Ближнего Востока, кафедры Центральной Азии и Кавказа, кафедры общего языкознания Филологического факультета и др.

Старший лаборант (секретарь) кафедры в настоящее время — выпускница кафедры истории стран Ближнего Востока А. В. Жевелева.

Хроника текущей научной жизни кафедры тюркской филологии

Силами сотрудников кафедры тюркской филологии ежегодно организуются научные конференции. В частности, в конце октября каждого года проходят анаучные чтения, посвященные памяти академика А. Н. Кононова (Кононовские чтения), а в апреле-мае — чтения, посвященные памяти профессора С. Н. Иванова.

В 2006 году сотрудниками кафедрой тюркской филологии совместно с Отделом литератур стран Азии и Африки Библиотеки Российской Академии наук (ОЛСАА БАН) была организована работа секции «Россия и тюркский мир» международной научной конференции «Востоковедение и африканистика в университетах Санкт-Петербурга, России, Европы. Актуальные проблемы и перспективы». Конференция проводилась в рамках научных мероприятий, посвященных 150-летию Восточного факультета СПбГУ и 290-летию Библиотеки РАН.

Автор материала: доц. А. И. Пылев.

Кафедра теории общественного развития стран Азии и Африки

Программы:

- История стран Азии и Африки (магистратура, аспирантура)

- Политика и международные отношения стран Азии и Африки (магистратура)

- Экономика и международные экономические отношения стран Азии и Африки (магистратура)

- Современный Китай: экономика, политика, общество.

Кафедра теории общественного развития стран Азии и Африки – одна из самых молодых на Восточном факультете. Она была организована в соответствии с приказом ректора СПбГУ 7 апреля 2006 года. И.о. заведующего кафедрой является доктор исторических наук Н. А. Самойлов.

Целью создания кафедры было объединение усилий востоковедов различного профиля в деле подготовки кадров по целому ряду новых направлений, требующих теоретического осмысления процессов общественного развития стран Азии и Африки. На кафедре работают востоковеды различного профиля: арабисты, африканисты, китаеведы, японоведы, специализирующиеся в сфере экономики, политики, истории, международных отношений, социологии, религиоведения.

Создание кафедры было вызвано современными требованиями развития востоковедения и потребностями подготовки востоковедных кадров по новым программам. Понимание основных процессов развития восточных обществ невозможно без углубленного изучения исторических корней этих явлений, без тщательного и квалифицированного анализа этнических, религиозных и в широком смысле культурных традиций, без хорошего знания восточных языков и этнопсихологических особенностей населения азиатско-африканских стран.

Кафедра, прежде всего, сосредотачивает свое внимание на подготовке студентов в магистратуре. В процессе обучения на данной кафедре страноведческая и языковая подготовка студентов-восточников, полученная ими в бакалавриате, укрепляется фундаментальными теоретическими знаниями как накопленными классическим востоковедением, так и сформулированными в современных концепциях общественного развития стран Азии и Африки.

Сегодня наиболее актуальным становится системный подход к изучению восточных обществ, включающий в себя всю совокупность знаний о странах и народах, их населяющих, основанный на осмыслении этнических, культурных, религиозных, социальных, политических и экономических особенностей конкретного социума. Применение подобного подхода стало неотъемлемой частью большинства курсов, читаемых преподавателями данной кафедры

Кафедра истории стран Дальнего Востока

На кафедре истории стран Дальнего Востока преподаются следующие программы и курсы:

- История Вьетнама (Бакалавриат)

- История Индии (Бакалавриат)

- История Китая (Бакалавриат)

- История Китая (Тибет) (Бакалавриат)

- История Кореи (Бакалавриат)

- Культуры Восточной Азии (Магистратура)

- Религии Восточной Азии (Магистратура)

- История Восточной Азии (Магистратура, Аспирантура)

- Изучение истории Азии: методы и подходы

- Новая и новейшая история Азии и Африки

- Западная историография цивилизаций Восточной Азии: основные понятия

- История идеологических течений в странах Азии

- Буддизм

- Средневековая история Юго-Восточной Азии

- Новая история Юго-Восточной Азии

- История и география Средней Азии

- Китай и кочевники Средней Азии в древней и средневековой истории

- Древняя и средневековая история Китая

- Основные аспекты протеста низших слоёв населения в древнем и средневековом Китае

- Источники по древней и средневековой истории Китая

- Источники по истории Китая (позднее средневековье — новое время)

- Вопросы китайской истории XVII–XVIII веков

- Секретные общества в Китае XVIII — начала XX веков

- Новая и новейшая история Китая

- История социальной мысли Китая в новое время

- География Китая

- Этнография Китая

- Международные отношения и внешняя политика Китая

- Экономическая система КНР

- Политическая система КНР

- Россия и Китай: развитие взаимного восприятия и стереотипы

- Традиции исторического развития и модернизация (на примере Индокитая)

- Источники по истории Вьетнама

- История Вьетнама

- Религиозная и политическая ситуация в Южном Вьетнаме

- Политическая история современного Вьетнама

- Политическая и экономическая система современного Вьетнама

- История Камбоджи

- История, география и этнография Таиланда

- История российско-сиамских отношений

- Политическая и экономическая система современного Таиланда

- История и география Индии

- Источники по истории Индии

- Политическая и экономическая система современной Индии

- История, география и этнография Кореи

- Политическая и экономическая система современной Кореи

На кафедре ведется подготовка по следующим специализациям: история Китая, история Индии, история Кореи, история Вьетнама, история Вьетнама и Китая, история Малайзии и Индонезии. Помимо основных дисциплин, предусмотренных учебным планом исторических кафедр, студентам предлагаются следующие спецкурсы и спецсеминары: Общее и особенное в историческом развитии древнего и средневекового Китая, Тайные общества в Китае в новое время, Традиции и новации в китайской народной утопии в новое время, особенности развития основных регионов КНР, Проблема культурного наследия в современном Китае, Древнекитайская мифология, Повседневная жизнь Кореи XVI–XIX вв., Политическая история КНДР; История Делийского султаната, Мусульманские течения в общественной мысли Индии во второй половине XIX в.; История Маньчжурии в XII–XIX вв., Система управления конфликтом в Южном Вьетнаме в сер. ХХ в.

Кафедра истории стран Дальнего Востока организована в 1949 г. Историки-востоковеды Г. В. Ефимов, Л. А. Березный, Е. Я. Люстерник, Д. И. Гольдберг, Н. В. Кюнер и Л. В. Зенина восстановили традицию преподавания истории стран Дальнего Востока, основанную еще в XIX веке В. П. Васильевым и С. М. Георгиевским.

В 1950-1960-е годы главным направлением работы кафедры было изучение национально-освободительных движений и международных отношений на Дальнем Востоке (Г. В. Ефимов), новейшей истории и историографии истории Китая (Л. А. Березный), древней и средневековой истории Китая (Г. Я. Смолин), традиционной китайской историографии (Б. Г. Доронин), истории китайских тайных обществ и сект (Б. М. Новиков); новой и новейшей истории Японии (Д. И. Гольдберг, Л. В. Зенина); проблеме колониализма и национально-освободительного движения в Индии (Ю. В. Петченко), российско-индийским отношениям (Е. Я. Люстерник). В 60-е годы были открыты новые отделения, в том числе истории Таиланда и Бирмы (Б. Н. Мельниченко), Индонезии (П. М. Мовчанюк) и Филиппин (Б. Г. Доронин). В 70-80-е годы научно-исследовательский интерес кафедры также обратился к общественной мысли Китая (В. Ф. Гусаров, Н. А. Самойлов), религиозно-политической истории Вьетнама (В. Н. Колотов).

В последние годы на кафедре появились специалисты по истории Кореи (С. О. Курбанов), истории Вьетнама и Камбоджи (В. Н. Колотов), истории Малайзии и Индонезии (Г. Т. Тюнь). С 1991 года кафедра исследует отношения России со странами Восточной, Центральной и Юго-Восточной Азии, в том числе деятельность Российских Православных Миссий в этих регионах. Кафедра поддерживает научные связи с университетами и научно-исследовательскими институтами Европы, Америки и Дальнего Востока и стран ЮВА.

Ответственный за содержание: библиотека

Ответственный за содержание:

Директор Научной библиотеки СПбГУ им. М. Горького М. Э. Карпова.

Предложения по внесению изменений можно направлять на адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Языки и культуры Западной Африки (язык бамана)

Языки и культура Западной Африки

Изучение языков манде началось в XIX в.; с тех пор западные и юго-западные языки достаточно хорошо изучены, особенно языки манден и некоторые юго-западные — те из языков манде, которые распространены как языки межнационального общения, такие как манинка, бамана, бамбара, дьюла (эти языки представляют собой диалектный континуум и распространены в Мали, Буркина-Фасо, Сенегале) или менде (основной язык Сьерра-Леоне).

На отделении преподаются языки народов манден, или мандинго.

Два основных предмета — языки бамана (бамбара) и манинка (малинке). Бамана — крупнейший язык Республики Мали, манинка — один из основных языков Республики Гвинея.

Языки манден представляют собой один из крупнейших языковых континуумов в Африке. Человек, который говорит на манден, имеет средство для общения на территории почти всей Западной Африки.

Ведущие преподаватели

- О. Ю. Завьялова, кандидат филологических наук, доцент. Научные интересы: африканская устная традиция, фольклористика, этнопсихология. Иностранные языки: бамана, манинка, английский, французский.

- А. В. Давыдов, кандидат филологических наук, доцент. Научные интересы: языки манден, диалектология манден, письменная традиция нко, Ислам в Африке. Иностранные языки: бамана, манинка, английский, французский, арабский.

- В. Ф. Выдрин, доктор филологических наук, профессор. Научные интересы: языки манде, полевая лингвистика, лексикография. Иностранные языки: бамана, манинка, английский, французский, арабский.

- А. Ю. Желтов, доктор филологических наук, профессор. Научные интересы: языки манде, языки банту, языки адамауа, лингвистическая типология. Иностранные языки: английский, французский, суахили.

Основные курсы, читаемые по данной специальности:

- Устная традиция народов Африки

- История Африки

- Религии стран Африки

- Социально-политическая система и экономика стран Африки

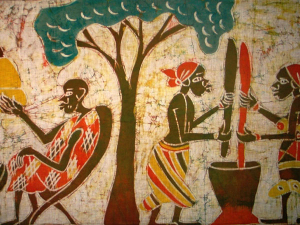

- Искусство народов Африки

- Традиционная культура народов Африки

- География Африки

- Африканские языки и общее языкознание

- История африканской литературы

- Социальная антропология

- Политическая антропология

Изучаемые языки

- Язык бамана

- Язык манинка, письменность (НКО)

- Арабский язык

- Английский язык

- Французский язык

Манден

Манден (от названия исторической области Манден, или Манин, между современными городами Сигири в Гвинее, Кита и Сиби в Мали — группа народов в Западной Африке (Гамбии, Гвинее, Мали, Кот-д'Ивуар,Сенегале, Гвинее-Бисау, Буркина Фасо, Сьерра-Леоне, Либерии): малинке, мандинка, бамбара, дьула, хасонке и др. Численность около 8,5 млн человек. Говорят на языках подгруппы манде. Верующие — в основном мусульмане-сунниты, часть сохраняет традиционные верования (особенно бамбара).

Языки манден являются частью более крупной языковой общности — семьи манде. Языковая семья манде входит в нигеро-конголезскую макросемью и насчитывает от 60 до 70 языков. Эти языки распространены на территории Западной Африки от Нигерии до Сенегала и Либерии. Некоторые из языков манде до сих пор описаны недостаточно.

Наши выпускники

Знания, полученные на кафедре, дают возможность выпускниками работать в сфере маркетинга и рекламы. Практически все выпускники находят престижную работу по специальности.

Выпускники кафедры работают в СПбГУ, Кунсткамере, в Институте восточных языков и цивилизаций (INALCO) в Париже, Французском Национальном Центре научных исследований (CNRS), в лаборатории языков и литератур Черной Африки (LLACAN). Многие работают в странах Африки: в представительстве Газпрома в Нигерии, работниками МИДа, в культурных центрах, туристическом бизнеса.

Японская филология

О кафедре

В 1898 году на Восточном факультете была создана кафедра японской филологии. Такие известные востоковеды как Н. И. Конрад, Е. Д. Поливанов, Н. А. Невский не только основали национальную школу японистики и преподавали на факультете, но также внесли весомый вклад в развитие мирового японоведения. В советские времена на кафедре преподавали блестящие ученые — О. П. Петрова, Е. М. Колпакчи, А. А. Холодович, Е. М. Пинус, А. А. Бабинцев, Д. П. Бугаева, Г. Н. Максимова, В. Н. Горегляд. Их труды остаются актуальными и по сей день. С 2005 г. по 2014 г. кафедрой заведовал известный лингвист, японовед В. В. Рыбин, автор многих работ по фонетике японского языка. С 2008 г. кафедра Японской филологии была преобразована в кафедру Японоведения, и к ней присоединились преподаватели японского отделения кафедры Истории стран Дальнего Востока. Сегодня студенты кафедры изучают современный и классический японский язык, а также литературу и культуру Японии.

Ведущие преподаватели по профилю «Японская филология»

- Аракава Ёсико, канд. филол. наук, доцент. Сфера научных интересов: лексикология японского и русского языков, перевод с русского языка на японский, страноведение Японии и России, актуальные проблемы методики преподавания японского языка и литературы. Читаемые учебные курсы: разговорный японский язык.

- Ибрахим И. С., канд. филол. наук, доцент. Сфера научных интересов: вопросы интонации в японском языке, просодические средства выражения эмотивных значений, язык и гендер, язык СМИ, теория и практика устного последовательного и синхронного перевода. Читаемые учебные курсы: японская пресса; перевод с русского на японский; научный текст; теоретическая грамматика японского языка; фонологическая система японского языка; языковая ситуация в современной Японии.

- Хронопуло Л. Ю., канд. филол. наук, доцент. Сфера научных интересов: теоретическая грамматика японского языка, грамматика модальности; история и теория современной японской литературы; вопросы перевода. Читаемые учебные курсы: японский художественный текст; эпистолярный текст; литература Японии; литература женского потока; грамматика модальности.

- Исса Надия Хассан, ст. преподаватель. Сфера научных интересов: актуальные проблемы методики преподавания японского языка, вопросы японской письменности, история и атрибуция японских мечей. ведет занятия по японскому языку как второму восточному для групп китаистов. Читаемые учебные курсы: японская письменность.

Перечень изучаемых языков, читаемых по данной специальности

- Основной восточный язык: японский (1–4 курсы бакалавриата).

- На 3-м курсе изучается также старый японский язык.

- Основной европейский язык: английский язык.

- Второй восточный язык: китайский.

Основные курсы

- японский учебный текст;

- японская письменность;

- японский разговорный язык;

- фонетика японского языка;

- японская пресса;

- перевод с русского языка

- на японский;

- японский научный текст;

- теоретическая грамматика

- японского языка;

- японский художественный текст;

- литература Японии;

- грамматика модальности.

Стажировки

Студенты участвуют в программах межвузовского обмена; успешно прошедшие конкурс студенты направляются в японские университеты (преимущественно университеты городов Токио и Осака) на стажировку. Конкурс проводится два раза в год. Также возможно участие в обмене по линии Министерства образования РФ, в рамках международных программ академической мобильности. Кроме того, студенты могут участвовать в конкурсах Министерства образования Японии; победители конкурса отправляются в вузы Японии для прохождения стажировки за счет японского правительства.

Выпускники кафедры работают в сфере международных отношений; устными и письменными переводчиками; переводчиками художественной литературы; гидами-переводчиками; преподавателями в вузах; научными сотрудниками в НИИ; занимают должности в японских компаниях и фирмах, а также в их представительствах в России и за рубежом.

О стране

Япония — островное государство, что серьезным образом повлияло на сохранение и даже консервацию самобытных черт ее культуры. В то же время, Япония первой из стран Восточной Азии вступила в фазу модернизации. Для Японии характерен религиозный синкретизм: к VII–VIII вв. относится становление синто (дословно: «Путь богов») в качестве национальной и государственной религии; кроме того, из Китая в эту страну проникли буддизм и конфуцианство, из Европы — христианство. Китайские иероглифы в Японию привезли в V в. буддийские монахи из корейского королевства Пэкче. До сих пор японцы используют их при письме наряду с собственной изобретенной позднее на основе иероглифов азбукой двух видов (хирагана и катакана).

Наши выпускники

В 1966 г. кафедру японской филологии окончил К. О. Саркисов. Окончив аспирантуру в Москве, защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук (1974). С 1969 г. был принят в штат научных сотрудников Института Востоковедения Академии Наук СССР, где прошел путь до заместителя директора института. Работал и в штате Посольства СССР в Японии, был председателем Ассоциации японоведов России. В последние годы является профессором японского университета Яманаси-гакуин, где преподает историю Японии, ведет курсы по российско-японским отношениям. В 1975 г. опубликовал монографию «Япония и Организация Объединенных Наций».

В конце 1970-х гг. кафедру окончила И. В. Мельникова, в 1983 г. защитившая диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Стажировалась в Японии по линии Японского Фонда. В 1994 г. опубликовала перевод, предисловие и комментарии одного из литературных памятников Японии первой половины XIX века «Тамэнага Сюнсуй. Сливовый календарь любви». (СПб., 1994, «Петербургское востоковедение», а в 1999 г. — памятник дневниковой литературы Японии XI века «Сарасина Никки. Одинокая луна в Сарасина» (СПб., «Гиперион»). В 2003 г. приняла участие в X Международной конференции Ассоциации японоведов европейских стран в Варшаве (Польша). В настоящее время в должности профессора преподает русский язык в одном из известнейших университетов Японии — университете Досися в г. Киото.

В середине 1980-х гг. кафедру окончила М. В. Торопыгина. В 1988 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук. В 1994 г. в переводе на русский язык с предисловием и комментариями М. В. Торопыгиной вышла книга «Гэндзи-обезьяна: японские рассказы XIV–XVI вв. — отоги-дзоси». В 2001 г. М. В. Торопыгина опубликовала составленный ею первый том «Хрестоматии по истории японской литературы», снабдив его краткими грамматическими и историко-литературными пояснениями. В 2003 г. М. В. Торопыгина опубликовала еще один перевод с предисловием — в данном случае, романа XII века «Торикаэбая-моногатари, или Путаница».

Китайская филология

О кафедре

Кафедра китайской филологии — крупнейшая и одна из старейших на Восточном факультете. Преподавание китайского языка началось здесь с 1855 года. За полтора века кафедра прошла долгий и плодотворный путь развития, круг преподаваемых языков постоянно расширялся. Создание кафедры и первой научной школы отечественного китаеведения неразрывно связано с именем академика В. П. Васильева (1818–1900). Во второй половине XIX и начале XX века на кафедре работали такие известные китаеведы, как Д. А. Пещуров (1833–1913), С. М. Георгиевский (1851–1893), А. О. Ивановский (1863–1903), П. С. Попов (1842–1913). В 1910–1940 гг. изучение и преподавание китайской филологии было возведено на новую высоту академиком В. М. Алексеевым (1881–1951) и его учениками Ю. К. Щуцким (1897–1938), Б. А. Васильевым (1899–1937), А. А. Драгуновым (1900–1955), А. А. Штукиным (1904–1953), К. И. Разумовским (1905–1942). Долгие годы на кафедре преподавали крупнейшие знатоки Китая Г. Ф. Смыкалов (1877–1955), Б. И. Панкратов (1892–1979), В. В. Петров (1929–1987), Е. А. Серебряков (1928–2013), Н. А. Спешнев (1957–2011), Т. Н. Никитина (1929—2015). С 1950 года на кафедре преподает С. Е. Яхонтов.

В связи с постоянно растущим тесным сотрудничеством между Россией и Китаем и популярностью изучения языка и культуры КНР в последние несколько десятилетий штат преподавателей кафедры постоянно расширяется за счет привлечения молодых и перспективных исследователей.

Преподаватели кафедры постоянно повышают уровень квалификации, публикуют авторские монографии по актуальным проблемам востоковедения, а также учебные пособия по всему спектру учебных дисциплин в рамках китайской филологии.

Преимущества обучения

- фундаментальная языковая и страноведческая подготовка;

- личностно ориентированное обучение студентов в малых группах по 8–10 человек;

- годовые языковые стажировки в ведущих вузах Китая (Пекинский университет, Нанькайский ун-т, Фуданьский университет, Столичный педуниверситет и др.);

- ранняя специализация студентов;

- широкий перечень дисциплин, охватывающих различные грани востоковедных знаний;

- высокий научный и педагогический потенциал профессорско-преподавательского состава в области китайского языка, литературы и культуры, переводоведения;

- уникальные авторские учебно-методические разработки.

Основательная гуманитарная подготовка позволяет выпускникам продолжить обучение в магистратуре СПбГУ на специальности, связанные не только с востоковедением, но и с менеджментом, экономикой, журналистикой и др., либо поступать на магистерские программы других ведущих вузов, в том числе российских, китайских, а также западных университетов.

Ежегодно студенты отделения китайской филологии принимают участие и занимают призовые места на всемирном и всероссийском студенческом конкурсе «Мост китайского языка».

Основные и специальные учебные курсы

На протяжении всего курса обучения студенты осваивают различные аспекты практического курса китайского языка:

- иероглифику,

- фонетику,

- практическую грамматику,

- разговорный язык,

- учебные, общественно-политические, научные, художественные тексты,

- деловой китайский язык.

Основные читаемые курсы:

- введение в специальность,

- история Китая,

- география Китая,

- этнография Китая,

- древняя и средневековая литература Китая,

- современная китайская литература,

- теоретическая и историческая грамматика китайского языка,

- древнекитайский язык (вэньянь).

Спецкурсы:

- словари и справочники в китаеведении,

- три учения и культура Китая,

- китайский традиционный театр,

- классическая драма Китая,

- китайская бытовая эпиграфика,

- китайская лексикология,

- практика политических и экономических переговоров на китайском языке,

- этнопсихология китайцев,

- история китайского языка.

Изучаемые языки

- современный китайский язык (путунхуа) в различных аспектах (см. основные читаемые курсы и спецкурсы);

- древнекитайскии язык (вэньянь);

- английский язык;

- французский, немецкий (факультативно).

Существует возможность изучения дополнительных языков Азии и Африки на курсах восточных языков СПбГУ.

Ведущие преподаватели

- А. Г. Сторожук, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой китайской филологии СПбГУ, председатель Санкт-Петербургского общества российско-китайской дружбы и Союза китаеведов Санкт-Петербурга,член Европейской ассоциации китаеведения. Специалист в области истории традиционной китайской литературы и культуры, китайских верований, китайской письменности, методики преподавания современного и классического китайского языка. Переводчик классической китайской поэзии и прозы. Автор десяти монографий и более чем 70 научных работ.

- Н. Н. Власова, ст. преподаватель, специалист в области фонетики китайского языка, переводоведения, методики преподавания китайского языка, автор онлайн-курсов китайского языка, переводчик китайской литературы.

- Е. Ю. Занина, ассистент, специалист в области истории и грамматики китайского языка.

- Е. Н. Колпачкова, канд. филол. наук., доцент. Специалист в области лингвистики, грамматики китайского языка, перевода юридических документов, теории и практики экономических переговоров, переводчик китайской литературы.

- Т. И. Корнильева, ассистент, специалист в области культуры и религии Китая, преподавания древнего и современного китайского языка.

- А. В. Лебедева, ст. преподаватель, специалист в области фонетики и разговорного китайского языка, устного перевода.

- Д. И. Маяцкий, канд. филол. наук, доцент. Специалист в области древнекитайского языка, классической китайской литературы и традиционного театра, исследователь и систематизатор коллекций рукописного и ксилографического фондов Восточного отдела университетской библиотеки. Переводчик китайской литературы.

- Е. И. Митькина, ст. преподаватель, специалист в области китайской поэзии эпохи Цин, китайского кино, преподавания современного китайского языка, переводчик китайской литературы.

- А. А. Родионов, канд. филол. наук, доцент, первый заместитель декана Восточного факультета, заместитель председателя Санкт-Петербургского общества российско-китайской дружбы, член правления Европейской ассоциации китаеведения. Специалист в области китайской литературы XX века, практики ведения и перевода переговоров на китайском языке, переводчик китайской литературы.

- О. П. Родионова, канд. филол. наук, доцент. Специалист в области истории китайской литературы ХХ века и детской литературы Китая, переводчик китайской литературы.

- Н. А. Сомкина, канд. истор. наук, доцент. Специалист в области зооморфной символики Китая, преподавания современного китайского языка, переводчик китайской литературы.

- Лю Лимэй, специалист-филолог, выпускница одного из крупнейших и известнейших китайских университетов — Цинхуа, преподаватель современного разговорного языка. Регулярно участвует в подготовке и выпуске различных учебных материалов и курсов китайского языка, уже получивших широкое общественное признание.

- Цяо Пэн, выпускник Тяньцзиньского педагогического института, имеет квалификацию профессионального актера-чтеца, бывший диктор телевидения города Тяньцзиня. Специалист по китайской поэзии и декламации, участвовал в создании специальных программ и фильмов на китайском языке по истории и достопримечательностям Санкт-Петербурга, озвучивал и снимался в популярных учебных фильмах по различным аспектам китайского языка.

Перспективы профессиональной карьеры

Фундаментальное востоковедное образование позволяет выпускникам кафедры успешно реализовать себя в разных сферах. Они работают в дипломатических представительствах, правительственных и государственных органах, строят карьеру в крупных международных корпорациях и филиалах китайских и российских компаний по всему миру, в сфере бизнеса, туризма и СМИ. Выпускники кафедры востребованы в качестве профессиональных переводчиков в России и за рубежом, заняты научно-исследовательской и преподавательской деятельностью.

Знаменитые выпускники отделения «Китайская филология»

- Л. Н. Меньшиков (1926–2005), выпускник 1952 г., доктор филол. наук, профессор, гл. н. сотрудник СПбФ Института востоковедения РАН, крупнейший специалист по дуньхуановедению и классической литературе Китая, выдающийся переводчик китайской литературы

- Б. Л. Рифтин (1932–2012), выпускник 1955 г., доктор филол. наук, академик РАН, заведующий отделом литератур Азии и Африки ИМЛИ РАН, автор фундаментальных работ по китайскому фольклору и классическому роману.

- М. Е. Кравцова, выпускница 1975 г., доктор филол. наук, профессор СПбГУ, один из ведущих специалистов в области литературы, искусства и культуры Китая, переводчик китайской поэзии.

- Е. А. Торчинов (1956–2003), выпускник 1979 г., д. филос. н., профессор СПбГУ, выдающийся буддолог и даолог, переводчик религиозных текстов.

- И. А. Алимов, выпускник 1986 г., доктор историч. наук, заведующий отделом Восточной Азии МАЭ РАН, известный специалист по традиционной китайской культуре и литературе, писатель и переводчик.

- Е. Ю. Томихин, выпускник 1989 г., российский дипломат, посол по особым поручениям МИД РФ.

История Центральной Азии

О регионе

В самом сердце гигантского евразийского континента лежит обширный, охватывающий территорию нескольких стран, регион — Центральная Азия. В более расширенном понимании его называют также Центральной Евразией, а в более узком — Средней Азией или Туркестаном. Этот регион включает в себя зоны ковыльных степей, соленых полупустынь, барханных пустынь и высоких гор, поднимающихся до самой «Крыши Мира». Почти все реки в Центральной Азии не доходят до океана и либо заканчиваются в озерах, либо иссякают в песках. Летом здесь жарко и сухо, зимой морозно и ветрено — царит резко континентальный климат. Городская и оседло-земледельческая жизнь издревле тяготеет к оазисам, предгорьям и межгорным долинам, а на безбрежных просторах степей и пустынь еще сто лет назад, как и тысячу, и две, и три тысячи лет назад, не мог жить никто, кроме их хозяев — кочевников-скотоводов (сначала иранцев, а впоследствии тюрков).

История этого региона очень богата событиями и уходит корнями в глубокую древность. Расположение между тремя древними цивилизациями — переднеазиатской, индийской и китайской — с давних пор определяло транзитный характер Центральной Азии: именно через ее территорию, по ее караванным тропам, фигурально определяемым как Великий Шелковый путь, шел между древними культурными центрами обмен товарами, идеями, изобретениями, формами искусства. Но это не мешало и собственному развитию: в оазисах Южной Туркмении еще во втором тысячелетии до нашей эры, а в зоне Среднеазиатского Междуречья, образованного великими реками Амударьей и Сырдарьей, в начале первого тысячелетия до нашей эры возникли города и появилась городская жизнь. Земледелие, ремесло и торговля процветали в Маргиане, Хорезме, Согде, Бактрии, Фергане и других областях. Постоянным был на протяжении тысячелетий и плодотворный оседло-кочевой диалог — диалог Ирана и Турана. О древней эпохе Центральной Азии мы знаем из древнеиранских, античных и китайских письменных источников, а также из данных археологии, эпиграфики, нумизматики и других вспомогательных исторических дисциплин.

В начале Новой Эры началась эпоха Великого Переселения Народов, и иранский культурный ландшафт стал постепенно, хотя и не повсеместно, вытесняться тюркским: волны тюркских кочевников, век за веком прибывавшие из глубин континента, привели к тому, что центральноазиатская степь получила к рубежу I и II тысячелетий имя Кипчакской (Дашт-и Кипчак, по имени одного из тюркских племен), т. е. Поля Половецкого русских источников. Тогда же возникло и название Туркестан в значении «страна обитания тюрков»; с течением времени оно распространилось почти на весь регион. Так называли Центральную Азию арабы и персы после того, как она была включена в состав мусульманской империи — Халифата — и начался процесс ее исламизации. Свое название дали мусульмане и Среднеазиатскому Междуречью, назвав его Заречьем — Мавараннахр. Средневековая история Мавараннахра хорошо известна благодаря изобилию письменных источников на восточных языках, главным образом на персидском.

В Раннем Средневековье древние культурные центры региона — Хорезм, Согд, Балх (Бактрия), Мерв (Маргиана) — обрели второе дыхание, стали не только центрами оседло-земледельческой и торговой жизни, но и центрами исламской религии, культуры и искусства. С этим регионом, в эпоху существования Государства Саманидов (X в.) связан подъем иранской культуры и начало классического периода персидской литературы. На особое место выдвинулись к этому времени главные города Согда, Бухара и Самарканд, став на целую тысячу лет стольными городами Мавараннахра. Храня многочисленные архитектурные шедевры, эти древние города являются сегодня притягательными пунктами для туристов разных стран.

В XIII в. и Мавараннахр, и Дашт-и Кипчак вошли в состав величайшей в истории человечества континентальной империи — Великого Монгольского Улуса, а после ее распада — в разные монгольские и тюркские государства, бывшие наследниками империи Чингисхана. Завершилась же монгольская эпоха возникновением в Центральной Азии, со столицей в Самарканде, могущественной империи Тамерлана (эмира Тимура), прославленного завоевателя и государственного деятеля, имя которого известно каждому школьнику.

Позднесредневековый период истории Центральной Азии, начавшийся в XVI в., характеризуется постепенным экономическим и культурным упадком региона. Это было связано с утратой того транзитного статуса, который на протяжении не только веков, но и тысячелетий поддерживал огонь в этом очаге. После открытия морского пути в Индию и Великий Шелковый путь, и внутриконтинентальная караванная торговля перестали играть важную роль. Центральноазиатские государства (Бухарское ханство/Бухарский эмират, Хивинское ханство, Кокандское ханство), погрязнув в междоусобных войнах, стали в буквальном смысле мельчать, порой «до размера арка (цитадели)», и отставать в военно-техническом отношении от ведущих держав мира. Это обусловило их поражение в борьбе с более сильным и могущественным противником и вхождение в состав Российской империи (Бухарского и Хивинского ханств — в качестве протекторатов) в XIX в., а затем и ее наследника — СССР.

В 1924 году советское правительство провело т.н. «национально-территориальное размежевание» Советского Туркестана/Средней Азии, в результате чего на политико-административной карте СССР появились новые республики — Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и Киргизия. По конституции 1936 года все они обрели статус союзной республики, что позволило им обрести полную государственную независимость после распада СССР в 1991 году. В 1990-х годах новые независимые государства региона предпочитают именовать его Центральной, а не Средней Азией.

История изучения региона

Интерес к Туркестану/Средней Азии в молодой русской востоковедной науке проявился в первой трети XIX в. Санкт-Петербург стал ведущим центром туркестанистики благодаря богатым коллекциям восточных рукописей и монет, собранным на нашем факультете — факультете восточных языков Санкт-Петербургского Императорского Университета, а также в Азиатском музее Академии наук (ныне — Институт восточных рукописей РАН). Среди пионеров изучения Средней Азии были такие выдающиеся ориенталисты, как Х. Д. Френ (1782–1851), П. Савельев (1814–1859), Б. Дорн (1805–1881), В. В. Григорьев (1816–1881) и В. Вельяминов-Зернов (1830–1904).

Во второй половине XIX. интерес к Средней Азии и Туркестану значительно возрос в связи с колониальной экспансией России и включением региона в состав империи. Расцвет этого направления отечественного востоковедения связан с именем академика В. В. Бартольда (1869–1930), чьи многочисленные труды, охватывающие почти все области центральноазиатских (среднеазиатских) исследований, сформировали петербургскую школу туркестанистики и являются доказательством ее неразрывной связи с иранистикой и тюркологией.

В советское время изучение Центральной Азии в нашем университете было практически прекращено. Основные учебные программы и курсы стали преподаваться в университетах союзных республик — Казахстана и Средней Азии, где возникли собственные востоковедные школы. Что касается петербургско-ленинградской научной школы, то в последние десятилетия существования СССР среднеазиатские исследования (часто достигавшие выдающихся результатов) были сосредоточены на археологии (В. Массон, А. Мандельштам, Б. Маршак, Евгений и Тамара Зеймаль), этнографии (Н. Кисляков, А. Розенфельд, В. Курылев) и лингвистике (В. Лившиц, И. Стеблин-Каменский), тогда как изучение средневековой, новой и новейшей истории считалось прерогативой национальных республик.

В условиях новой геополитической реальности, возникшей в связи с распадом СССР и появлением независимых государств в Центральной Азии и на Южном Кавказе, в России возникла потребность в подготовке высококвалифицированных экспертов по Центральной Азии и Кавказу. Поэтому в 1996 г. изучение Центральной Азии и Кавказа в Санкт-Петербургском университете было возобновлено. Процесс восстановления бартольдовских исследовательских и преподавательских методов, базирующихся на глубоком знании классических восточных языков и истории региона, происходит параллельно процессу изменений в историографии новых независимых государств Центральной Азии и Кавказа, где восстановлению и переоценке подвергаются национальные ценности, культуры и традиции.

О кафедре

В настоящее время на кафедре Центральной Азии и Кавказа, наряду с курсом всемирной истории и другими общими дисциплинами по специальности «историк-востоковед», читаются курсы по истории, географии, этнографии, культуре и литературе, религии, современному политическому и экономическому положению стран Центральной Азии. Основной упор делается на изучение истории, однако география и культурная антропология (этнография) рассматриваются как важные дисциплины, без которых понимание истории невозможно. Построение курсов основано на представлении о том, что Центральная Азия — это цельный регион с общей историей, причем тесно связанный с соседними цивилизациями (Передняя Азия, Россия, Китай).

Таким образом, кафедра предпочитает региональный подход рассмотрению отдельно взятых местных «историй». Следуя этому подходу, восходящему к идеям академика Бартольда о фундаментальной востоковедной подготовке историка-среднеазиатоведа, студенты отделения истории Центральной Азии изучают, прежде всего, классические языки мусульманского Востока, т. е. персидский, турецкий и арабский (в разных комбинациях, с обязательным изучением двух из этих языков), и получают широкие знания по истории региона. Под руководством преподавателей студенты знакомятся с важнейшими письменными источниками по истории Центральной Азии, Кавказа и Ирана и учатся читать и понимать средневековые восточные тексты. Кроме того, преподаватели Кафедры предлагают студентам разнообразные специальные курсы и семинары. В связи с повышенным интересом студентов к новейшей истории и современному положению в Центральной Азии введено изучение дополнительных восточных языков — таджикского и узбекского (в перспективе — казахского).

Преподаватели кафедры

Возглавляет центральноазиатское направление на кафедре ее бессменный заведующий, крупнейший специалист по средневековой истории региона, доктор исторических наук, профессор Турсун Икрамович Султанов. Профессор Султанов читает базовые (введение в специальность, древняя и средневековая история) и специальные курсы, проводит семинары по истории монгольских и тюркских государств средневековья, по книжной культуре народов Туркестана.

Кандидат исторических наук, доцент Заринэ Алиевна Джандосова читает базовые курсы по географии, новой и новейшей истории региона и специальные курсы по проблемам новой и новейшей истории, а также преподает персидский и таджикский языки.

Старший преподаватель Татьяна Владиславовна Моносова читает курсы по культуре и этнографии, а также литературе Центральной Азии, а также является ведущим преподавателем персидского языка.

Ассистент Екатерина Александровна Болашенкова (выпускница кафедры) читает специальные курсы и преподает персидский язык.

Преимущества обучения

Турецкий и узбекский языки студентам кафедры преподают преподаватели Кафедры тюркской филологии, арабский язык — преподаватели кафедры арабской филологии.

Сложность обучения такой комплексной специальности, как востоковедение, а также специфика изучения восточных языков обуславливают малое число студентов в учебных группах. Набор на отделение Центральной Азии (в группу из 5–7 человек) проводится обычно раз в два года. После четырех лет обучения в бакалавриате лучшие студенты поступают в кафедры магистратуры по избранным им направлениям.

За двадцать лет существования кафедры Центральной Азии и Кавказа (первый выпуск магистрантов — 2001 г.) центральноазиатское отделение окончило около 40 человек. Не менее 10 из них после этого остались в науке и защитили кандидатские диссертации. Выпускники Кафедры работали и продолжают работать в таких научных учреждениях Санкт-Петербурга, как Институт восточных рукописей, Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера), Государственный Эрмитаж и Восточный факультет СПбГУ.

Немало выпускников кафедры связали свою судьбу с т. н. практическим востоковедением, став переводчиками с персидского, турецкого или арабского языков, причем некоторые из них в настоящее время работают в странах изучаемых языков.

История Турции

Отделение «История Турции»

Преподавание истории Турции началось в Санкт-Петербурге более полутора веков назад. В 1863 г. на Факультете Восточных Языков (ныне Восточный факультет СПбГУ) была открыта кафедра истории Востока, на которой приступил к работе выдающийся русский тюрколог В. В. Григорьев (1816–1881) — ученик О. И. Сенковского (Барона Брамбеуса), крупный российский государственный деятель, друг Ф. М. Достоевского и Н. Я. Данилевского. Именно при декане ФВЯ В. В. Григорьеве (1873–1878) отечественное востоковедение перешло в свою зрелую классическую фазу. Во многом благодаря заслугам В. В. Григорьева по организации в Санкт-Петербурге III Международного съезда ориенталистов (1876 г.) Россия заявила о себе как о великой востоковедной державе. Среди учеников В. В. Григорьева, продолживших плодотворно работать на Восточном факультете, были такие видные ученые, как арабист В. Р. Розен, а также известный исследователь Средней Азии Н. И. Веселовский, основоположник отечественной османистики В. Д. Смирнов и мн. др. Связующим звеном между советской и дореволюционной тюркологией/туркологией стал академик В. В. Бартольд.

В советский период преподаванием и изучением истории Турции на кафедре истории стран Ближнего Востока занимались проф. А. Д. Новичев — автор многотомной «Истории Турции», проф. А. Д. Желтяков (заведующий кафедрой в 1977–1989 гг.), занимавшийся проблемами источниковедения и истории просвещения в Турции, а также проф. С. М. Иванов – известный специалист по экономической истории Турции. Усилиями этих ученых была создана ленинградская фундаментальная школа османистики и туркологии.

Ведущие преподаватели кафедры

На сегодняшний день на кафедре истории стран Ближнего Востока работают два специалиста по истории Османской империи и Республиканской Турции — доцент К. А. Жуков и старший преподаватель А. В. Жевелева.

- Константин Александрович Жуков, кандидат исторических наук, доцент, ведущий специалист кафедры по истории Османской империи и Республиканской Турции. Читает лекционные курсы: введение в специальность; история Турции (Древность, Средневековье, Новое и Новейшее время); география Турции; историография и источниковедение; социально-политическая система и экономика Турции; история идеологических учений Востока; Россия и Восток; спецкурс «Русско-турецкие отношения»; спецкурс «Повседневная жизнь османского города»; спецкурсы по исторической имагологии «Образ Османской Турции в России» и «Образ Республиканской Турции в России». Автор более 100 опубликованных научных работ на русском, английском, французском и турецком языках. Среди них — 2 монографии и несколько учебных пособий.

- Александра Владимировна Жевелева, кандидат исторических наук, старший преподаватель, ведущий специалист кафедры по истории Османской империи и Республиканской Турции. Читает лекционные курсы: география Турции; культура и этнография Турции; этапы экономического развития Турции в XX в.; развитие частного предпринимательства в Турции; искусство Турции; история Турции (Древность, Средневековье, Новое и Новейшее время); социально-политическая система и экономика Турции; внешняя политика стран Ближнего и Среднего Востока в XX в.; политические партии и партийные системы стран Ближнего и Среднего Востока в XX в. Автор более 10 опубликованных научных работ.

Изучаемые языки

Наряду с фундаментальной подготовкой по основному восточному (турецкому) языку студенты отделения истории Турции изучают также османский язык (официальный язык Османской империи) и арабский язык.

Основные курсы

- Введение в специальность («история Турции»)

- География Турции

- Культура и этнография Турции

- История Турции (Древность, Средневековье, Новое и Новейшее время)

- Повседневная жизнь османского города

- Этапы экономического развития Турции в XX в.

- Русско-турецкие отношения

- Образ Османской Турции в России

- Образ Республиканской Турции в России

- Социально-политическая система и экономика Турции

- Введение в исламоведение

- Коран

- Искусство Турции и др.

О регионе

Евразийский вектор развития современной России отнюдь не ограничивается формированием общего трансконтинентального экономического пространства. Поиск новой российской интегративной идеологии («национальной идеи») подразумевает, в частности, изучение культурно-исторического контекста взаимоотношений Русского и Тюркского миров. В то же время укрепление внешнеполитической доктрины «нео-османизма» в современной Турции придает изучению взаимодействия русско-православной и мусульманской цивилизации (в ее османском изводе) особую актуальность. Эта область научной деятельности имеет в настоящее время не только важнейшее научно-теоретическое, но и вполне осязаемое политическое значение. Отношения с Турцией для РФ имеют приоритетное значение по многим показателям. В экономическом плане Турция, входящая в число 20 наиболее развитых экономик мира, является для РФ партнером № 1 на Ближнем Востоке. В сфере внешней политики Турция, наряду с Ираном, на современном этапе является одним из главнейших партнеров РФ в области дипломатических и военных усилий по преодолению целого комплекса кризисных явлений на современном Ближнем Востоке.

Таким образом, подготовка кадров по направлению «История Турции» в СПбГУ диктуется обстоятельствами объективного порядка:

- богатые традиции петербургской школы османистики и туркологии;

- наличие в Санкт-Петербурге ценнейших собраний османских рукописей, научных фондов русской, турецкой и западной литературы, коллекций турецких монет, оружия, предметов османского искусства;

- активная предпринимательская деятельность турецких компаний в СПб;

- высокий уровень туристического обмена между Россией и Турцией;

- заявленное стремление обоих государств выйти на уровень «стратегического партнерства».