История Тибета (Китай)

История кафедры и отличительные особенности профиля

Кафедра монголоведения и тибетологии (до 2008 г. — кафедра монгольской филологии) является одной из старейших на Восточном факультете Санкт-Петербургского университета. История кафедры восходит еще к Казанскому университету, где в 1833 году была основана кафедра монгольского языка. Кафедра пользуется заслуженным авторитетом в России и за рубежом. Набор на профиль «История Тибета (Китай)» производится один раз в 7–8 лет, этот прием станет третьим по счету.

Ведущие преподаватели профиля

Успенский Владимир Леонидович — профессор, доктор исторических наук. Специалист в области письменных памятников на монгольском и тибетском языках, истории буддизма в Тибете, Монголии и Китае. Автор нескольких монографий (в том числе — каталога монгольских рукописей в собрании СПбГУ) и большого количества статей, опубликованных в России и за рубежом.

Попов Антон Владимирович — доцент, кандидат исторических наук. Специалист в области истории Монголии и Китая. Автор базовых курсов по истории и географии Центральной Азии.

Алексеев Кирилл Всеволодович — старший преподаватель. Специалист в области монгольской и тибетской средневековых литератур. Преподает историю тибетской литературы, текстологию.

Изучаемые языки

- Тибетский язык (основной) — преподается, прежде всего, классический язык (язык буддийской литературы). В последние годы на кафедре также стал активно преподаваться

- современный и разговорный тибетский язык.

- Китайский язык (дополнительный) — преподается со 2-го курса, прежде всего – современный китайский.

- Санскрит (дополнительный) — преподается на 4-м курсе, необходим для более глубокого понимания тибетских буддийских текстов.

Основные курсы, читаемые на данном профиле

- География Центральной Азии

- История Тибета (Китай)

- Культура и этнография Тибета (Китай)

- История тибетской литературы

- История буддизма (тибетский ареал)

- Буддизм: теория и практика (тибетский ареал)

- Правление монгольской династии в Китае

- Введение в маньчжуроведение

- Российские исследования Центральной Азии

- Буддийское искусство Центральной Азии (II–XX вв.)

Стажировки

Студенты кафедры выезжают на языковые и страноведческие стажировки в КНР, Индию, Непал, Монголию. В мае 2014 г. был подписан договор о сотрудничестве между СПбГУ и Китайским Центром тибетологических исследований.

О регионе

Тибетцы появились на исторической арене в первой половине VII в. Династия тибетских правителей ценпо просуществовала до середины IX в. За это время тибетцы создали свою систему письма (на основе одной из индийских письменностей), сделали буддизм своей официальной национальной религией, перевели (в основном с санскрита) обширный корпус буддийских священных текстов: канонические сборники на тибетском языке Кагьюр и Тенгьюр включают в себя не только религиозно-философские сочинения, но и сочинения по средневековым наукам (медицине, грамматике, поэтике, логике и эпистемологии, астрологии, ремеслам и искусствам).

После нескольких столетий «темного времени» в Тибете вновь начала укрепляться буддийская традиция, институциализировавшаяся в форме «новых школ» (Кадам (впоследствии Гелуг), Сакья, Кагью, Джонанг), противопоставляемых «старой школе» Ньингма. В XII-XIV вв. наибольшим политическим влиянием пользовалась школа Сакья, получившая поддержку влиятельных монгольских ханов, которые распространили свою власть на весь Китай, провозгласив династию Юань (1271-1368). Институт Далай-лам в Тибете сложился уже при династии Мин (1368-1644), но также при непосредственной поддержке монгольских правителей (сам титул включает в себя монгольское слово далай ‘океан’ и был впервые дарован в 1578 г. Алтан–ханом Тумэтским третьему представителю этой линии воплощений — Сонам Гьяцо (изначально возводимой тибетцами к бодхисаттве Авалокитешваре). Маньчжурские правители династии Цин в Китае (1644-1912) выступали в качестве благочестивых покровителей буддизма в Тибете, Китае и Монголии. Изоляция Тибета от внешнего мира была неожиданно нарушена вторжением британской экспедиции Ф.Янгхазбенда в 1903–1904 гг., после чего связи Тибета с внешним миром (помимо Китая и Индии) стали несколько более активными, в период правления Далай-ламы XIII Тубтен Гьяцо (до 1933 г.) даже предпринимались попытки модернизировать некоторые институты тибетского общества, следовавшего по большей части средневековому укладу.

В 1949 г. в Китае победила коммунистическая революция и была провозглашена Китайская Народная Республика. В 1951 г. было подписано китайско-тибетское соглашение о «мирном освобождении» Тибета, и Тибет в составе КНР вступил на путь таких социалистических преобразований, как реформа письменного языка, разработка современных публицистических, художественных и научных жанров в литературе, создание периодических изданий, радиовещания, телевидения, кинематографа; в последние десятилетия активно развивается и тибетоязычный сегмент сети Интернет.

Наряду с Тибетским автономным районом и 4 провинциями КНР (Ганьсу, Сычуань, Цинхай и Юньнань), носители различных диалектов тибетского языка живут в Бутане, Непале, Индии и Пакистане, тибетская диаспора представлена в США, странах Западной Европы и др. Общее число говорящих на тибетском языке оценивается как 4–6 млн человек.

Перспективы профессиональной карьеры

Выпускники бакалавриата кафедры последних лет успешно продолжают обучение в магистратуре не только в СПбГУ, но и в других отечественных и зарубежных университетах: МГИМО, Оксфордском (Великобритания), Нанкинском, Пекинском (КНР), Вюрцбургском, Боннском, Гейдельбергском (Германия), Варшавском (Польша), Бернском (Швейцария) и других.

Выпускники кафедры

Большинство выпускников успешно работают в российских и зарубежных учреждениях образования и науки, в том числе в СПбГУ, РГГУ, НИУ ВШЭ, Институте востоковедения, Институте языкознания (Москва), Институте восточных рукописей, Институте лингвистических исследований, Государственном Эрмитаже, Музее антропологии и этнографии (Кунсткамера), Российской национальной библиотеке (Санкт-Петербург), Калмыцком институте гуманитарных исследований (Элиста), Институте монголоведения, тибетологии и буддологии (Улан-Удэ), Тувинском институте гуманитарных исследований РАН (Кызыл). Количество докторов и кандидатов наук исчисляется десятками.

История Индонезии и Малайзии

Профиль существует на факультете с 2009 года и создан на основе ранее существовавшего профиля История Индонезии в связи с общей научной и практической деятельностью, основанной на общности исторического и культурного развития двух стран. Индонезию и Малайзию объединяет не только географическое соседство, экономические связи, но и этапы исторического развития, а также — родственные языки и общекультурный контекст.

Учебный план отделения предполагает равное знакомство с древней, классической и современной историей двух стран на основе овладения как индонезийским языком, малайским, так и малайзийским, а также географией, литературой, экономикой и политикой . Преподавание индонезийского и малайского языков и литературы ведется на восточном факультете уже более 50 лет, за этот период накоплен большой опыт педагогической и исследовательской работы. Преподается история обеих стран с древности до современности на основе исторических источников и историографии.

Основные преподаватели

- И. Р. Каткова — выпускница Восточного фак-та СПбГУ 1991 года, старший преподаватель кафедры Истории Дальнего Востока с 2017 года. С 2001 по 2015 гг. – научный сотрудник Института Восточных Рукописей РАН, специалист по Истории Индонезии и Малайзии, по Исламу в Индонезии и малайским рукописям. Автор монографии «Памятник малайской литературы Тухфат ар-Рагибин Абд ас-Самада ал-Палембани как источник по истории суфизма, а также книги в соавторстве с д-р Прамоно на английском языке “Sufi Saints of Sumatra”, а также специальных курсов Голландские источники по истории Индонезии, Мусульманство в Юго-Восточной Азии. Руководитель двух проектов Британской библиотеки по исследованию и оцифровке исламских рукописей на джави, яванском и арабском языках на Западной Суматре в 2008, 2010-13. Стипендиат Международной Ассоциации Исламских Рукописей (The Islamic Manuscript Association, Cambridge University, UK) по каталогизации дворцовой коллекции рукописей в Чиребоне, Западная Ява (Keraton Kasepuhan, Cirebon). Стипендиат Генерального консульства Нидерландов в Санкт-Петербурге в 2015-18 и 2020-21.

- С. В. Банит — старший преподаватель. Преподает индонезийский разговорный язык (с использованием собственных учебно-методических наработок и «Учебника индонезийского языка», написанного в соавторстве с А. К. Оглоблиным), историю литературы, читает авторские спецкурсы по историческим текстам и современной женской литературе.

- С. Г. Крамарова — доцент. Читает курс теории грамматики индонезийского языка и спецкурсы по истории языка и лексикологии.

Изучаемые языки

- Основные: малайский, индонезийский и английский.

- Дополнительные восточные языки: малайзийский и яванский.

- Факультативный западноевропейский: по выбору (в магистратуре).

Основные курсы

- история Индонезии и Малайзии;

- источники и историография Индонезии;

- источники и историография Малайзии;

- малайский, индонезийский языки;

- география Индонезии и Малайзии;

- литература Индонезии и Малайзии.

Стажировки

Важным этапом обучения являются стажировки в университетах Индонезии или Малайзии, за время которых наши студенты не только совершенствуют языковые навыки, но также работают в книжных фондах, собирают научный материал в исторических архивах, изучают местную культуру, посещая постановки разнообразных индонезийских театров: wayang kulit (театр теней плоских кожаных кукол), wayang golek (театр объемных деревянных кукол), wayang orang (театр, где посредством танца рассказывают сюжеты Рамаяны и Махабхараты). Кроме того особый интерес на Яве представляют два величайших храмовых комплекса: Боробудур и Прамбанан — все это дает материалы для написания курсовых работ и проведения исследований в рамках подготовки выпускной квалификационной работы.

Перспективы карьеры выпускников

Фундаментальное востоковедное образование позволяет выпускникам отделения успешно реализовать себя в разных сферах. Наши выпускники связывают свою судьбу с научно-исследовательской деятельностью, преподаванием, дипломатической службой, строят карьеру в государственных органах, в сфере туризма, бизнеса и СМИ.

Республика Индонезия, крупнейшее государство в Юго-Восточной Азии, четвертое государство в мире по количеству населения, крупнейшее мусульманское и самое большое островное государство в мире.

Малайзия — существенно меньше размерами территории и количеством населения, чем Индонезия. Однако обе страны прошли общие этапы исторического развития. Большое влияние оказали индуизм и буддизм, попавшие в этот регион из Индии и с VIII в. успешно закрепившиеся на Яве и Бали; затем — ислам, привнесенный в XIV в. со Среднего Востока в Малакку. Европейские традиции, которые внедрялись португальцами в XVI в. и затем голландцами и британцами вплоть до начала XX в., оказали также большое влияние на обе страны и во многом отделили их развитие друг от друга через европейские заимствования.

На сегодня оба государства успешно, но по-разному развивающиеся родственные общества.

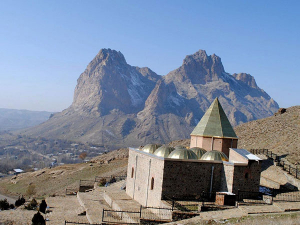

История Кавказа (Азербайджан)

О направлении

Находясь на стыке Европы и Азии, на гигантском перекрестке, где сходятся пути, ведущие на Кавказ, в Россию, Центральную Азию и на Ближний Восток, к бассейнам Черного и Средиземного морей, к Персидскому заливу, Азербайджан всегда занимал важное геополитическое положение в международных связях, в синтезе достижений различных цивилизаций и, окруженный тремя мощными государственными образованиями — Россией, Ираном и Турцией, в ходе своей истории поочередно являлся объектом экспансии каждого из них. Историческая судьба сложилась таким образом, что последние два столетия, ознаменованные, кстати, беспрецедентным взлетом азербайджанской экономики, культуры и общественно-политической мысли, Азербайджан находился в составе Российской империи, а затем Советского Союза. Развал СССР и необходимость выстраивания взаимоотношений с новыми, независимыми государствами, в частности с Азербайджаном, делают представленную специальность чрезвычайно актуальной в наши дни.

Из истории направления

В России азербайджанский язык начали преподавать на факультете восточных языков Императорского Санкт-Петербургского университета с 1841 года. Впервые научно обосновал и ввел в употребление термин «азербайджанский язык» («адербиджанский»), который до этого назывался татарским, тюркским, тюрко-татарским или азербайджано-тюркским, известный востоковед, первый декан нашего факультета Мирза Казембек. Здесь же Л. Будаговым был составлен первый учебник азербайджанского языка под названием «Практическое руководство турецко-татарского адербиджанского наречия», который был издан в Москве в 1857 году. Позже, в 1861 году, в Санкт-Петербурге выщел «Учебник татарско-адербейджанского наречия», составленный Мирза Везировым, учителем восточных языков в Новочеркасской гимназии.

Изучаемые языки и курсы

- Турецкий язык — государственный язык Турецкой Республики и Турецкой Республики Северного Кипра; более 75 млн носителей; агглютинативный язык; алфавит на основе латиницы; изучается на 1–4 курсах; является базой для перехода к изучению родственного азербайджанского языка

- Азербайджанский язык — государственный язык Республики Азербайджан и один из государственных языков Республики Дагестан, распространен также в местах компактного проживания азербайджанцев (в первую очередь — Иранский Азербайджан); более 30 млн носителей; агглютинативный язык; алфавит на основе латиницы в Республике Азербайджан, на основе кириллицы в Республике Дагестан и на основе арабского письма в Иранском Азербайджане; изучается на 2–4 курсах

- Персидский язык (фарси) — государственный язык Исламской Республики Иран; более 80 млн носителей; аналитический язык; алфавит на основе арабского письма; изучается на 1–4 курсах

Дополнительно все студенты бакалавриата Восточного факультета СПбГУ изучают английский язык с возможностью дополнительно выбрать второй западный язык (немецкий или французский)

Кафедра Центральной Азии и Кавказа готовит историков, поэтому с первого же курса студенты начинают осваивать будущую специальность — на разных этапах обучения слушаются лекции и спецкурсы по этнографии и культуре Азербайджана, истории азербайджанской литературы, истории и источниковедению Азербайджана, исторической географии, целый ряд курсов по различным периодам азербайджанской истории, а также спецкурс по староазербайджанскому языку. Это далеко не полный перечень дисциплин и спецкурсов, предлагаемых кафедрой.

Об Азербайджане

- Официальное название: Азербайджанская Республика (Azərbaycan Respublikası)

- Столица: Баку

- Расположение: в восточной части Южного Кавказа, в Передней Азии и на Ближнем Востоке

- Территория: 86 600 кв. км.

- Население: 9 754 830 человек (на 2016 г.)

- Государственный язык: азербайджанский

- Религия: преобладает ислам шиитского толка

- Денежная единица: азербайджанский манат

- Форма правления: президентская республика

Республика Азербайджан расположена на юго-востоке Кавказа и на протяжении 825 км омывается водами Каспийского моря. На севереа граничит с Российской Федерацией (протяженность границы 390 км), на западе — с Арменией (1007 км), на северо-западе — с Грузией (480 км), на юго-востоке Нахичеванская Авт. Респ. граничит с Турцией (всего 15 км), на юге, включая Нахичевань, имеет общую границу с Ираном (765 км).

Азербайджан включает в себя следующие территориально-административные единицы: одна автономная республика (Нахичеванская АР), 66 районов и 12 городов республиканского подчинения.

Основные этнические группы: азербайджанцы (90,6%), лезгины (2,2%), русские (1,8%), армяне (1,5%), талыши (1%), аварцы (0,6%), турки-месхетинцы (0,5%), а также татары, украинцы, цахуры, грузины, курды, таты, удины и др.

Самым большим природным богатством Азербайджана являются нефть и газ. В конце XIX века Азербайджан производил более 50% от мировой потребности в нефти и 95% всей добываемой нефти в Российской империи. Именно поэтому Ротшильд не без основания сказал: «Если нефть — королева, то Баку — ее трон!». Сегодня в Азербайджане около 70 разведанных нефтяных месторождений, а предполагаемые общие запасы — более 30 млрд баррелей.

Конференция «Проблемы литератур Дальнего Востока» 2018

https://orient.spbu.ru/index.php/ru/o-fakultete/kafedry/itemlist/user/423-superuser?start=60#sigProId7c9bec03f2

Конкурс «Мост китайского языка» (2018)

Подробнее об итогах конкурса и фотогалерею полностью смотрите на сайте Института Конфуция

https://orient.spbu.ru/index.php/ru/o-fakultete/kafedry/itemlist/user/423-superuser?start=60#sigProIdb7904b004c

XXI День филолога и восточника 2018

https://orient.spbu.ru/index.php/ru/o-fakultete/kafedry/itemlist/user/423-superuser?start=60#sigProId455ce6e71b

Международная конференция по афганистике (2017)

https://orient.spbu.ru/index.php/ru/o-fakultete/kafedry/itemlist/user/423-superuser?start=60#sigProIdf40585ffb9

XXIX конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки (2017)

Полный фотоотчет смотрите на сайте конгресса

Открытие конгресса

https://orient.spbu.ru/index.php/ru/o-fakultete/kafedry/itemlist/user/423-superuser?start=60#sigProIdb614496a61

Завершающее заседание

https://orient.spbu.ru/index.php/ru/o-fakultete/kafedry/itemlist/user/423-superuser?start=60#sigProId60d64bcae6

Конкурс «Мост китайского языка» (2017)

Подробнее об итогах конкурса и фотогалерею полностью смотрите на сайте Института Конфуция

https://orient.spbu.ru/index.php/ru/o-fakultete/kafedry/itemlist/user/423-superuser?start=60#sigProId8e12d65230

Кафедра корееведения

Кафедра корееведения — самая молодая на восточном факультете. Образована в соответствии с приказом ректора СПбГУ № 2970/1 от 3 апреля 2017 года. Фактически кафедра начала работу с 1 июня 2017 года.

Несмотря на свою молодость, в то же время можно сказать, что кафедра имеет более чем 120-летнюю историю.

Впервые профессиональное преподавание корейского языка на факультете восточных языков Санкт-Петербургского Императорского университета началось еще в 1897 году. Тогда на работу в университет на кафедру китайской и маньчжурской филологии был принят переводчик при корейской дипломатической миссии – Ким Пёнок, который также имел и русское имя: Евгений Николаевич. Корейский язык в то время не был основным для студентов, однако это не помешало издать в 1899 году первый в мире профессиональный учебник корейского языка.

Судьба Ким Пёнока, как и история преподавания корейского языка до Октябрьской революции пока еще остается тайной.

После того, как в 1910 году Корея стала японской колонией, интерес к Корее и корейскому языку, что вполне естественно, на время пропал.

Ситуация изменилась после освобождения Кореи в 1945 году. Тогда на восточном факультете Ленинградского государственного университета было открыто немало кафедр, на которых изучались языки, история, культура, национально-освободительное движение стран Востока.

Одной из стран, привлекших внимание руководства восточного факультета ЛГУ стала Корея (с 1948 года — Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика Корея).

С 1947 года под руководством автора первой русскоязычной грамматики корейского языка А. А. Холодовича начался регулярный прием студентов по специальности «Корейская филология» (язык и литература). Набор студентов по специальности «История Кореи» также был открыт в 1947 году. Его курировал профессор Н. В. Кюнер, а с 1950 года — Л. В. Зенина.

Однако студенты двух основных корееведческих специальностей обучались на разных кафедрах. Филологи — на кафедре китайской филологии. С 1952 по 1962 год на восточном факультете работала отдельная кафедра корейской филологии во главе с А. А. Холодовичем. Затем кореисты-филологи снова вернулись на кафедру китайской филологии, переименованную позднее в кафедру филологии Китая, Кореи и стран ЮВА. С 2011 г. кафедра филологии ЮВА и Кореи выделилась в самостоятельное подразделение.

Кореисты-историки обучались на кафедре истории стран Дальнего Востока. Однако регулярным набор на профиль история Кореи стал только в 1997 году. Тогда его стал курировать С. О. Курбанов.

В 1950-е 1990-е гг. обучение по корееведческим дисциплинам, помимо А. А. Холодовича, осуществляли его ученики: А. Г. Васильев, Г. Е. Рачков (позднее переквалифицировался в тагалиста), Лим Су. Историческое направление обеспечивала Л. В. Зенина.

Кроме постоянных сотрудников восточного факультета корееведческие дисциплины здесь преподавали такие известные санкт-петербургские востоковеды как М. И. Никитина, А. Ф. Троцевич, М. В. Воробьев

Ситуация с корееведением на восточном факультете стала кардинально меняться в 1990-е годы, после установления Россией дипломатических отношений с Республикой Корея.

Тогда, в 1995 году, А. Г. Васильев при поддержке южнокорейских партнеров основал «Центр корейского языка и культуры», детищем которого стал первый в России профессиональный корееведческий научный журнал «Вестник Центра корейского языка и культуры» (ISSN 1810-8008). До 2016 года опубликовано 18 выпусков журнала.

В 2013 году Центр корейского языка и культуры был преобразован в «Институт междисциплинарных исследований Кореи» (ИМИК).

Таким образом, более, чем 120-летния история развития корееведения на восточном факультете СПбГУ логически привела к решению о создании самостоятельной кафедры корееведения.