Теория и практика перевода (языки Азии и Африки)

Уровень обучения: магистратура.

Форма обучения: очная.

Продолжительность обучения: 2 года.

Язык обучения: русский.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Образовательная программа магистратуры «Теория и практика перевода (языки Азии и Африки)» направлена на формирование у обучающихся целостного представления о современных подходах к переводу и переводческой деятельности на языках Азии и Африки.

Программа предназначена для подготовки профессиональных кадров в сфере устного и письменного перевода, предусматривает получение знаний в области теории перевода и межкультурной коммуникации, а также практических навыков в различных видах переводческой деятельности, включая синхронный перевод. Кроме того, в ходе освоения программы обучающиеся приобретают способность самостоятельного критического анализа и редактирования переводных текстов, а также овладевают навыками экспертизы качества перевода.

В 2024 году набор на программу охватывает арабский, китайский и турецкий языки. Уровень владения восточным языком не ниже С1/HSK5.

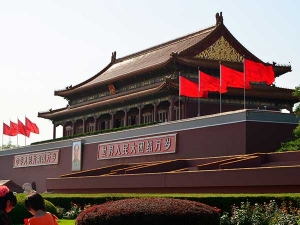

Современный Китай: экономика, политика, общество (с изучением китайского языка)

Уровень обучения: магистратура.

Форма обучения: очная.

Продолжительность обучения: 2 года.

Языки реализации — русский, английский, китайский — во время обучения в китайском вузе-партнере.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Основные учебные курсы

- Внешняя политика КНР

- Законодательство и правовое развитие КНР на современном этапе

- Китай, Россия, Европа: проблемы экономического, политического и социокультурного взаимодействия

- Китайская диаспора в современном мире

- Китайский язык (профессиональный уровень)

- Культура Китая на рубеже XX–XXI веков

- Методология изучения современного Китая

- Политическое, экономическое и социальное развитие КНР в XX–XXI веках

- Традиционная и современная система образования в КНР

Преимущества образования

- Программа предполагает углубление востоковедной подготовки и применение актуальных знаний дисциплин социально-гуманитарного профиля для изучения современного Китая. В процессе обучения магистранты осваивают навыки исследования новейших тенденций политического, экономического и социокультурного развития КНР и овладевают приемами экспертного анализа.

- Особое внимание уделяется методологическим проблемам изучения современного китайского общества и применению теоретико-методологического аппарата современных социальных наук к его изучению.

- Семестр обучения в Китае позволит магистрантам познакомиться с теоретическими и практическими разработками китайских ученых, прослушать ряд курсов по современному Китаю, читаемых ведущими китайскими профессорами, лучше узнать изучаемую страну, овладеть китайским языком на высоком профессиональном уровне.

- Среди международных партнеров: Гейдельбергский университет, Народный университет Китая, Свободный университет Берлина, Харбинский политехнический университет, Хельсинкский университет.

Будущая карьера

Профессиональная деятельность выпускников востребована в органах государственного управления, министерствах и ведомствах, российских внешнеполитических и внешнеэкономических организациях, региональных и международных организациях, экспертных учреждениях, занимающихся анализом политической и экономической ситуации на Дальнем Востоке и в КНР, научно-исследовательских и образовательных учреждениях, массмедийных организациях.

Программа магистратуры «Современный Китай»:

- предназначена для студентов, интересующихся современными процессами в политической, экономической, социокультурной сферах китайского общества;

- предлагает ряд уникальных профильных курсов, освоение которых дает комплексное понимание актуальных тенденций в развитии современного китайского общества;

- открывает возможности для включенного обучения в китайском университете-партнере;

- обеспечивает профессиональную подготовку магистров востоковедения — экспертов в сфере политических, экономических и социокультурных процессов в КНР.

В фокусе обучения:

- комплексное изучение политических, экономических, социальных аспектов развития современного китайского общества, внешней политики КНР и российско-китайских отношений;

- освоение методологии изучения Китая и методов актуальных китаеведных исследований;

- развитие навыков исследовательской, экспертно-аналитической и консалтинговой деятельности по вопросам российско-китайского сотрудничества.

Конкурентные преимущества программы:

- сочетание углубленной востоковедной подготовки с применением актуальных знаний современных дисциплин социально-гуманитарного профиля;

- изучение новейших тенденций политического, экономического и социокультурного развития КНР;

- развитие навыков применения теоретико-методологического аппарата современных социальных наук к изучению китайского общества;

- фундаментальная языковая подготовка;

- зарубежные стажировки по программам межгосударственных и межвузовских обменов;

- возможность провести один семестр обучения в Китае, в вузе-партнере, — это знакомство с теоретическими и практическими разработками китайских ученых, посещение лекционных курсов по современному Китаю, читаемых ведущими китайскими профессорами;

- освоение конкурентоспособных знаний и навыков, востребованных на современном рынке труда;

- диплом ведущего университета страны.

В реализации магистерской программы «Современный Китай: экономика, политика, общество» принимают участие ведущие востоковеды СПбГУ:

- Рысакова Полина Игоревна, кандидат социологических наук, доцент кафедры теории общественного развития стран Азии и Африки, научный руководитель магистерской программы «Современный Китай».

- Самойлов Николай Анатольевич, доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой теории общественного развития стран Азии и Африки, директор Центра изучения Китая СПбГУ.

- Бочаров Виктор Владимирович, доктор исторических наук, профессор кафедры теории общественного развития стран Азии и Африки.

- Попова Людмила Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики СПбГУ.

- Родионов Алексей Анатольевич, кандидат филологических наук, доцент кафедры китайской филологии СПбГУ.

Профильные учебные курсы

- Китайский язык

- Методология изучения современного Китая

- Политическое развитие современного Китая

- Законодательство и правовое развитие современного Китая

- Экономическое развитие современного Китая

- Социальное развитие современного Китая

- Китай и Европа: проблемы экономического, политического и социокультурного взаимодействия

- Российско-китайские отношения

- Особенности развития китайской диаспоры в современном мире

- Культура Китая на рубеже XX–XXI веков

- Традиционные и современные системы образования на Востоке

Основные темы исследований для подготовки магистерских диссертаций:

- Социально-политическое развитие КНР на современном этапе

- Социально-экономическое развитие КНР на современном этапе

- Социокультурное развитие КНР на современном этапе

- КНР в системе международных/региональных политических и экономических связей

- Внешняя политика КНР

- Глобализационные тенденции в китайском обществе

- Миграционные процессы в китайском обществе

- КНР и китаеязычный мир

- Китайская диаспора в современном мире

- Образовательная политика КНР

- Межрелигиозные и межэтнические отношения в КНР

- Методологические проблемы современного китаеведения.

Академическая мобильность

Магистранты имеют возможность принять участие в программах международного академического обмена между СПбГУ и ведущими университетами Европы и Азии и приобрести опыт включенного обучения в таких известных вузах, как Народный университет Китая, Пекинский университет, Университет Хельсинки, Университет Турку, Свободный университет Берлина и др. В ходе обучения по предлагаемой программе один из семестров магистранты обучаются в китайском вузе-партнере.

Обучение включает прохождение педагогической и научно-исследовательской практик, которые осуществляются в соответствии с индивидуальной программой магистранта. Научно-исследовательская практика предполагает участие обучающегося в реализации научно-исследовательских проектов, осуществление самостоятельных исследований, целью которых является сбор материалов и информации, необходимых для успешной подготовки выпускной квалификационной работы — магистерской диссертации.

Результаты освоения программы

Выпускникам магистратуры, успешно завершившим обучение, присваивается степень (квалификация) МАГИСТР.

Получение диплома магистра Санкт-Петербургского государственного университета открывает широкие возможности для трудоустройства и профессиональной самореализации.

По окончании обучения выпускники программы «Современный Китай»:

- владеют методологией академического и прикладного китаеведения и связанных с ним научных дисциплин;

- способны проводить комплексные исследования экономического, политического и социокультурного развития китайского общества;

- владеют китайским языком на высоком профессиональном уровне;

- готовы к обретению постдипломного образования — в аспирантуре российских и зарубежных вузов и НИИ для получения степени кандидата наук или Ph. D.;

- способны к эффективной трудовой деятельности в различных профессиональных сферах: экспертно-аналитической, научно-исследовательской, преподавательской, переводческой, а также в области практической организационной деятельности.

Профессиональная деятельность выпускников востребована:

- в органах государственного управления, министерствах и ведомствах;

- во внешнеполитических и внешнеэкономических организациях, а также в сфере общественной дипломатии;

- в российских, региональных и международных организациях, осуществляющих взаимодействие со странами китаеязычного мира и прежде всего КНР;

- в экспертных организациях, занимающихся анализом политической и экономической ситуации на Дальнем Востоке и в КНР;

- в научно-исследовательских и образовательных учреждениях;

- в масс-медийных организациях.

Японская филология (с дополнительной квалификацией «Специалист в области перевода»)

- Японская филология

О кафедре

В 1898 году на Восточном факультете была создана кафедра японской филологии. Такие известные востоковеды как Н. И. Конрад, Е. Д. Поливанов, Н. А. Невский не только основали национальную школу японистики и преподавали на факультете, но также внесли весомый вклад в развитие мирового японоведения. В советские времена на кафедре преподавали блестящие ученые — О. П. Петрова, Е. М. Колпакчи, А. А. Холодович, Е. М. Пинус, А. А. Бабинцев, Д. П. Бугаева, Г. Н. Максимова, В. Н. Горегляд. Их труды остаются актуальными и по сей день. С 2005 г. по 2014 г. кафедрой заведовал известный лингвист, японовед В. В. Рыбин, автор многих работ по фонетике японского языка. С 2008 г. кафедра Японской филологии была преобразована в кафедру Японоведения, и к ней присоединились преподаватели японского отделения кафедры Истории стран Дальнего Востока. Сегодня студенты кафедры изучают современный и классический японский язык, а также литературу и культуру Японии.

Ведущие преподаватели по профилю «Японская филология»

- Аракава Ёсико, канд. филол. наук, доцент. Сфера научных интересов: лексикология японского и русского языков, перевод с русского языка на японский, страноведение Японии и России, актуальные проблемы методики преподавания японского языка и литературы. Читаемые учебные курсы: разговорный японский язык.

- Ибрахим И. С., канд. филол. наук, доцент. Сфера научных интересов: вопросы интонации в японском языке, просодические средства выражения эмотивных значений, язык и гендер, язык СМИ, теория и практика устного последовательного и синхронного перевода. Читаемые учебные курсы: японская пресса; перевод с русского на японский; научный текст; теоретическая грамматика японского языка; фонологическая система японского языка; языковая ситуация в современной Японии.

- Хронопуло Л. Ю., канд. филол. наук, доцент. Сфера научных интересов: теоретическая грамматика японского языка, грамматика модальности; история и теория современной японской литературы; вопросы перевода. Читаемые учебные курсы: японский художественный текст; эпистолярный текст; литература Японии; литература женского потока; грамматика модальности.

- Исса Надия Хассан, ст. преподаватель. Сфера научных интересов: актуальные проблемы методики преподавания японского языка, вопросы японской письменности, история и атрибуция японских мечей. ведет занятия по японскому языку как второму восточному для групп китаистов. Читаемые учебные курсы: японская письменность.

Перечень изучаемых языков, читаемых по данной специальности

- Основной восточный язык: японский (1–4 курсы бакалавриата).

- На 3-м курсе изучается также старый японский язык.

- Основной европейский язык: английский язык.

Основные курсы

- японский учебный текст;

- японская письменность;

- японский разговорный язык;

- фонетика японского языка;

- японская пресса;

- перевод с русского языка

- на японский;

- японский научный текст;

- теоретическая грамматика

- японского языка;

- японский художественный текст;

- литература Японии;

- грамматика модальности.

Стажировки

Студенты участвуют в программах межвузовского обмена; успешно прошедшие конкурс студенты направляются в японские университеты (преимущественно университеты городов Токио и Осака) на стажировку. Конкурс проводится два раза в год. Также возможно участие в обмене по линии Министерства образования РФ, в рамках международных программ академической мобильности. Кроме того, студенты могут участвовать в конкурсах Министерства образования Японии; победители конкурса отправляются в вузы Японии для прохождения стажировки за счет японского правительства.

Выпускники кафедры работают в сфере международных отношений; устными и письменными переводчиками; переводчиками художественной литературы; гидами-переводчиками; преподавателями в вузах; научными сотрудниками в НИИ; занимают должности в японских компаниях и фирмах, а также в их представительствах в России и за рубежом.

О стране

Япония — островное государство, что серьезным образом повлияло на сохранение и даже консервацию самобытных черт ее культуры. В то же время, Япония первой из стран Восточной Азии вступила в фазу модернизации. Для Японии характерен религиозный синкретизм: к VII–VIII вв. относится становление синто (дословно: «Путь богов») в качестве национальной и государственной религии; кроме того, из Китая в эту страну проникли буддизм и конфуцианство, из Европы — христианство. Китайские иероглифы в Японию привезли в V в. буддийские монахи из корейского королевства Пэкче. До сих пор японцы используют их при письме наряду с собственной изобретенной позднее на основе иероглифов азбукой двух видов (хирагана и катакана).

Наши выпускники

В 1966 г. кафедру японской филологии окончил К. О. Саркисов. Окончив аспирантуру в Москве, защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук (1974). С 1969 г. был принят в штат научных сотрудников Института Востоковедения Академии Наук СССР, где прошел путь до заместителя директора института. Работал и в штате Посольства СССР в Японии, был председателем Ассоциации японоведов России. В последние годы является профессором японского университета Яманаси-гакуин, где преподает историю Японии, ведет курсы по российско-японским отношениям. В 1975 г. опубликовал монографию «Япония и Организация Объединенных Наций».

В конце 1970-х гг. кафедру окончила И. В. Мельникова, в 1983 г. защитившая диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Стажировалась в Японии по линии Японского Фонда. В 1994 г. опубликовала перевод, предисловие и комментарии одного из литературных памятников Японии первой половины XIX века «Тамэнага Сюнсуй. Сливовый календарь любви». (СПб., 1994, «Петербургское востоковедение», а в 1999 г. — памятник дневниковой литературы Японии XI века «Сарасина Никки. Одинокая луна в Сарасина» (СПб., «Гиперион»). В 2003 г. приняла участие в X Международной конференции Ассоциации японоведов европейских стран в Варшаве (Польша). В настоящее время в должности профессора преподает русский язык в одном из известнейших университетов Японии — университете Досися в г. Киото.

В середине 1980-х гг. кафедру окончила М. В. Торопыгина. В 1988 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук. В 1994 г. в переводе на русский язык с предисловием и комментариями М. В. Торопыгиной вышла книга «Гэндзи-обезьяна: японские рассказы XIV–XVI вв. — отоги-дзоси». В 2001 г. М. В. Торопыгина опубликовала составленный ею первый том «Хрестоматии по истории японской литературы», снабдив его краткими грамматическими и историко-литературными пояснениями. В 2003 г. М. В. Торопыгина опубликовала еще один перевод с предисловием — в данном случае, романа XII века «Торикаэбая-моногатари, или Путаница».

Языки и культура Западной Африки (языки манде) (с дополнительной квалификацией «Специалист в области перевода»)

Изучаемые языки

На отделении преподаются языки народов манден, или мандинго.

Другие преподаваемые языки: французский, английский, арабский.

Основные предметы

Два основных предмета – языки бамана (также известный как бамбара) и манинка (или малинке). Языки манден представляют собой один из крупнейших в Африке языковых континуумов. Человек, который говорит на манден, имеет средство для общения на территории значительной части Западной Африки.

Язык и народ бамана также известны под названием бамбара. Так его называют соседние народы– фульбе, сонинке, манинка; это название заимствовали и французы. Скорее всего, это самоназвание восходит к временам становления деспотий Сегу и Каарта (конец XVII-XIX вв.), в рамках которых в жёстком противостоянии с соседними мусульманскими народами и происходило становление этноса бамана. Сегодня бамана – это лингва-франка Республики Мали, им владеет большинство жителей страны. Под названием дьюла этот язык известен и используется в качестве средства межэтнического общения на территории соседних Кот-д’Ивуара и Буркина-Фасо.

Основные изучаемые страны: Мали и Гвинея. А также: Кот д’Ивуар, Буркина-Фасо, Сенегал, Гамбия, Либерия и Сьерра Леоне.

Основные общекафедральные курсы: Введение в африканистику, География Африки, История Африки, Этнография Африки, Социальная антропология, Африканские языки и общее языкознание.

Специальные курсы: Введение в фольклор манден, Диалектология языков манден.

Ведущие преподаватели

О регионе

Манинка – обширный континуум, протянувшийся от юго-восточного Сенегала и западного Мали до южной Гвинеи. Его идиомы различаются между собой иногда очень сильно. Само слово является модификацией названия манденка, т. е. «жители страны Манден». От Манден, несомненно, происходит и название страны Мали — по-видимому, так преобразовалось слово Манден в сонинке, престижном языке древнего Западного Судана. Манинка — средство межэтнического общения на значительной части территории Республики Гвинея. Его письменный вариант нко претендует на то, чтобы быть единым литературным языком всех народов манден.

Османистика (языки, история и культура османской Турции) (с дополнительной квалификацией «Специалист в области перевода»)

- Османистика (языки, история и культура Османской Турции)

Изучение и преподавание языков, истории и культуры османской Турции началось в стенах Санкт-Петербургского университета с момента его воссоздания в 1819 году и получило дальнейшее развитие с учреждением в 1835 году при отделении восточной словесности философского факультета кафедры турецкого языка и созданием в 1855 году Факультета восточных языков (ФВЯ). В числе первых, кто читал курсы по языкам, истории и культуре османов на ФВЯ, были выдающиеся востоковеды О. И. Сенковский (1800–1858), А. О. Мухлинский (1808-1877), В. Д. Смирнов (1846-1922), А. Н. Самойлович (1879-1938) и другие известные ученые.

Ведущие преподаватели по данной специальности

Среди исследователей истории народов Ближнего Востока, работавших на Восточном факультете в ХХ веке: академики В. В. Бартольд (1869–1930) и А. Н. Кононов (1906-1986), проф. С. Н. Иванов (1922-1999), проф. В. С. Гарбузова (1914-2003), доц. А. П. Векилов (1920-2004) и др.

Преподавание языков, литературы, истории и географии, этнографии и историографии османской Турции на Восточном факультете СПбГУ ведут профессор В. Г. Гузев, доцент Н. Н. Телицин (заведующий кафедрой тюркской филологии), доцент К. А. Жуков, доцент А. В. Жевелева, доцент А. В. Образцов, доцент А. С. Сулейманова, доцент М. Э. Дубровина, доцент А. М. Фарзалиев, доцент А. И. Пылев, ассистент Н. А. Матушкина, ассистент А. Д. Передня.

Основные и специальные учебные курсы:

- Введение в специальность

- История Османской империи и Турции

- География Османской империи и Турции

- Культура и этнография Османской империи и Турции

- Искусство османской Турции

- Османские исторические тексты

- История османской литературы

- Современная литература Турции

- Источниковедение и историография Османской империи

- Социально-политическая система и экономика Османской империи и Турции и т.д.

Изучаемые языки

Наряду с фундаментальной подготовкой по основному восточному (турецкому) языку, студенты изучают современные (арабский и персидский, азербайджанский), средневековые (староосманский, староазербайджанский, чагатайский) и древнетюркские языки.

Стажировки

Важным подспорьем в освоении восточных языков являются стажировки в университетах Турции.

Выпускники

Лучшие из выпускников кафедры тюркской филологии продолжают свою востоковедную деятельность в университетах и академических институтах Санкт-Петербурга и Москвы, Казани, а также в университетах Баку, Стамбула, других городов мира. Среди наиболее значимых имен: проф. В. Г. Гузев, проф. И. В. Кормушин и др. Ведущие специалисты кафедры тюркской филологии СПбГУ принимали участие в представительных международных форумах востоковедов и тюркологов: в Стамбуле, Анкаре, Пекине, Алма-Ате, Берлине и т.д.

Выпускники кафедры тюркской филологии работают на дипломатическом и переводческом поприщях, в журналистской, предпринимательской и других сферах деятельности.

Монгольско-тибетская филология (с дополнительной квалификацией «Специалист в области перевода»)

История и отличительные особенности отделения

Кафедра монголоведения и тибетологии (до 1998 года — кафедра монгольской филологии) является одной из старейших на Восточном факультета Санкт-Петербургского университета. Она была основана еще в Казанском университете в 1833 году.

Кафедра пользуются заслуженным авторитетом в России и за рубежом. Набор по профилю «Монгольско-тибетская филология» производится один раз в 2–3 года.

Ведущие преподаватели по данной специальности

- Успенский В. Л. — профессор, доктор исторических наук. Специалист в области письменных памятников на монгольском и тибетском языках, истории буддизма в Тибете и Монголии. Автор нескольких монографий (в том числе — каталога монгольских рукописей в собрании СПбГУ) и большого количества статей, опубликованных в России и за рубежом.

- Петрова М. П. — доцент, кандидат филологических наук. Специалист в области современной монгольской литературы. Преподает современный монгольский язык и курс современной монгольской литературы.

- Попов А. В. — доцент, кандидат исторических наук. Специалист в области истории Монголии и Китая. Разработал базовые курсы по истории, географии, этнографии, современному социально-экономическому положению Монголии.

- Алексеев К. В. — старший преподаватель. Специалист в области монгольской и тибетской средневековых литератур.

- Смирнова М. О. — кандидат филологических наук, доцент.

Изучаемые языки

- Монгольский язык — как на основе кириллицы (используется в Монголии), так и на основе традиционной монгольской вертикальной («уйгурской») письменности (официально использовалась в Монголии до 1941 г.; бурятами России до 1931 г.; в настоящее время используется монголами КНР). Основной язык — предусмотрен госэкзамен.

- Тибетский язык — преподается, прежде всего, классический язык (язык буддийской литературы). В последние годы на кафедре также стал активно преподаваться современный и разговорный тибетский язык. Основной язык — предусмотрен госэкзамен.

- Китайский язык — дополнительный восточный язык. Преподается с 3-го курса.

Основные курсы, читаемые по данной специальности

- Древняя и средневековая литература Монголии и Тибета

- История Центральной Азии

- Буддизм: теория и практика (тибетский ареал)

- История буддизма (тибетский ареал)

- Буддийское искусство Центральной Азии (II–XXвв.)

Стажировки

Студенты кафедры имеют возможность выезжать на языковую стажировку в Монголию в рамках межправительственного соглашения, т. е. бесплатно. Кроме того, установлены контакты с Университетом Внутренней Монголии (г. Хух-Хото, КНР), где есть возможность стажироваться (по относительно невысоким расценкам) как по монгольскому, так и по китайскому языкам. В мае 2014 г. между СПбГУ и Китайским Центром тибетологических исследований был подписан договор о сотрудничестве.

О регионе

Современная Монголия быстро меняется и динамично развивается. Минеральные богатства страны привлекают значительные инвестиции не только со стороны соседей – Китая и России, но и транснациональных компаний. В результате, сегодня экономика Монголия развивается исключительно высокими темпами: ее ежегодный прирост составляет около 17%. Регион, который является сферой изучения монголоведа, не исчерпывается Монголией. Народы России – калмыки и буряты говорят на монгольских языках. Большое количество монголов проживает в КНР, где существует Автономный район Внутренняя Монголия, который является одним из наиболее развитых в экономическом отношении районов КНР.

Тибетский язык является прежде всего языком буддизма в его региональной тибетской форме, которая распространилась от Северной Индии до Забайкалья. Поскольку в России монгольские народы исповедуют именно эту форму буддизма, а Монголия является соседом России, то в отечественном востоковедении стало традиционным совместное изучение тибетского и монгольского языков и средневековых литератур.

Перспективы профессиональной карьеры

Kaфедра монголоведения и тибетологии готовят бакалавров. Большинство из них продолжают обучение по магистерским программам. Выпускники кафедры последних лет успешно продолжают обучение в магистратуре не только в СПбГУ, но и в других отечественных и зарубежных университетах: МГИМО, Оксфордском (Великобритания), Нанкинском (КНР) и других.

Выпускники кафедры

В Посольстве РФ в Монголии в должности атташе по культуре работала в 1990-е годы Л. Г. Скородумова. В настоящее время она преподает монгольский язык в РГГУ (Москва). В Посольстве РФ в Монголии работала в качестве переводчика с современного монгольского языка и выпускница кафедры О. А. Шалимова.

Бывший студент кафедры (проучился 3 года + 1 год стажировки в Монголии) Ф. С. Самаев (1954–2005) в 1990-е годы был настоятелем Санкт-Петербургского буддийского храма.

В монгольской редакции Радио России (Москва) несколько лет трудилась в качестве переводчика выпускница кафедры Е. И. Ищенко. В китайской редакции Радио России в качестве диктора работала А. Д. Цендина, ныне профессор РГГУ.

Немало выпускников успешно работают в таких учреждениях Российской Академии Наук, как Институт востоковедения PAH (Москва), Институт восточных рукописей PAH (Санкт-Петербург), Калмыцкий Институт гуманитарных исследований PAH (Элиста), Институт монголоведения, тибетологии и буддологии PAH (Улан-Удэ), Тувинский институт гуманитарных исследований (Кызыл). Количество докторов и кандидатов наук исчисляется десятками.

Кхмерская филология (с дополнительной квалификацией «Специалист в области перевода»)

Королевство Камбоджа — государство в Юго-Восточной Азии, с долгой драматической историей, уникальными культурными традициями, динамично развивающееся в последние десятилетия. Кхмерский язык является государственным языком Камбоджи. На его диалектах также говрит более 2 млн человек в соседних странах Индокитая: Вьетнаме и Таиланде.

Первое в стране отделение кхмерской филологии было открыто на Восточном факультете СПбГУ в 1963 году. Основателем отделения и его бессменным руководителем стал выдающийся востоковед Дмитрий Иванович Еловков (1927–2016 гг.), который самостоятельно изучил кхмерский язык во время длительной командировки в Камбоджу. Научные исследования Д. И. Еловкова были посвящены языкам Юго-Восточной Азии. В 1989 году Д. И. Еловков защитил докторскую диссертацию «Проблемы лексикологии языков ЮВА (кхмерского, тайского, бирманского, вьетнамского)». Дмитрий Иванович опубликовал более 50 статей, ему принадлежит несколько монографий, важнейшие из которых — «Очерки по лексикологии языков Юго-Восточной Азии» и «Структура кхмерского языка». Д. И. Еловковым была создана уникальная методическая основа для изучения кхмерского языка и литературы.

До своей безвременной кончины в 2011 году на отделении кхмерской филологии преподавал Юрий Юрьевич Крылов — один из крупнейших в мире специалистов в области фонологии мон-кхмерских языков.

Учебный процесс на отделении кхмерской филологии выстроен так, что обеспечивает подготовку студентов как в качестве современных специалистов в области кхмерского языка и культуры, так и в качестве профессиональных переводчиков. На отделении читаются все необходимые теоретические курсы (грамматика, этнография, история, литература и др.). Важно, что преподавание кхмерского языка ведется на факультете уже более 50 лет: за это время был накоплен огромный опыт педагогической и исследовательской работы. В качестве второго языка обучающиеся изучают вьетнамский язык – язык страны, чья история и культура тесно переплетены с кхмерской. Предусмотрена отдельная подготовка обучающихся и как переводчиков с вьетнамского языка. Учебный план профиля также включает изучение в течение двух семестров санскрита (языка древнеиндийской религиозной и литературной традиции, имеющего огромное значение для древней и средневековой культуры Камбоджи).

Перспективы профессиональной карьеры

Фундаментальное востоковедное образование позволяет выпускникам отделения успешно реализовать себя в разных сферах. Наши выпускники связывают свою судьбу с научно-исследовательской деятельностью, преподаванием, строят карьеру в государственных органах, в сфере туризма, различных направлениях бизнеса.

После окончания обучения в бакалавриате студенты имеют возможность продолжить обучение в магистратуре Восточного факультета СПбГУ, других российских или иностранных вузах, найти работу в иностранных компаниях, работающих в РФ, Камбодже и Вьетнаме.

Преподаватели

- С. Ю. Дмитренко — заведующий кафедрой филологии Юго-Восточной Азии, кандидат филологических наук, директор Института лингвистических исследований РАН. Научные интересы – грамматика кхмерского языка, ареальная типология языков Юго-Восточной Азии, кхмерская традиционная культура, языки и культуры бахнарических народов Камбоджи, полевая лингвистика.

- Д. Ю. Охват — старший преподаватель кафедры филологии Юго-Восточной Азии. Научные интересы — история кхмерской литературы, современная кхмерская литература.

- А.А. Лукина – приглашенный преподаватель, младший научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН. Научные интересы – Кхмерский язык и культура, полевые этнолингвистические исследования, языки и культуры коренных малочисленных народов Камбоджи и Вьетнама, вьетнамская диалектология.

Ряд курсов, включенных в учебный план профиля, читают ведущие преподаватели кафедры филологии ЮВА (К.С. Ефременко, Е.Ю. Кнорозова) и кафедры истории стран Дальнего Востока (проф. В. Н. Колотов).

Корейская филология (с дополнительной квалификацией «Специалист в области перевода»)

Отделение корейской филологии

Программа профиля «Корейская филология» реализуется на кафедре корееведения — самой молодой на восточном факультете: кафедра начала работу с 1 июня 2017 года.

Несмотря на свою молодость, в то же время можно сказать, что кафедра имеет более чем 120-летнюю историю.

Впервые профессиональное преподавание корейского языка на факультете восточных языков Санкт-Петербургского Императорского университета началось еще в 1897 году, когда на кафедре китайской и маньчжурской филологии стал работать переводчик при корейской дипломатической миссии — Ким Пёнок. В 1917–1947 гг. дисциплины, связанные с Кореей, временно не преподавались. Тем не менее, в 1930-е гг. А. А. Холодович, советский кореевед-лингвист (в будущем — автор первого корейско-русского словаря) сохранил традицию изучения корейского языка в Ленинградском государственном университете (ЛГУ).

С 1947 года под руководством профессора А. А. Холодовича начался регулярный прием студентов по специальности «Корейская филология» (язык и литература). Набор студентов по специальности «История Кореи» также был открыт в 1947 году. Его курировал профессор Н. В. Кюнер, а с 1950 года — Л. В. Зенина.

С 1952 по 1962 год на восточном факультете работала отдельная кафедра корейской филологии во главе с А. А. Холодовичем. Затем кореисты-филологи обучались на кафедре китайской филологии (позже — кафедре филологии Китая, Кореи и стран ЮВА).

Кореисты-историки обучались на кафедре истории стран Дальнего Востока. Однако регулярным набор на профиль история Кореи стал только в 1997 году. Тогда его стал курировать С. О. Курбанов.

В 1950–1990-е гг. обучение по корееведческим дисциплинам, помимо А. А. Холодовича, осуществляли его ученики: А. Г. Васильев, Г. Е. Рачков, Лим Су. М. И. Никитиной и А. Ф. Троцевич был разработан уникальный курс по корейской традиционной литературе. Историческое направление обеспечивала Л. В. Зенина.

Ситуация с корееведением на восточном факультете стала кардинально меняться в 1990-е годы, после установления Россией дипломатических отношений с Республикой Корея.

Тогда, в 1995 году, А. Г. Васильев при поддержке южнокорейских партнеров основал «Центр корейского языка и культуры», детищем которого стал первый в России профессиональный корееведческий научный журнал «Вестник Центра корейского языка и культуры» (ISSN 1810-8008). На 2019 год опубликовано 19 выпусков журнала.

В 2013 году Центр корейского языка и культуры был преобразован в «Институт междисциплинарных исследований Кореи» (ИМИК), а в 2017 году была образована кафедра корееведения.

Ведущие преподаватели по данной специальности

- С. О. Курбанов, доктор ист. наук, профессор, заведующий кафедрой корееведения, автор 7 монографий и более чем 120 научных работ, в том числе на корейском и английском языках. Для профиля «Корейская филология» ведет занятия по культуре и этнографии Кореи, спецкурс, посвященный современному экономическому и политическому положению Кореи. Ответственный редактор журнала «Вестник Центра корейского языка и культуры». Член редколлегии ряда зарубежных журналов, первый председатель Российской ассоциации университетского корееведения. Член Ассоциации Корееведения в Европе.

- И. В. Цой, канд. фил. наук, доцент. Специалист в области корейского языка и современной корейской литературы. Преподает различные аспекты корейского языка, переводческие практикумы, лекционные курсы по истории современной корейской литературы. Член Ассоциации Корееведения в Европе.

- А. А. Гурьева, канд. фил. наук, доцент. Преподает различные аспекты корейского языка, переводческие практикумы, лекционные курсы по корейской литературе, спецкурс по книжной культуре Дальнего Востока. Автор свыше 85 научных публикаций на русском, английском и корейском языках, а также учебных пособий и художественных переводов. Член научной комиссии восточного факультета, член Ассоциации Корееведения в Европе и Ассоциации Изучения корейской традиционной поэзии (Республика Корея).

- Чон Ян Ок (Республика Корея), ст. преподаватель. Корейский разговорный язык, современная и классическая культура Кореи. Специалист по корейским традиционным танцам и руководитель танцевальной группы.

- Н. В. Финько, ассистент. Специалист по истории «Корейской Империи». (1897–1910). История и география Кореи, корейский язык, иероглифика.

- Н. В. Дмитриевская, ассистент. Специалист по истории Республики Корея. История и география Кореи, корейский язык, иероглифика.

Изучаемые языки

Основным языком, который изучается студентами профиля «Корейская филология» является современный корейский язык, сеульский диалект. Отличительной особенностью профиля является возможность познакомиться и овладеть навыками работы с северокорейским (Пхеньянским) диалектом корейского языка. Помимо корейской графики, студенты изучают также и иероглифику, необходимую для работы со старыми и современными (ХХ в.) корейскими текстами. Вторым восточным языком является современный китайский язык.

Основные курсы, читаемые по данной специальности

Помимо стандартных курсов, читаемых для всех студентов бакалавриата корееведческих отделений, таких как «География Кореи», «Культура и этнография Кореи», «История Кореи» (3 семестра), , а также курсов по литературе Кореи (6 семестров), студентам профиля «Корейская филология» предлагаются следующие курсы:

- грамматика корейского языка,

- фонетика и графика,

- современный строй и история корейского языка,

- язык корейской прессы,

- корейский разговорный,

- художественный перевод,

- научный стиль,

- перевод с русского языка на корейский,

- деловой корейский

- и другие аспекты.

Стажировки

Всем студентам, обучающимся по профилю «Корейская филология» предоставляется возможность пройти языковую стажировку в одном из ведущих вузов Республики Корея в рамках соглашений о студенческом обмене. Помимо языковой стажировки, студентам бакалавриата отделения предоставляется возможность пройти практику в Институте переводов корейской литературы (Республика Корея) или в Академии корееведения, возможность стажироваться на южнокорейских предприятиях Санкт-Петербургского автомобильного кластера (по договоренности).

Студенты имеют возможность участвовать в научных конференциях факультета, а также в корееведческих конференциях в других городах России и за рубежом, публиковать результаты своих научных трудов. Наши студенты регулярно становятся призерами Всероссийской Олимпиады по корейскому языку, всероссийских и городских конкурсов эссе и прочих конкурсов.

О регионе

Корейский полуостров, на территории которого расположены два государства — Республика Корея и Корейская Народно-Демократическая Республика, занимает ключевую позицию в Дальневосточном регионе, играя роль связующего звена между странами АТР и Евразией.

Республика Корея является одним из мировых экономических лидеров, занимая 15-е место по уровню ВВП (с населением всего в 51 млн чел). Технологические достижения Республики Корея хорошо известны благодаря таким мировым брендам как «Самсунг» или «Хёндэ».

Культурные достижения Южной Кореи обретают новое значение в мире благодаря такому явлению, как «Корейская волна», то есть стремительное распространение и рост популярности массовой корейской культуры.

Корейская Народно-Демократическая Республика, несмотря на ее национальную и социально-экономическую специфику, является соседом Российской Федерации и постепенно начинает становиться важным партнером России в новых экономических и политических условиях.

В начале XXI века слово «Корея» стало хорошо узнаваемым брендом и не нуждается в особом представлении.

Перспективы профессиональной карьеры

После окончания обучения в бакалавриате по направлению «Корейская филология» студенты имеют возможность продолжить обучение в магистратуре Восточного факультета или устроиться на работу в многочисленные представительства крупных и средних южнокорейских компаний, работающих на рынке Санкт-Петербурга или российских компаний, ведущих бизнес с Республикой Корея. Выпускники отделения «Корейская филология» востребованы в качестве профессиональных художественных и синхронных переводчиков в России и за рубежом. Диплом корееведа-филолога Восточного факультета СПбГУ также дает хорошую основу для поступления в зарубежные (южнокорейские и европейские) учебные заведения для продолжения высшего востоковедного образования.

Выпускники отделения «Корейская филология» в разное время работали и работают в следующих южнокорейских компаниях: «Хёндэ Моторс» (Hyundai Motors), «Кориан Эа» (Korean Air), «Лотте» (Lotte), «Эл Джи» (LG) и др.

Китайская филология (с дополнительной квалификацией «Специалист в области перевода»)

- Китайская филология

О кафедре

Кафедра китайской филологии — крупнейшая и одна из старейших на Восточном факультете. Преподавание китайского языка началось здесь с 1855 года. За полтора века кафедра прошла долгий и плодотворный путь развития, круг преподаваемых языков постоянно расширялся. Создание кафедры и первой научной школы отечественного китаеведения неразрывно связано с именем академика В. П. Васильева (1818–1900). Во второй половине XIX и начале XX века на кафедре работали такие известные китаеведы, как Д. А. Пещуров (1833–1913), С. М. Георгиевский (1851–1893), А. О. Ивановский (1863–1903), П. С. Попов (1842–1913). В 1910–1940 гг. изучение и преподавание китайской филологии было возведено на новую высоту академиком В. М. Алексеевым (1881–1951) и его учениками Ю. К. Щуцким (1897–1938), Б. А. Васильевым (1899–1937), А. А. Драгуновым (1900–1955), А. А. Штукиным (1904–1953), К. И. Разумовским (1905–1942). Долгие годы на кафедре преподавали крупнейшие знатоки Китая Г. Ф. Смыкалов (1877–1955), Б. И. Панкратов (1892–1979), В. В. Петров (1929–1987), Е. А. Серебряков (1928–2013), Н. А. Спешнев (1957–2011), Т. Н. Никитина (1929—2015). С 1950 до 2017 года на кафедре преподавал выдающийся синолог и лингвист С. Е. Яхонтов.

В связи с постоянно растущим тесным сотрудничеством между Россией и Китаем и популярностью изучения языка и культуры КНР в последние несколько десятилетий штат преподавателей кафедры постоянно расширяется за счет привлечения молодых и перспективных исследователей.

Преподаватели кафедры постоянно повышают уровень квалификации, публикуют авторские монографии по актуальным проблемам востоковедения, переводы современной художественной литературы Китая, а также учебные пособия по всему спектру учебных дисциплин, связанных с китайским языком и культурой.

История Центральной Азии (с дополнительной квалификацией «Специалист в области перевода»)

О регионе

В самом сердце гигантского евразийского континента лежит обширный, охватывающий территорию нескольких стран, регион — Центральная Азия. В более расширенном понимании его называют также Центральной Евразией, а в более узком — Средней Азией или Туркестаном. Этот регион включает в себя зоны ковыльных степей, соленых полупустынь, барханных пустынь и высоких гор, поднимающихся до самой «Крыши Мира». Почти все реки в Центральной Азии не доходят до океана и либо заканчиваются в озерах, либо иссякают в песках. Летом здесь жарко и сухо, зимой морозно и ветрено — царит резко континентальный климат. Городская и оседло-земледельческая жизнь издревле тяготеет к оазисам, предгорьям и межгорным долинам, а на безбрежных просторах степей и пустынь еще сто лет назад, как и тысячу, и две, и три тысячи лет назад, не мог жить никто, кроме их хозяев — кочевников-скотоводов (сначала иранцев, а впоследствии тюрков).

История этого региона очень богата событиями и уходит корнями в глубокую древность. Расположение между тремя древними цивилизациями — переднеазиатской, индийской и китайской — с давних пор определяло транзитный характер Центральной Азии: именно через ее территорию, по ее караванным тропам, фигурально определяемым как Великий Шелковый путь, шел между древними культурными центрами обмен товарами, идеями, изобретениями, формами искусства. Но это не мешало и собственному развитию: в оазисах Южной Туркмении еще во втором тысячелетии до нашей эры, а в зоне Среднеазиатского Междуречья, образованного великими реками Амударьей и Сырдарьей, в начале первого тысячелетия до нашей эры возникли города и появилась городская жизнь. Земледелие, ремесло и торговля процветали в Маргиане, Хорезме, Согде, Бактрии, Фергане и других областях. Постоянным был на протяжении тысячелетий и плодотворный оседло-кочевой диалог — диалог Ирана и Турана. О древней эпохе Центральной Азии мы знаем из древнеиранских, античных и китайских письменных источников, а также из данных археологии, эпиграфики, нумизматики и других вспомогательных исторических дисциплин.

В начале Новой Эры началась эпоха Великого Переселения Народов, и иранский культурный ландшафт стал постепенно, хотя и не повсеместно, вытесняться тюркским: волны тюркских кочевников, век за веком прибывавшие из глубин континента, привели к тому, что центральноазиатская степь получила к рубежу I и II тысячелетий имя Кипчакской (Дашт-и Кипчак, по имени одного из тюркских племен), т. е. Поля Половецкого русских источников. Тогда же возникло и название Туркестан в значении «страна обитания тюрков»; с течением времени оно распространилось почти на весь регион. Так называли Центральную Азию арабы и персы после того, как она была включена в состав мусульманской империи — Халифата — и начался процесс ее исламизации. Свое название дали мусульмане и Среднеазиатскому Междуречью, назвав его Заречьем — Мавараннахр. Средневековая история Мавараннахра хорошо известна благодаря изобилию письменных источников на восточных языках, главным образом на персидском.

В Раннем Средневековье древние культурные центры региона — Хорезм, Согд, Балх (Бактрия), Мерв (Маргиана) — обрели второе дыхание, стали не только центрами оседло-земледельческой и торговой жизни, но и центрами исламской религии, культуры и искусства. С этим регионом, в эпоху существования Государства Саманидов (X в.) связан подъем иранской культуры и начало классического периода персидской литературы. На особое место выдвинулись к этому времени главные города Согда, Бухара и Самарканд, став на целую тысячу лет стольными городами Мавараннахра. Храня многочисленные архитектурные шедевры, эти древние города являются сегодня притягательными пунктами для туристов разных стран.

В XIII в. и Мавараннахр, и Дашт-и Кипчак вошли в состав величайшей в истории человечества континентальной империи — Великого Монгольского Улуса, а после ее распада — в разные монгольские и тюркские государства, бывшие наследниками империи Чингисхана. Завершилась же монгольская эпоха возникновением в Центральной Азии, со столицей в Самарканде, могущественной империи Тамерлана (эмира Тимура), прославленного завоевателя и государственного деятеля, имя которого известно каждому школьнику.

Позднесредневековый период истории Центральной Азии, начавшийся в XVI в., характеризуется постепенным экономическим и культурным упадком региона. Это было связано с утратой того транзитного статуса, который на протяжении не только веков, но и тысячелетий поддерживал огонь в этом очаге. После открытия морского пути в Индию и Великий Шелковый путь, и внутриконтинентальная караванная торговля перестали играть важную роль. Центральноазиатские государства (Бухарское ханство/Бухарский эмират, Хивинское ханство, Кокандское ханство), погрязнув в междоусобных войнах, стали в буквальном смысле мельчать, порой «до размера арка (цитадели)», и отставать в военно-техническом отношении от ведущих держав мира. Это обусловило их поражение в борьбе с более сильным и могущественным противником и вхождение в состав Российской империи (Бухарского и Хивинского ханств — в качестве протекторатов) в XIX в., а затем и ее наследника — СССР.

В 1924 году советское правительство провело т.н. «национально-территориальное размежевание» Советского Туркестана/Средней Азии, в результате чего на политико-административной карте СССР появились новые республики — Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и Киргизия. По конституции 1936 года все они обрели статус союзной республики, что позволило им обрести полную государственную независимость после распада СССР в 1991 году. В 1990-х годах новые независимые государства региона предпочитают именовать его Центральной, а не Средней Азией.

История изучения региона

Интерес к Туркестану/Средней Азии в молодой русской востоковедной науке проявился в первой трети XIX в. Санкт-Петербург стал ведущим центром туркестанистики благодаря богатым коллекциям восточных рукописей и монет, собранным на нашем факультете — факультете восточных языков Санкт-Петербургского Императорского Университета, а также в Азиатском музее Академии наук (ныне — Институт восточных рукописей РАН). Среди пионеров изучения Средней Азии были такие выдающиеся ориенталисты, как Х. Д. Френ (1782–1851), П. Савельев (1814–1859), Б. Дорн (1805–1881), В. В. Григорьев (1816–1881) и В. Вельяминов-Зернов (1830–1904).

Во второй половине XIX. интерес к Средней Азии и Туркестану значительно возрос в связи с колониальной экспансией России и включением региона в состав империи. Расцвет этого направления отечественного востоковедения связан с именем академика В. В. Бартольда (1869–1930), чьи многочисленные труды, охватывающие почти все области центральноазиатских (среднеазиатских) исследований, сформировали петербургскую школу туркестанистики и являются доказательством ее неразрывной связи с иранистикой и тюркологией.

В советское время изучение Центральной Азии в нашем университете было практически прекращено. Основные учебные программы и курсы стали преподаваться в университетах союзных республик — Казахстана и Средней Азии, где возникли собственные востоковедные школы. Что касается петербургско-ленинградской научной школы, то в последние десятилетия существования СССР среднеазиатские исследования (часто достигавшие выдающихся результатов) были сосредоточены на археологии (В. Массон, А. Мандельштам, Б. Маршак, Евгений и Тамара Зеймаль), этнографии (Н. Кисляков, А. Розенфельд, В. Курылев) и лингвистике (В. Лившиц, И. Стеблин-Каменский), тогда как изучение средневековой, новой и новейшей истории считалось прерогативой национальных республик.

В условиях новой геополитической реальности, возникшей в связи с распадом СССР и появлением независимых государств в Центральной Азии и на Южном Кавказе, в России возникла потребность в подготовке высококвалифицированных экспертов по Центральной Азии и Кавказу. Поэтому в 1996 г. изучение Центральной Азии и Кавказа в Санкт-Петербургском университете было возобновлено. Процесс восстановления бартольдовских исследовательских и преподавательских методов, базирующихся на глубоком знании классических восточных языков и истории региона, происходит параллельно процессу изменений в историографии новых независимых государств Центральной Азии и Кавказа, где восстановлению и переоценке подвергаются национальные ценности, культуры и традиции.

О кафедре

В настоящее время на кафедре Центральной Азии и Кавказа, наряду с курсом всемирной истории и другими общими дисциплинами по специальности «историк-востоковед», читаются курсы по истории, географии, этнографии, культуре и литературе, религии, современному политическому и экономическому положению стран Центральной Азии. Основной упор делается на изучение истории, однако география и культурная антропология (этнография) рассматриваются как важные дисциплины, без которых понимание истории невозможно. Построение курсов основано на представлении о том, что Центральная Азия — это цельный регион с общей историей, причем тесно связанный с соседними цивилизациями (Передняя Азия, Россия, Китай).

Таким образом, кафедра предпочитает региональный подход рассмотрению отдельно взятых местных «историй». Следуя этому подходу, восходящему к идеям академика Бартольда о фундаментальной востоковедной подготовке историка-среднеазиатоведа, студенты отделения истории Центральной Азии изучают, прежде всего, классические языки мусульманского Востока, т. е. персидский, турецкий и арабский (в разных комбинациях, с обязательным изучением двух из этих языков), и получают широкие знания по истории региона. Под руководством преподавателей студенты знакомятся с важнейшими письменными источниками по истории Центральной Азии, Кавказа и Ирана и учатся читать и понимать средневековые восточные тексты. Кроме того, преподаватели Кафедры предлагают студентам разнообразные специальные курсы и семинары. В связи с повышенным интересом студентов к новейшей истории и современному положению в Центральной Азии введено изучение дополнительных восточных языков — таджикского и узбекского (в перспективе — казахского).

Преподаватели кафедры

Возглавляет центральноазиатское направление на кафедре кандидат исторических наук, доцент Заринэ Алиевна Джандосова. Доцент Джандосова читает базовые курсы по географии, новой и новейшей истории региона и специальные курсы по проблемам новой и новейшей истории, а также преподает персидский и таджикский языки.

- Крупнейший специалист по средневековой истории региона, доктор исторических наук, профессор Турсун Икрамович Султанов, долгие годы руководивший кафедрой, читает базовые (введение в специальность, древняя и средневековая история) и специальные курсы, проводит семинары по истории монгольских и тюркских государств средневековья, по книжной культуре народов Туркестана.

- Старший преподаватель Татьяна Владиславовна Моносова читает курсы по культуре и этнографии, а также литературе Центральной Азии, а также является ведущим преподавателем персидского языка.

- Ассистент Екатерина Александровна Болашенкова (выпускница кафедры) читает специальные курсы и преподает персидский язык.

Преимущества обучения

Турецкий и узбекский языки студентам кафедры преподают преподаватели кафедры тюркской филологии, арабский язык — преподаватели кафедры арабской филологии.

Сложность обучения такой комплексной специальности, как востоковедение, а также специфика изучения восточных языков обуславливают малое число студентов в учебных группах. Набор на отделение Центральной Азии (в группу из 5–7 человек) проводится обычно раз в два года. После четырех лет обучения в бакалавриате лучшие студенты поступают в кафедры магистратуры по избранным им направлениям.

За 23 года существования кафедры Центральной Азии и Кавказа (первый выпуск магистрантов — 2001 г.) центральноазиатское отделение окончило около 40 человек. Не менее 10 из них после этого остались в науке и защитили кандидатские диссертации. Выпускники кафедры работали и продолжают работать в таких научных учреждениях Санкт-Петербурга, как Институт восточных рукописей, Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера), Государственный Эрмитаж и Восточный факультет СПбГУ.

Немало выпускников кафедры связали свою судьбу с т. н. практическим востоковедением, став переводчиками с персидского, турецкого или арабского языков, причем некоторые из них в настоящее время работают в странах изучаемых языков.