История Кавказа (Армения) (с дополнительной квалификацией «Специалист в области перевода»)

Программа предлагает всесторонний обзор истории народов Кавказа, в частности, Армении, начиная с древних времён и заканчивая современными процессами и дает уникальную возможность погрузиться в богатейшую историю и многослойную культуру региона, а также ознакомиться с современными тенденциями и вызовами, с которыми сталкиваются страны региона.

Ведущие преподаватели по данной специальности

-

Заринэ Алиевна Джандосова, заведующая кафедрой Центральной Азии и Кавказа, кандидат исторических наук, доцент.

-

Донара Сережаевна Мкртчян, доцент, кандидат филологических наук, преподает современный армянский язык (фонетика, грамматика и разговорная практика), литературу Армении, спецкурс по проблемам армянской поэзии, историографию и источниковедение Кавказа; рукописную традицию Армении и Грузии, историю и литературу Кавказа, армяно-грузинские взаимоотношения в Средневековье.

-

Василиса Андреевна Кагирова, старший преподаватель, кандидат филологических наук, специализируется в области лингвистики, преподает современный армянский язык, древнеармянский язык (грабар), грузинский язык, курсы по географии Кавказа, историографии и источниковедению Кавказа, литературе народов Кавказа, памятникам культуры, исторической географии, геополитике Кавказа.

-

Диана Гургеновна Кикнадзе, доцент, кандидат исторических наук, ведет занятия по современному грузинскому языку, истории грузинской литературы, истории и этнографии Южного Кавказа.

-

Екатерина Александровна Болашенкова, старший преподаватель, преподает современный персидский язык и специальные курсы по истории и истории культуры, в том числе курс по этноконфессиональной ситуации на Кавказе.

Изучаемые языки

- армянский язык (основной);

- персидский язык (фарси) (основной);

- грузинский язык (дополнительный);

- английский язык.

Основные курсы

- география Кавказа;

- культура и этнография Кавказа;

- история Кавказа;

- история армянской литературы;

Образовательная программа

Программа «История Кавказа (Армения)» нацелена на глубокое изучение культурного наследия региона, включая:

- Исследование древних цивилизаций и их влияние на современность.

- Обзор археологических находок и их значение для понимания истории.

- Изучение языка и переводческих компетенций, что способствует лучшему пониманию культурной среды.

Особое внимание уделяется изучению политико-экономических, социальных, культурно-цивилизационных, этно-конфессиональных и лингвистических особенностей Армении. Это позволяет сформировать целостное представление о регионе и его месте в мировой истории.

Практическая составляющая

Программа ориентирована на абитуриентов, стремящихся построить успешную карьеру в сферах культуры, образования и науки. Мы предлагаем множество преимуществ, включая:

- Опытный профессорско-преподавательский состав.

- Глубокое изучение истории, культуры и языков Армении

- Изучение древнеармянского языка грабар, восточных и западных языков, что создает базу для успешного освоения профессии переводчика.

- Практика в ведущих научных учреждениях Санкт-Петербурга, что позволяет применять полученные знания на практике и развивать профессиональные навыки.

Одной из главных особенностей является возможность прохождения стажировок в ведущих международных организациях и образовательных учреждениях. Вы сможете:

- Принять участие в стажировках в Организации Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ), что даст Вам представление о международной безопасности и сотрудничестве стран-участниц. стажировка позволит получить практический опыт работы в международной организации, ознакомиться с вопросами сотрудничества и интеграции стран-участниц.

- Участвовать в работе Межпарламентской ассамблеи стран СНГ, что станет бесценным опытом в сфере международных отношений. студенты смогут посетить ассамблею, участвовать в её работе и получить навыки, необходимые для успешной деятельности в сфере политических и межгосударственных отношений.

- Принять участие в летних школах, где изучите актуальные темы по истории, культуре и языкам Кавказа, а также повысить свои навыки общения и языка.

- Совершить стажировку в Ереванском государственном университете, в одном из самых престижных вузов Армении чтобы углубить знания в области армянской истории и культуры. а также наладить связи с ведущими учеными и преподавателями.

- Участвовать в обменных программах в Русско-Славянском университете для получения международного опыта.

- Исследовать вековые архивы и рукописи в Матенадаране — уникальном институте древних рукописей и исторических архивов, стажировка в котором позволит получить доступ к бесценным ресурсам и материалам по истории Кавказа и Армени

Перспективы после окончания программы

Выпускники программы смогут работать в следующих областях:

- Перевод и локализация

- Исследования и аналитика

- Образование и преподавание

- Культурное и гуманитарное сотрудничество

- Государственные органы и международные организации

Области профессиональной деятельности выпускников

Обучение включает изучение нескольких языков, что предоставляет студентам необходимую практическую базу для работы в области перевода. Кроме того, выпускники программы получат возможность знакомиться с оригинальными образовательными программами по истории, культуре и языкам стран Востока, что открывает им доступ к уникальным методикам преподавания языков

Возможности студентов в переводческой деятельности

Все студенты, проходящие эту программу, имеют отличные перспективы в переводческой деятельности. Востребованность специалистов, владеющих армянским и другими восточными языками, постоянно растет, что открывает множество карьерных возможностей.

- Работать в качестве референтов, экспертов и консультантов в избранной области.

- Судить и анализировать культурные тексты на армянском языке, что является важным навыком для работы в международных отношениях.

- Участвовать в переводческих стажировках и проектах на международном уровне, что открывает пути к карьере в дипломатии, международных организациях

- Студенты смогут получить уникальные знания и навыки, участвуя в конференциях, выставках и семинарах, также участвовать в студенческих клубах по интересам, посвященных армянскому языку и культуре, литературы, искусству, что позволит развивать знания и навыки в более свободной обстановке.

Области профессиональной деятельности выпускников программы

Выбор этой программы открывает перед Вами множество дверей. Выпускники программы могут работать в:

- образовании и науке

- культуре и искусстве

- административно-управленческой деятельности

- СМИ и издательской деятельности

- туризме и археологии

В рамках обучения Вы получите не только теоретические знания, но и практические навыки в переводе. Студенты будут подготовлены к выполнению функций референта, эксперта, исследователя, преподавателя, переводчика и консультанта в своей профессиональной области. Это станет основой для успешной карьеры на международной арене.

Связи с индустрией

Мы гордимся тесными связями с учреждениями, где успешно трудятся выпускники Санкт-Петербургского государственного университета. Они работают в подразделениях, в МИД РФ, В СПБГУ, библиотечных центрах России и Армении, институтах практического востоковедения, научных и образовательных учреждениях, а также в СМИ. Просто необходимо отметить, что выпускники программы работают в органах государственного управления, рекламной и туристической сферах, а также в научно-исследовательских и аналитических центрах.

Практические занятия: Мы предлагаем интенсивные практические семинары, где Вы сможете применить теоретические знания на практике. Занятия проводятся опытными преподавателями и практикующими специалистами, которые поделятся с Вами своими знаниями и опытом.

Интернациональная среда: Обучение в мультикультурной среде позволит Вам обмениваться опытом с обучающимися из разных стран и культур, что способствует расширению Вашего мировоззрения и профессиональных контактов.

Кому подойдёт программа?

- Студентам и выпускникам гуманитарных и социальных наук

- Профессионалам, интересующимся культурой и историей Кавказа

- Переводчикам, желающим углубить свои знания и навыки

- Всем, кто хочет развить свою карьеру в области международных отношений и межкультурной коммуникации

Понимание истории и культуры Кавказа – это ключ к эффективной коммуникации и сотрудничеству в современном мире. Образовательная программа «История Кавказа (Армения)» — это Ваш шанс стать частью выдающейся академической традиции, освоить уникальные языки и культуры, а также подготовиться к успешной и разнообразной карьере.

О регионе

Республика Армения находится на Южном Кавказе. Это небольшое государство в его нынешней форме существует с 1991 года. Между тем, Армения — страна с богатейшей многовековой историей, берущей начало до нашей эры. На протяжении всего своего существования эта страна находилась между Востоком и Западом, Азией и Европой, на пересечении торговых путей, в центре драматических военно-политических столкновений. Армения — первое государство, принявшее христианство в качестве государственной религии. Армянская культура обладает древней письменной традицией, собственным уникальным алфавитом, памятниками архитектуры, занесенными в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В то же время, страна живет активной современной жизнью, поддерживает и развивает международные связи, занимается разработкой высоких технологией и неизменно тепло принимает гостей.

Территория древней Армении, известная как Армянское нагорье, является колыбелью одной из самых древних цивилизаций. Древняя Армения находилась на пересечении важных торговых путей и в течение веков развивала уникальную культуру. Исторической родиной армянского народа стало Армянское нагорье, которое уже с VI–го века до н. э. в официальных надписях называлось АРМЕНИЯ.

Своё название Армянское нагорье получило благодаря тому, что в пределах нагорья находилась историческая область формирования армянского народа. Термин вошёл в научный оборот в 1843 году профессором геологии Германом Вильгельмовичем Абихом в монографии («О геологических свойствах Армянского нагорья». В 1882 г. в Вене вышел в свет фундаментальный труд уже всемирно известного учёного Х. Абиха «Geologie des Armenishen Hochlandes», посвящённый общей геологии Армянского нагорья. Благодаря его работам мировое научное сообщество впервые узнало об этом гигантском физико-географическом объекте. Благодаря Абиху термин «Армянское нагорье» как самостоятельная единица вошел в широкий научный оборот и был принят такими всемирно известными учеными, географами и путешественниками 19-20 веков, как Э. Зюс, Х. Линч, Ф. Освальд, А. Воейков, Ф. Левинсон-Лессинг, А. Лейстер, А. Рейнхардтен и др. В настоящее время термин используется во всех энциклопедиях и географических справочниках мира.

Армянское нагорье охватывает всю территорию современной Армении, значительную часть северо-восточной Турции (Заподной Армении), небольшую западную часть Ирана и южную часть Грузии, западную часть Азербайджана. Территория современной Армении занимает примерно 10 процентов Армянского нагорья. В широком смысле слова Армянское нагорье включает в себя Малый Кавказ, Восточный (Армянский) Тавр. В его составе выделяются Джавахетское, Карское, Гегамское, Варденисское и Карабахское нагорья, а на юге — Агдагский массив. Сложный климат и географические условия сделали эту территорию уникальным местом для развития технологий и культурных традиций.

В пределах Армянского нагорья сохранились многочисленные остатки древней цивилизации: Циклопические сооружения, мегалитические камни

- Долмены – мегалитические структуры, представляющие собой каменные гробницы, датируемые бронзовым веком. Эти гробы свидетельствуют о развитом ритуальном и funerary практике в древних обществах.

- Менгиры – вертикально стоящие камни, которые использовались для ритуальных целей. Они имеют значительное культурное и религиозное значение и часто группировались в определенные комплексы.

- Кромлехи – круговые комплекса из менгиров, которые, как считается, использовались для астрономических наблюдений и ритуалов. Эти сооружения играли важную роль демонстрируют высокую степень инженерного мышления.

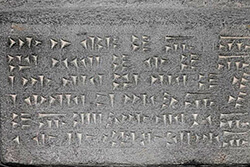

Ереван – один из древнейших городов мира, ему не менее 2806 лет. Летоисчисление армянской столицы начинается с одного древнего сооружения – крепости Эребуни. Благодаря обнаруженной здесь клинописной табличке археологи выяснили, что крепость была построена царем Урарту Аргишти I в 782 году до н. э. Вообще в ходе раскопок на территории крепости были обнаружены разные любопытные вещи, в том числе – изделия из золота и серебра, но самыми ценными обретениями считаются именно 23 клинописные таблички, которые дали ученым больше информации об урартском времени.

Таблички хранятся в расположенном у остатков крепости в историко-археологическом музее-заповеднике «Эребуни». Это один из важных центров изучения истории древнего государства Урарту. На сегодняшний день Эребуни – единственный археологический памятник, который открыт для широкой публики в Ереване.

На протяжении веков Армения была центром исторических событий, и в рамках программы предусмотрено изучение ключевых процессов, личностей и событий, которые оказали значительное влияние на развитие этого удивительного региона. Ценные материалы исторических событий бережно сохранили рукописи, архивные материалы и ценные источники древности, которые хранятся в Матенадаране, в ИВР РАН и в многочисленных хранилищах всего мира, где наши студенты могут заниматься изучением этих материалов. «Матенадаран» в переводе с армянского языка означает «хранилище рукописей». Коллекция Матенадарана – одна из крупнейших в мире: в ней более 23 тысяч рукописей и около 300 тысяч архивных документов. 14 200 рукописей здесь – армянские, их содержание охватывает почти все области армянской науки и культуры. Среди рукописей на других языках особенно интересны образцы, оригиналы которых есть только в Матенадаране.

Самая маленькая книга Матенадарана – «Календарь» (1434) – весит 19 грамм, а самая большая – «Мшо Чарантир» (1200–1202) – 27,5 килограмма. Древнейшие фрагменты рукописей относятся к V–VI векам.

История изучения армянского языка в Санкт-Петербургском университете

История Кавказского отделения и преподавания армянского языка

История Кавказа неразрывно связана с множеством культур и народов, а значение Армении в этом контексте невозможно переоценить. Еще в 1812 году, наряду с арабским языком, приглашенный преподаватель Франсуа Деманж читал курсы армянского языка. Преподавание армянского языка на Восточном факультете Санкт-Петербургского университета началось в 1818-1822 годах. Это стало отправной точкой для становления университетского востоковедения в России, поскольку в рамках образовательной программы изучались также арабский, персидский и турецкий языки.

24 июля 1844 года по представлению председателя Кавказского комитета генерала-адъюнкта А. И. Чернышева последовало Высочайшее повеление «Об учреждении при отделении восточной словесности Петербургского университета преподавания армянского, грузинского и татарского языков». Так языки Южного Кавказа были официально введены в круг университетского образования. Этот факультет стал ключевым в подготовке специалистов в области изучения восточных языков и культур.

28 декабря 1844 года в университете открылась кафедра армянского языка, которую возглавил известный в ученых кругах Никита Лазаревич Бероев (Мкртыч Егиазарович Бероян) (1795–1872), выпускник Петербургского учебного отделения при Министерстве иностранных дел России.

С дальнейшим развитием востоковедения, 22 октября 1854 года по указу императора Николая I был образован Факультет восточных языков. Его торжественное открытие состоялось 27 августа (8 сентября) 1855 года.

Педагогические и научные традиции, заложенные Бероевым, развивали выдающиеся арменоведы Петербургского университета К.П. Патканов, Н.Я. Марр, Н.Г. Адонц, И.А. Орбели, Юзбашян, которые обеспечили высокий уровень академического преподавания, что заложило прочный фундамент для дальнейших исследований и образования в этой области. Эта традиция продолжается и по сей день, обеспечивая студентам доступ к богатой культурной и языковой наследии Кавказа.

Автор проекта – доцент СПбГУ Донара Сережаевна Мкртчян

История Ирана и Афганистана (с дополнительной квалификацией «Специалист в области перевода»)

- История Ирана и Афганистана

О кафедре

Отделение истории Ирана и Афганистана — одно из старейших на Восточном факультете СПбГУ. Еще в первой половине XIX в. большой вклад в изучение истории Афганистана и Ирана внесли российские, в частности, петербургские ученые-востоковеды, среди которых: акад. Б. А. Дорн (1805—1881), первый декан восточного факультета проф. А. К. Казембек (1802–1870), М. Дж. Топчибашев (1790–1869), В. В. Григорьев (1816–1881), Г. В. Мельгунов (1834–1873) и др.

Подготовка квалифицированных специалистов по истории и культуре этих стран, иранских народов в целом, было одной из важнейших задач, стоявших перед отечественным востоковедением. Еще в XIX — начале ХХ вв. большинство выпускников-иранистов Восточного факультета проходили службу в государственных структурах, в различных министерствах и ведомствах Российской империи.

После восстановления Восточного факультета ЛГУ по окончании Великой Отечественной войны было воссоздано и отделение истории Ирана. Отделение истории Афганистана было создано позже, во многом благодаря усилиям бывшего заведующего кафедрой истории стран Ближнего Востока проф. А. Д. Желтякова. Ведущими преподавателями отделения истории Афганистана стали известные отечественные востоковеды, работавшие в научных центрах Ленинграда: В. А. Ромодин — сотрудник ЛО Института востоковедения, а также А. Л. Грюнберг — сотрудник Института языкознания РАН, прекрасно знавший Афганистан и много раз бывавший там. Бурные события в Афганистане на рубеже 1970–1980-х гг. потребовали увеличения числа студентов-афганистов, в связи с чем прием на отделение истории Афганистана был расширен.

Ведущие преподаватели кафедры

- И. В. Базиленко, доктор исторических наук, профессор, ведущий специалист кафедры по истории Ирана. Область научных исследований — история, культура и религии стран Ближнего и Среднего Востока; история основных идейных течений и цивилизаций стран Востока; Россия и Восток. Читает курсы по истории Ирана, историографии и источниковедению истории Ирана, религиоведению, русско-иранским отношениям.

Изучаемые языки

Основной:

- персидский язык (фарси) — государственный язык Исламской Республики Иран; более 80 млн носителей; в средние века — язык межнационального общения народов Передней, Центральной и Южной Азии; богатейшая классическая (средневековая) и современная литература; аналитический язык; алфавит на основе арабского письма; изучается на 1–4 курсах; семестровые/годичные аттестации, итоговый госэкзамен.

- язык дари — язык афганских таджиков, хазарейцев, чараймаков и некоторых других этнических групп. Один из двух государственных языков Афганистана. Распространен главным образом в его северных и центральных провинциях, в Кабуле, а также в Пакистане, Иране. Язык межэтнического общения. Общее число говорящих около 15 млн чел.; изучается на 1–4 курсах; семестровые/годичные аттестации.

Дополнительные:

- афганский язык (пашто) — один из двух государственных языков Афганистана; более 30 млн носителей; письменная литература с XVI века; флективный язык; алфавит на основе арабского письма; изучается на 3–4 курсах; семестровые/годичные аттестации;

- арабский язык — изучается на 1–2 курсах; семестровые/годичные аттестации.

Стажировки

Студенты 2–4 курсов традиционно участвуют в археологических экспедициях в Центральной Азии (Таджикистан и др.), а также выезжают на языковую практику в университеты Ирана.

Выпускники

Как и прежде, большинство выпускников отделений истории Ирана и Афганистана продолжают работать в государственных структурах РФ: в МИД, в силовых и информационных ведомствах и, конечно, научных центрах (Институт востоковедения РАН, Институт восточных рукописей РАН, «Кунсткамера», Институт лингвистических исследований РАН, Государственный Эрмитаж и т. д.

О регионе

Иран и Афганистан, земли Среднего Востока, — исторический мост между восточным Средиземноморьем, Западной Азией, Южной Азией и Дальним Востоком. Через земли Афганистана и Ирана проходил великий Шелковый путь. Территория Ирана и Афганистана — родина зороастризма, одной из древнейших из ныне существующих религий мира.

Народы, говорящие на иранских языках, в настоящее время проживают в Иране, Афганистане, Таджикистане, Пакистане, Ираке, Турции, Узбекистане, Южной Осетии, России (Северная Осетия — Алания).

История арабских стран (с дополнительной квалификацией «Специалист в области перевода»)

- История арабских стран

История арабских стран

Изучение и преподавание истории и культуры арабского Востока началось в стенах Санкт-Петербургского университета с момента его воссоздания в 1819 г. и получило дальнейшее развитие с открытием Факультета восточных языков (ФВЯ) в 1855 г. В числе первых, кто читал курсы по истории арабов и ислама на ФВЯ были выдающиеся востоковеды О. И. Сенковский (1800–1858), А. К. Казембек (1802–1870), египетский профессор М. А. Тантави (1810–1861), другие известные ученые.

Ведущие преподаватели по данной специальности

Среди исследователей истории народов Ближнего Востока, работавших на Восточном факультете в ХХ в.: академики В. В. Бартольд (1869–1930) и И. А. Орбели (1887–1961), чл.-корреспонденты АН А. Ю. Якубовский (1886–1953) и Н. В. Пигулевская (1894–1970), проф. И. П. Петрушевский (1898–1977), доц. А. М. Голдобин (1924–1981), О. И. Голузеев (1943–2013) и др.

Преподавание истории и географии, этнографии и историографии Арабского мира на Восточном факультете СПбГУ ведут профессор Н. Н. Дьяков (заведующий кафедрой), доцент, д. ист. н. И. В. Герасимов, доцент В. Н. Блондин, ст. преподаватель А. С. Матвеев, ст. преподаватель Т. В. Образцова, ассистент П. Г. Гулькин.

Основные и специальные учебные курсы:

- Введение в специальность («история арабских стран»)

- Введение в исламоведение

- История арабских стран (древность, Средневековье, Новое и Новейшее время)

- География арабских стран

- Этнография арабского мира

- Арабские исторические тексты

- Русские путешественники на Ближнем Востоке

- Мусульманский Магриб в Средние века и Новое время

- Экономика арабских стран

- Средства массовой информации арабского Востока

- История и культура мусульманской Испании и т. д.

Изучаемые языки

Наряду с фундаментальной подготовкой по основному восточному (арабскому) языку, студенты отделения истории арабских стран изучают (по выбору) турецкий, персидский или иврит.

Стажировки

Важным подспорьем в освоении восточных языков являются стажировки в университетах Ближнего Востока: Египта и Иордании, Кувейта и ОАЭ, Марокко, Туниса и т. д.

Выпускники

Лучшие из выпускников-арабистов кафедры истории стран Ближнего Востока продолжают свою востоковедную деятельность в университетах и академических институтах Санкт-Петербурга и Москвы, Казани, Уфы, Махачкалы, а также в университетах Баку, Берлина, Лондона, Парижа, других городов мира. Среди наиболее значимых имен: член-корреспондент РАН проф. М. Б. Пиотровский, проф. О. Г. Большаков, проф. С. М. Прозоров, проф. М. А. Родионов, профессор А. Р. Шихсаидов и др. Ведущие специалисты кафедры истории стран Ближнего Востока принимали участие в представительных международных форумах востоковедов и исламоведов: в Александрии и Афинах, в Базеле и Берлине, Дамаске и Кувейте, в Лейпциге и Лондоне, в Неаполе, Париже, Рабате, эр-Рияде и т. д.

Многие наши выпускники хорошо зарекомендовали себя на дипломатической и переводческой работе, в журналистской, издательской, предпринимательской и других сферах деятельности.

Исламоведение (с дополнительной квалификацией «Специалист в области перевода»)

- Исламоведение

О программе

Образовательная программа «Исламоведение» ставит своей задачей сохранить и продолжить богатые традиции отечественного исламоведения, создававшегося выдающимися петербургскими и ленинградскими учеными: академиками В. В. Бартольдом и И. Ю. Крачковским, чл.-корр. АН А. Э. Шмидтом. Сложившаяся в Петербурге школа опирается на фундаментальные основы мирового академического исламоведения и ориентирована на глубокое знание арабского и других восточных языков, непосредственное знакомство с письменными памятниками, литературой, документальными источниками, комплексное изучение идейных, культурных, социально-политических и иных явлений и процессов в исламе. При создании программы учитывались новейшие подходы к изучению истории и культуры ислама, а также разработки в области инновационных образовательных технологий. Программа предполагает строго научный, комплексный, междисциплинарный подход к изучению ислама. Учебный процесс обеспечивается профессорско-преподавательским составом, специализирующимся в самых различных направлениях как с точки зрения предметных областей (история, культура, язык, этнография), так и с точки зрения так называемого «географического охвата».

Необходимость всестороннего изучения ислама обусловлена его значительной ролью в истории мировой цивилизации, а также современным влиянием на различные сферы общественной жизни многих государств, в том числе и Российской Федерации. Россия, в которой на сегодняшний день проживает около 20 млн мусульман, имеет продолжительную историю взаимодействия с мусульманским миром. Кроме того, ислам является инструментом как внутренней, так и внешней политики многих формальных и неформальных субъектов международных отношений, что, безусловно, формирует потребность подготовки высококвалифицированных кадров в области исламоведения, которую призвана восполнить предлагаемая программа.

Междисциплинарная программа «Исламоведение» направлена на формирование целостного представления об исламе как идеологической системе на основе комплекса знаний по истории, праву, догматике, философии, материальной и духовной культуре, экономике, современному общественно-политическому развитию, региональным и этническим особенностям с параллельным изучением классического и современного литературного арабского языка.

Руководитель программы — декан Восточного факультета, генеральный директор Государственного Эрмитажа, доктор исторических наук, академик РАН Михаил Борисович Пиотровский.

Преимущества программы

- Подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих необходимыми профессиональными навыками (в том числе культурными и языковыми с соответствующей программе спецификой), готовых к ведению научно-исследовательской, экспертной, педагогической, организационно-управленческой деятельности в области исламоведения;

- углубленное изучение классического и современного арабского языка;

- комплексное, основанное на междисциплинарном подходе, изучение особенностей истории и культуры ислама, практическое применение соответствующих знаний и компетенций;

- оригинальные образовательные программы по истории, культуре, религиоведению, литературоведению и языкам, политологии и экономике стран мусульманского Востока;

- органичное единство традиций и инноваций в образовании и научной деятельности;

- поддержка программы Научной лабораторией по анализу и моделированию социальных процессов, занимающейся подготовкой высококвалифицированных научных кадров и внедрением инновационных технологий в образовательный процесс под руководством профессора Мичиганского университета А. Д. Кныша;

- доступ к фонду Восточного отдела Научной библиотеки им. М. Горького, насчитывающего около 300 тыс. единиц хранения, из которых более 100 тысяч — редкие и рукописные издания, в том числе арабографические.

Кадровое обеспечение программы

В реализации программы на постоянной основе принимают участие 15 докторов наук, 12 кандидатов наук из СПбГУ, Государственного Эрмитажа, Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамеры) РАН, Института Восточных рукописей РАН.

Ведущие преподаватели

- М. Б. Пиотровский, доктор исторических наук, профессор, академик РАН, декан Восточного факультета СПбГУ, заведующий кафедрой Древнего Востока СПбГУ, Генеральный директор Государственного Эрмитажа

- А. Д. Кныш, доктор исторических наук, профессор Мичиганского университета, руководитель Научной лаборатории СПбГУ по анализу и моделированию социальных процессов

- О. И. Редькин, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой арабской филологии, председатель Научной комиссии Восточного факультета СПбГУ

- Н. Н. Дьяков, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории стран Ближнего Востока

- М. С. Пелевин, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой иранской филологии

- Е. А. Резван, заместитель директора по науке музея антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН, доктор исторических наук

- М. Н. Суворов, доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры арабской филологии

- О. А. Берникова, кандидат филологических наук, доцент кафедры арабской филологии

- Хана Яфиа Юсиф Джамиль, кандидат филологических наук, доцент кафедры арабской филологии

- Д. В. Уланова, кандидат исторических наук, ассистент кафедры арабской филологии

- А. И. Маточкина, кандидат философских наук, старший преподаватель Института философии СПбГУ

Профильные учебные курсы

- Ислам: история, культура и практика

- Арабский, персидский и турецкий языки

- Введение в коранистику

- Мусульманский мистицизм

- Мусульманское право

- География стран мусульманского Востока

- История стран мусульманского востока

- Культура и этнография стран мусульманского Востока

- Средневековая литература мусульманского мира

- Мусульманское искусство

- Шиитский ислам

- Ислам в России

- Ислам в Магрибе

- Ислам в Южной Азии

- Ислам в Субсахарской Африке

Академические связи

Бакалавры имеют возможность принимать участие в международных программах академического обмена между СПбГУ и ведущими университетами стран Европы и Азии. Практикуется проведение семинаров с Мичиганским университетом в режиме видеоконференцсвязи.

Профессиональная деятельность выпускников

Выпускники программы могут осуществлять деятельность в органах государственного управления, министерства и ведомства, научно-исследовательских и образовательных организациях, внешнеполитических и внешнеэкономических организациях; сфере общественной дипломатии, образовательных учреждениях, исламских образовательных организациях, мусульманских религиозных организациях и объединениях.

Исламоведение

Уровень обучения: магистратура.

Форма обучения: очная.

Продолжительность обучения: 2 года.

Язык обучения: русский.

Контрольные цифры приема в 2025 году (бюджет): 3 места.

План приема на места договорной основы: 5 мест.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Основные учебные курсы

- Идейный мир ислама

- Восточный язык (арабский, персидский, турецкий)

- Оцифровка исламских рукописей: проблемы и перспективы

- Русский ориентализм

- Ислам на Западе

- Этноконфессиональная ситуация в арабском мире

- Религия и философия стран Азии и Африки

- Цивилизации и религии стран Азии и Африки

- Антропология права

- Южная Аравия: историко-культурный ареал

- История распространения ислама в Восточной и Южной Африке

- Ислам и политика на постсоветском пространстве

- Адат и шариат в современных мусульманских обществах

- Исламская рукописная традиция Субсахарской Африки и африканской диаспоры

- Концепции современного востоковедения

Профили подготовки

- История и культура ислама

Преимущества образования

- Программа нацелена на комплексное, основанное на анализе и применении всей совокупности современных научных методов изучение социально-политических, экономических, культурно-цивилизационных, этно-конфессиональных, лингвистических и иных особенностей мусульманского мира.

- Многолетний опыт преподавания восточных языков сочетается при обучении с новейшими методиками образования.

- Магистрантам доступны уникальные электронные ресурсы на русском и иностранных языках, а также отраслевой филиал Научной библиотеки им. М. Горького, имеющий более 300 тысяч томов научной, учебной, художественной и периодической литературы на всех языках изучаемых регионов, коллекцию древних рукописей и ксилографов традиционной восточной культуры, редкие и антикварные книги и литографии.

Известные преподаватели

- М. Б. Пиотровский — руководитель программы, доктор исторических наук, генеральный директор Государственного Эрмитажа, декан восточного факультета, академик РАН, заведующий кафедрой Древнего Востока.

- Профессора: И. В. Базиленко, В. В. Бочаров, Н. Н. Дьяков, А. Ю. Желтов, Н. В. Колотов, О. И. Редькин, И. В. Герасимов, М. Н. Суворов.

Международные связи

- Свободный университет Берлина

- Университет Хельсинки

Основные направления исследований

- Религиозные течения в исламе

- Основные источники вероучения и права

- Религиозные течения в исламе

- Основные источники вероучения и права

Практика

- Государственный Эрмитаж

- Институт восточных рукописей Российской академии наук

- Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера)

Будущая карьера

Выпускники готовы к успешному выполнению функций эксперта, консультанта в выбранной профессиональной области, переводчика с соответствующего языка при работе в государственных и муниципальных органах власти РФ, общественных и негосударственных организациях, научных и образовательных учреждениях, средствах массовой информации, международных организациях и компаниях.

Перечень известных организаций, в которых могут работать выпускники

- Госкомпании, ТНК, СМИ, «Газпром» и др.

- Международные организации: ООН, Международный Красный Крест и др.

- Министерство иностранных дел РФ и другие органы государственной власти

- Отечественные и зарубежные университеты и исследовательские организации: СПбГУ, МГУ, РАН.

- Государственный Эрмитаж и другие музеи

Ассириология (языки, история и культура древнего Ближнего Востока) (с дополнительной квалификацией «Специалист в области перевода»)

Преподавание и изучение ассириологии в Санкт-Петербургском государственном университете

Великие археологические открытия XIX века и дешифровка письменностей и языков древнего Ближнего Востока положили начало мировой науки о Древнем Востоке. 25 мая 1857 г. на заседании Британского Королевского Научного общества было официально объявлено о рождении науки о клинописной цивилизации древности, которую назвали «ассириология» в честь мощнейшей державы VIII-VII вв. до н. э. — Ассирии, поскольку именно надписи ассирийских царей оказались первыми клинописными текстами на аккадском (ассиро-вавилонском) языке, которые были успешно дешифрованы и прочитаны учеными. Современная ассириология — это комплексная научная и учебная дисциплина, включающая в себя целый ряд отраслей науки о древность (шумерологию, урартологию, хеттологию, хурритологию, угаритологию и эламистику) и изучающая те цивилизации Древнего мира, которые пользовались клинописным письмом.

Клинописное письмо процветало на обширной территории от Восточного Средиземноморья до Ирана и Закавказья. Помимо собственно носителей шумерского (шумеры) и аккадского языка (аккадцы, вавилоняне, ассирийцы), населявших Междуречье Тигра и Евфрата, шумерским и аккадским как письменными языками, а также клинописью пользовались многочисленные народы, говорившие на самых разных языках (угаритяне, ханаанеи, египтяне, хетты, иранцы, хурриты, урарты, эламитяне). В середине II тысячелетия до н. э. аккадский язык служил языком дипломатического общения всего Переднего Востока от Ирана и Закавказья до Восточного Средиземноморья, Малой Азии и Египта. Об этом свидетельствует дипломатический архив фараонов XVIII династии (1580–1314 гг. до н. э.) Аменхотепа III и Аменхотепа IV (Эхнатона), найденный в Египте в древнем городе Ахетатон (современное городище Тель Эль-Амарна).

Уже более 100 лет в Санкт-Петербургском (Ленинградском) государственном университете осуществляется преподавание и изучение языков, литературы и истории народов Древнего Востока: с 1884 г. история Древнего Востока — обязательная университетская дисциплина. На факультете восточных языков Санкт-Петербургского университета в 1891 г. впервые в России началось преподавание аккадского языка. На историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета был прочитан первый курс истории Древнего Востока. Отсюда вышли почти все крупнейшие отечественные исследователи древнего Ближнего Востока: автор лучшей монографии по истории Древнего Востока академик Б. А. Тураев, доктора наук Н. Д. Флиттнер (специалист по искусству Месопотамии), М. Э. Матье (специалист по искусству Египта), Ю. Я. Перепёлкин (крупнейший отечественный египтолог), И. С. Кацнельсон (египтолог), И. М. Дьяконов (крупнейший отечественный ассириолог 2-й пол. XX в.), а также ученые, ставшие виднейшими специалистами в других областях истории и филологии: проф. Н. А. Мещерский (Восточное христианство, славянская Библия), акад. Д. А. Ольдерогге (африканистика), акад. Б. Б. Пиотровский (археология, урартология).

У истоков русской школы ассириологии (изучение древней Месопотамии) стоял специалист в области семитских языков академик Павел Константинович Коковцов (1861–1942). Учениками П. К. Коковцова были В. К. Шилейко, А. П. Рифтин и В. В. Струве. Знаменитый поэт «Серебряного века» Вольдемар Казимирович Шилейко (1891–1930) — автор первых в России университетских курсов по шумерскому и хеттскому языкам, первый в России профессиональный исследователь и переводчик произведений шумеро-аккадской литературы. Александр Павлович Рифтин (1900–1945) — основатель отделения ассириологии Университета. Академик Василий Васильевич Струве (1889–1965) — египтолог и шумеролог — основоположник отечественной школы изучения социально-экономической истории древних цивилизаций.

Самостоятельная кафедра Древнего Востока учреждена в нашем Университете в 1939 г. С 1952 г. кафедра Древнего Востока проводит регулярный набор ассириологов (изучение древней Месопотамии) и египтологов (изучение древнего Египта). С 1952 по 1965 г. кафедру возглавлял академик В. В. Струве. Далее кафедрой руководил директор Государственного Эрмитажа академик Борис Борисович Пиотровский (1908–1990). В настоящее время во главе кафедры — директор Государственного Эрмитажа, специалист по истории и культуре древней Аравии Михаил Борисович Пиотровский.

Древние культуры Ближнего Востока от долины Нила до Междуречья Тигра и Евфрата лежат в основе современной не только ближневосточной, но и европейской цивилизации, поскольку именно на древний Ближний Восток уходят корни античной цивилизации. Студенты этого отделения изучают языки, историю, экономику, литературу, религию и культуру народов и государств, существовавших на обширном пространстве от Восточного Средиземноморья (территория современного Израиля, Ливана, Турции, Западной Сирии, Иордании) до Месопотамии (территория современного Ирака и северо-востока Сирии) с древнейших времён и до конца I тысячелетия до н. э.

В основе учебной программы — освоение двух главных клинописных языков древней Передней Азии: аккадского и шумерского, на которых дошли десятки тысяч текстов, написанных в IV–I тысячелетиях до н. э. и относящихся к самым разным жанрам: хозяйственные и правовые документы, частные и деловые письма, художественные произведения, исторические сочинения. Эти таблички хранятся в таких крупнейших музеях мира, как Британский музей (Лондон), Музей Лувра (Париж), Берлинский музей, Стамбульский музей, Багдадский музей, Музей Метрополитен (Нью-Йорк), Музей Анатолийских цивилизаций (Анкара), ГМИИ им. А. С. Пушкина, Государственный Эрмитаж. Часть из них опубликована, однако немалое количество текстов еще ждет своего квалифицированного исследователя и издателя. Подготовка таких востребованных во всем мире специалистов является главной задачей университетской подготовки по ассириологии.

Дисциплины специализации:

- Введение в ассириологию

- География Древней Месопотамии

- Культура и этнография Древней Месопотамии

- История Древней Месопотамии

- Шумеро-аккадская литература

- Историография и источниковедение истории древней Месопотамии

- Социально-политическая система и экономика древней Месопотамии

- Искусство древней Месопотамии

- Восточное Средиземноморье в древности

- Письменные и изобразительные памятники древнего Ближнего Востока в коллекции Государственного Эрмитажа

Перспективы профессиональной карьеры

Основательная гуманитарная подготовка выпускников кафедры Древнего Востока позволяет заниматься научно-исследовательской и музейной деятельностью, а также преподавать (прежде всего, историю Древнего Востока) в высших учебных заведениях. Лучшие студенты и выпускники имеют возможность получать стипендии на учебу в востоковедных центрах Европы и Америки, а также принимать участие в конференциях по истории и филологии древнего Ближнего Востока в России и за рубежом, в частности, в Международных конгрессах по ассириологии и археологии древнего Ближнего Востока (RAI=Rencontre Assyriologique Internationale–International Congress of Assyriology and Near Eastern Archaeology), которые ежегодно проводятся в ведущих университетах мира.

С 2001 года, когда 47-й Международный конгресс состоялся в Университете Хельсинки, преподаватели и выпускники кафедры регулярно принимают участие в крупнейших форумах древневосточников. В 2007 году 53-й Международный конгресс состоялся в России (Петербург-Москва). В 2011 году преподаватели и аспиранты кафедры Древнего Востока СПбГУ делали научные доклады на 57‑м конгрессе в Риме, в 2012 году — на 58‑м конгрессе в Университете Лейдена (Нидерланды), в 2015 году — на 61-м конгрессе в Швейцарии (Женева-Берн). В 2019 году 65‑й конгресс состоялся в Париже.

Тюркская филология (с дополнительной квалификацией «Специалист в области перевода»)

Профиль «Тюркская филология»

Изучение тюркской филологии в Санкт-Петербургском университете началось в 1822 г. Первоначально это были курсы турецкого (османского) языка, читавшиеся время от времени на Секции восточной филологии, которые вел О. И. Сенковский — известный востоковед, журналист и писатель. В 1835 г. была учреждена кафедра турецкого языка, и турецкий язык был введен в число официальных предметов. Становление тюркологии как самостоятельной дисциплины обычно связывается с научной деятельностью А. О. Мухлинского, который возглавлял Кафедру с 1839 по 1866 гг. После основания Факультета восточных языков в 1855 г, на вновь образованной кафедре турецко-татарского языка стали преподаваться курсы и по другим тюркским языкам и литературам.

Ведущие преподаватели по данной специальности

С 1873 г. кафедру возглавлял основатель русской школы османистики проф. В. Д. Смирнов. С 1894 г. на кафедре преподавал основоположник тюркского языкознания П. М. Мелиоранский.

До ликвидации Факультета восточных языков в 1919 г. на кафедре турецко-татарской словесности работали также крупные тюркологи проф. А. Н. Самойлович (с 1907 г.) и проф. П. А. Фалёв (с 1915 г.).

На возрожденном в 1944 г. Восточном факультете Кафедру тюркской филологии последовательно возглавляли: в 1944–1947 гг. — чл.-корр. АН СССР проф. Н. К. Дмитриев; в 1947–1949 гг. — проф. С. Е. Малов; в 1949–1972 гг. — акад. А. Н. Кононов; в 1972–1988 гг. — проф. С. Н. Иванов; в 1988–2013 гг. — доктор филологических наук, профессор В. Г. Гузев. Заведующий кафедрой — кандидат филологических наук, доцент Н. Н. Телицин.

Состав кафедры тюркской филологии

Кандидат филологических наук, доцент А. В. Образцов; кандидат филологических наук, доцент А. И. Пылев; кандидат филологических наук, доцент Н. Н. Телицин; кандидат филологических доцент М. Э. Дубровина; кандидат филологических наук, доцент А. С. Сулейманова; ассистент, кандидат филологических наук Н. А. Матушкина; старший преподаватель, кандидат филологических наук А. Д. Ягафарова, преподаватель Шахназ Камалова, преподаватель Ширали Керам.

Изучаемые языки

Для студентов бакалавриата и магистратуры введено преподавание нескольких восточных языков:

- тюркские языки: турецкий язык, узбекский язык, якутский язык, азербайджанский язык, уйгурский язык, османский язык, староанатолийско-тюркский язык, чагатайский язык, древнетюркские языки (язык тюркских рунических памятников и древнеуйгурский язык);

- другие восточные языки: арабский и персидский.

Стажировки

Успешно развиваются международные связи. К преподаванию на кафедре регулярно привлекаются носители турецкого языка, граждане Турции, получившие образование в различных университетах этой страны. Деятельность турецких преподавателей способствует совершенствованию знания современного турецкого языка как студентами и аспирантами, так и преподавателями кафедры тюркской филологии и других кафедр Восточного факультета.

В настоящее время Кафедра поддерживает и развивает активные научные и творческие связи с Мраморноморским университетом, Турция (Marmara Üniversitesi, Türkiye) и другими учебно-научными учреждениями Турции. Подписаны соглашения о сотрудничестве с институтом Ю. Эмре, Турция (Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye).

На кафедре постоянно проходят стажировку специалисты из других учебных заведений и научно-исследовательских учреждений России, ближнего и дальнего зарубежья. Студенты кафедры тюркской филологии ежегодно проходят летнюю практику в странах изучаемого языка, в частности, на курсах изучения турецкого языка (TÖMER), на летних курсах турецкого языка при институте Ю. Эмре (Турция).

История

В настоящее время кафедра тюркской филологии Восточного факультета СПбГУ является признанным центром тюркологических исследований и подготовки тюркологов в России, СНГ и Европе. За период учебы выпускники кафедры овладевают всем комплексом теоретических знаний и практических навыков в области турецкого языка, османского языка, древнетюркских языков, истории турецкой и среднеазиатской тюркской литературы, истории и культуры Турции, истории и культуры тюркских народов древности и средневековья. Со времен основателя российской османистики В. Д. Смирнова кафедра сохраняет уникальные традиции преподавания османских арабографичных текстов, используя собственные учебные пособия.

Знаменитые выпускники кафедры:

- С. Е. Малов (1880–1957), российский и советский ученый-тюрколог, член-корреспондент АН СССР (1939), профессор Ленинградского университета.

- А. Н. Кононов (1906–1986), советский лингвист-тюрколог, с 1950 г. профессор Ленинградского университета, работал также в Ленинградском отделении Института востоковедения АН СССР (в 1961–1963 в должности заведующего отделением). Академик АН СССР с 1974 г. Почетный член Турецкого лингвистического общества, Научного общества востоковедов Венгрии, Венгерской академии наук.

- Л. А. Покровская (1925–2009), советский и российский тюрколог, доктор филологических наук, профессор, исследователь языка и культуры гагаузов.

- Э. Р. Тенишев (1921–2004), советский и российский тюрколог, монголовед, член-корреспондент РАН, доктор филологических наук, заведующий отделом урало-алтайских языков Института языкознания РАН, главный редактор журнала «Советская тюркология» и многотомного издания «Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков», заслуженный деятель науки Республики Татарстан, почётный академик Академии наук Республики Башкортостан.

- С. Н. Иванов (1922–1999), тюрколог-филолог, поэт-переводчик, доктор филологических наук, профессор, заслуженный работник культуры УзССР (1968), заслуженный деятель науки УзССР (1981). Член Союза писателей СССР с 1972 г.

Исламоведение

Уровень обучения: магистратура.

Форма обучения: очная.

Продолжительность обучения: 2 года.

Язык обучения: русский.

Основные учебные курсы

- Идейный мир ислама

- Восточный язык (арабский, персидский, турецкий)

- Оцифровка исламских рукописей: проблемы и перспективы

- Русский ориентализм

- Ислам на Западе

- Этноконфессиональная ситуация в арабском мире

- Религия и философия стран Азии и Африки

- Цивилизации и религии стран Азии и Африки

- Антропология права

- Южная Аравия: историко-культурный ареал

- История распространения ислама в Восточной и Южной Африке

- Ислам и политика на постсоветском пространстве

- Адат и шариат в современных мусульманских обществах

- Исламская рукописная традиция Субсахарской Африки и африканской диаспоры

- Концепции современного востоковедения

Профили подготовки

- История и культура ислама

Преимущества образования

- Программа нацелена на комплексное, основанное на анализе и применении всей совокупности современных научных методов изучение социально-политических, экономических, культурно-цивилизационных, этно-конфессиональных, лингвистических и иных особенностей мусульманского мира.

- Многолетний опыт преподавания восточных языков сочетается при обучении с новейшими методиками образования.

- Магистрантам доступны уникальные электронные ресурсы на русском и иностранных языках, а также отраслевой филиал Научной библиотеки им. М. Горького, имеющий более 300 тысяч томов научной, учебной, художественной и периодической литературы на всех языках изучаемых регионов, коллекцию древних рукописей и ксилографов традиционной восточной культуры, редкие и антикварные книги и литографии.

Известные преподаватели

- М. Б. Пиотровский — руководитель программы, доктор исторических наук, генеральный директор Государственного Эрмитажа, декан восточного факультета, академик РАН, заведующий кафедрой Древнего Востока.

- Профессора: И. В. Базиленко, В. В. Бочаров, Н. Н. Дьяков, А. Ю. Желтов, В. Б. Касевич, Н. В. Колотов, О. И. Редькин, М. А. Родионов, И. В. Герасимов, М. Н. Суворов.

Международные связи

- Свободный университет Берлина

- Университет Хельсинки

Основные направления исследований

- Религиозные течения в исламе

- Основные источники вероучения и права

- Религиозные течения в исламе

- Основные источники вероучения и права

Практика

- Государственный Эрмитаж

- Институт восточных рукописей Российской академии наук

- Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера)

Будущая карьера

Выпускники готовы к успешному выполнению функций эксперта, консультанта в выбранной профессиональной области, переводчика с соответствующего языка при работе в государственных и муниципальных органах власти РФ, общественных и негосударственных организациях, научных и образовательных учреждениях, средствах массовой информации, международных организациях и компаниях.

Перечень известных организаций, в которых могут работать выпускники

- Госкомпании, ТНК, СМИ, «Газпром» и др.

- Международные организации: ООН, Международный Красный Крест и др.

- Министерство иностранных дел РФ и другие органы государственной власти

- Отечественные и зарубежные университеты и исследовательские организации: СПбГУ, МГУ, РАН.

- Государственный Эрмитаж и другие музеи

Теория и практика перевода (языки Азии и Африки)

Уровень обучения: магистратура.

Форма обучения: очная.

Продолжительность обучения: 2 года.

Язык обучения: русский.

Образовательная программа магистратуры «Теория и практика перевода (языки Азии и Африки)» направлена на формирование у обучающихся целостного представления о современных подходах к переводу и переводческой деятельности на языках Азии и Африки.

Программа предназначена для подготовки профессиональных кадров в сфере устного и письменного перевода, предусматривает получение знаний в области теории перевода и межкультурной коммуникации, а также практических навыков в различных видах переводческой деятельности, включая синхронный перевод. Кроме того, в ходе освоения программы обучающиеся приобретают способность самостоятельного критического анализа и редактирования переводных текстов, а также овладевают навыками экспертизы качества перевода.

В 2024 году набор на программу охватывает арабский, китайский и турецкий языки. Уровень владения восточным языком не ниже С1/HSK5.

Современный Китай: экономика, политика, общество (с изучением китайского языка)

Уровень обучения: магистратура.

Форма обучения: очная.

Продолжительность обучения: 2 года.

Языки реализации — русский, английский, китайский — во время обучения в китайском вузе-партнере.

Основные учебные курсы

- Внешняя политика КНР

- Законодательство и правовое развитие КНР на современном этапе

- Китай, Россия, Европа: проблемы экономического, политического и социокультурного взаимодействия

- Китайская диаспора в современном мире

- Китайский язык (профессиональный уровень)

- Культура Китая на рубеже XX–XXI веков

- Методология изучения современного Китая

- Политическое, экономическое и социальное развитие КНР в XX–XXI веках

- Традиционная и современная система образования в КНР

Преимущества образования

- Программа предполагает углубление востоковедной подготовки и применение актуальных знаний дисциплин социально-гуманитарного профиля для изучения современного Китая. В процессе обучения магистранты осваивают навыки исследования новейших тенденций политического, экономического и социокультурного развития КНР и овладевают приемами экспертного анализа.

- Особое внимание уделяется методологическим проблемам изучения современного китайского общества и применению теоретико-методологического аппарата современных социальных наук к его изучению.

- Семестр обучения в Китае позволит магистрантам познакомиться с теоретическими и практическими разработками китайских ученых, прослушать ряд курсов по современному Китаю, читаемых ведущими китайскими профессорами, лучше узнать изучаемую страну, овладеть китайским языком на высоком профессиональном уровне.

- Среди международных партнеров: Гейдельбергский университет, Народный университет Китая, Свободный университет Берлина, Харбинский политехнический университет, Хельсинкский университет.

Будущая карьера

Профессиональная деятельность выпускников востребована в органах государственного управления, министерствах и ведомствах, российских внешнеполитических и внешнеэкономических организациях, региональных и международных организациях, экспертных учреждениях, занимающихся анализом политической и экономической ситуации на Дальнем Востоке и в КНР, научно-исследовательских и образовательных учреждениях, массмедийных организациях.

Программа магистратуры «Современный Китай»:

- предназначена для студентов, интересующихся современными процессами в политической, экономической, социокультурной сферах китайского общества;

- предлагает ряд уникальных профильных курсов, освоение которых дает комплексное понимание актуальных тенденций в развитии современного китайского общества;

- открывает возможности для включенного обучения в китайском университете-партнере;

- обеспечивает профессиональную подготовку магистров востоковедения — экспертов в сфере политических, экономических и социокультурных процессов в КНР.

В фокусе обучения:

- комплексное изучение политических, экономических, социальных аспектов развития современного китайского общества, внешней политики КНР и российско-китайских отношений;

- освоение методологии изучения Китая и методов актуальных китаеведных исследований;

- развитие навыков исследовательской, экспертно-аналитической и консалтинговой деятельности по вопросам российско-китайского сотрудничества.

Конкурентные преимущества программы:

- сочетание углубленной востоковедной подготовки с применением актуальных знаний современных дисциплин социально-гуманитарного профиля;

- изучение новейших тенденций политического, экономического и социокультурного развития КНР;

- развитие навыков применения теоретико-методологического аппарата современных социальных наук к изучению китайского общества;

- фундаментальная языковая подготовка;

- зарубежные стажировки по программам межгосударственных и межвузовских обменов;

- возможность провести один семестр обучения в Китае, в вузе-партнере, — это знакомство с теоретическими и практическими разработками китайских ученых, посещение лекционных курсов по современному Китаю, читаемых ведущими китайскими профессорами;

- освоение конкурентоспособных знаний и навыков, востребованных на современном рынке труда;

- диплом ведущего университета страны.

В реализации магистерской программы «Современный Китай: экономика, политика, общество» принимают участие ведущие востоковеды СПбГУ:

- Рысакова Полина Игоревна, кандидат социологических наук, доцент кафедры теории общественного развития стран Азии и Африки, научный руководитель магистерской программы «Современный Китай».

- Самойлов Николай Анатольевич, доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой теории общественного развития стран Азии и Африки, директор Центра изучения Китая СПбГУ.

- Бочаров Виктор Владимирович, доктор исторических наук, профессор кафедры теории общественного развития стран Азии и Африки.

- Попова Людмила Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики СПбГУ.

- Родионов Алексей Анатольевич, кандидат филологических наук, доцент кафедры китайской филологии СПбГУ.

Профильные учебные курсы

- Китайский язык

- Методология изучения современного Китая

- Политическое развитие современного Китая

- Законодательство и правовое развитие современного Китая

- Экономическое развитие современного Китая

- Социальное развитие современного Китая

- Китай и Европа: проблемы экономического, политического и социокультурного взаимодействия

- Российско-китайские отношения

- Особенности развития китайской диаспоры в современном мире

- Культура Китая на рубеже XX–XXI веков

- Традиционные и современные системы образования на Востоке

Основные темы исследований для подготовки магистерских диссертаций:

- Социально-политическое развитие КНР на современном этапе

- Социально-экономическое развитие КНР на современном этапе

- Социокультурное развитие КНР на современном этапе

- КНР в системе международных/региональных политических и экономических связей

- Внешняя политика КНР

- Глобализационные тенденции в китайском обществе

- Миграционные процессы в китайском обществе

- КНР и китаеязычный мир

- Китайская диаспора в современном мире

- Образовательная политика КНР

- Межрелигиозные и межэтнические отношения в КНР

- Методологические проблемы современного китаеведения.

Академическая мобильность

Магистранты имеют возможность принять участие в программах международного академического обмена между СПбГУ и ведущими университетами Европы и Азии и приобрести опыт включенного обучения в таких известных вузах, как Народный университет Китая, Пекинский университет, Университет Хельсинки, Университет Турку, Свободный университет Берлина и др. В ходе обучения по предлагаемой программе один из семестров магистранты обучаются в китайском вузе-партнере.

Обучение включает прохождение педагогической и научно-исследовательской практик, которые осуществляются в соответствии с индивидуальной программой магистранта. Научно-исследовательская практика предполагает участие обучающегося в реализации научно-исследовательских проектов, осуществление самостоятельных исследований, целью которых является сбор материалов и информации, необходимых для успешной подготовки выпускной квалификационной работы — магистерской диссертации.

Результаты освоения программы

Выпускникам магистратуры, успешно завершившим обучение, присваивается степень (квалификация) МАГИСТР.

Получение диплома магистра Санкт-Петербургского государственного университета открывает широкие возможности для трудоустройства и профессиональной самореализации.

По окончании обучения выпускники программы «Современный Китай»:

- владеют методологией академического и прикладного китаеведения и связанных с ним научных дисциплин;

- способны проводить комплексные исследования экономического, политического и социокультурного развития китайского общества;

- владеют китайским языком на высоком профессиональном уровне;

- готовы к обретению постдипломного образования — в аспирантуре российских и зарубежных вузов и НИИ для получения степени кандидата наук или Ph. D.;

- способны к эффективной трудовой деятельности в различных профессиональных сферах: экспертно-аналитической, научно-исследовательской, преподавательской, переводческой, а также в области практической организационной деятельности.

Профессиональная деятельность выпускников востребована:

- в органах государственного управления, министерствах и ведомствах;

- во внешнеполитических и внешнеэкономических организациях, а также в сфере общественной дипломатии;

- в российских, региональных и международных организациях, осуществляющих взаимодействие со странами китаеязычного мира и прежде всего КНР;

- в экспертных организациях, занимающихся анализом политической и экономической ситуации на Дальнем Востоке и в КНР;

- в научно-исследовательских и образовательных учреждениях;

- в масс-медийных организациях.