Литература народов стран Азии и Африки

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа «Литература народов стран Азии и Африки» нацелена на подготовку специалистов, обладающих профессиональными навыками и готовых к ведению научно-исследовательской, учебно-педагогической и экспертно-аналитической деятельности в области изучения литератур народов стран Азии и Африки; способных к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач; готовых участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач.

Стратегия развития программы нацелена на формирование у обучающихся целостного представления о литературе изучаемых стран Азии и Африки.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются сферы взаимодействия со странами и народами Азии и Африки, связанные с литературной и переводческой деятельностью; российские, региональные и международные организации, СМИ и т.д.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРОГРАММЫ И СФЕРА ИХ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ

- Маяцкий Дмитрий Иванович (к.ф.н., доцент кафедры китайской филологии, заместитель директора Института Конфуция).

Сфера научных интересов: история древней и средневековой китайской литературы, классическая драма Китая. - Суворов Михаил Николаевич (д.ф.н., профессор кафедры арабской филологии).

Сфера научных интересов:арабская литература и фольклор, традиционная культура Южной Аравии. - Цветкова Светлана Олеговна (к.ф.н., заведующая кафедрой индийской филологии, доцент).

Сфера научных интересов: санскритская поэтика, средневековая индийская поэзия, современная поэзия хинди.

ПУБЛИКАЦИИ

- Литературы стран Азии и Африки. Начальный период развития

- Тибетская литература в современном литературном процессе Китайской Народной Республики

- Лао Шэ и проблема национального характера в китайской литературе XX века

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

- Актуальные проблемы литератур стран Азии и Африки

- История литературы

- Сравнительное литературоведение

- Литературная критика

- Фольклористика

- Текстология

- Поэтика

ПРИМЕРЫ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

- Человек и история в новейшей китайской литературе

- Роман в арабоязычной литературе диаспор в США и Великобритании в конце ХХ – начале ХХI века

- Образная система буддийской поэтической проповеди

- «Махабхарата» глазами эпических героинь

ЦИФРЫ ПРИЕМА

В 2021 г. запланирован прием на 2 бюджетных места и 2 места с оплатой обучения.

Вступительные испытания:

- Иностранный язык (конкурс документов (портфолио))

- Литература народов стран Азии и Африки (конкурс документов (портфолио))

Востоковедение и африканистика

Уровень обучения: магистратура.

Язык обучения: русский.

Форма обучения: очная.

Продолжительность обучения: 2 года.

Контрольные цифры приема в 2021 году (бюджет): 42 места.

План приема на места договорной основы: 10 мест.

Требуемые ВИ: конкурс документов (портфолио). Минимальный балл - 40.

Программы подготовки

- История народов Азии и Африки (с изучением языков Азии и Африки)

- Культура народов Азии и Африки (с изучением языков Азии и Африки)

- Литература народов Азии и Африки (с изучением языков Азии и Африки)

- Политика и международные отношения стран Азии и Африки (с изучением языков Азии и Африки)

- Религии народов Азии и Африки (с изучением языков Азии и Африки)

- Социально-культурная антропология народов Азии и Африки (с изучением языков Азии и Африки)

- Экономика и международные экономические отношения стран Азии и Африки (с изучением языков Азии и Африки)

- Языки народов Азии и Африки

Основные учебные курсы

- Внешняя политика Восточной / Юго-Восточной Азии / Ближнего / Среднего Востока

- Восточный язык (основной и дополнительный)

- Запад-Восток: важнейшие модели структурирования всемирной истории в науке XX века

- Историко-филологический комментарий к литературному памятнику

- Концепции современного востоковедения

- Социолингвистика

- Экономическая модернизация в странах Востока

- Этнолингвистика

Преимущества образования

- Многолетний опыт преподавания восточных языков сочетается при обучении с новейшими методиками образования. Студенты программы проходят языковую практику и стажировки в стране изучаемого языка, участвуют в лингвистических и археологических экспедициях.

- Магистрантам доступны уникальные электронные ресурсы на русском и иностранных языках, а также отраслевой филиал Научной библиотеки им. М. Горького, имеющий более 300 тыс. томов научной, учебной, художественной и периодической литературы на всех языках изучаемых регионов, коллекцию древних рукописей и ксилографов традиционной восточной культуры, редкие и антикварные книги и литографии.

- Среди международных партнеров: Нанькайский университет, Осакский университет, Университет Гамбурга, Университет Корё, Университет Хельсинки.

Практика и будущая карьера

Выпускники готовы к успешному выполнению функций референта, эксперта, консультанта в выбранной профессиональной области, переводчика с соответствующего языка при работе в государственных и муниципальных органах власти РФ, общественных и негосударственных организациях, научных и образовательных учреждениях, средствах массовой информации, международных организациях и компаниях.

Базы прохождения практики

- Государственный Эрмитаж

- Институт восточных рукописей Российской академии наук

- Институт лингвистических исследований Российской академии наук

- Министерство иностранных дел РФ

- Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера)

Организации, в которых работают выпускники:

- Госкомпании, ТНК, СМИ, туристические агентства: «Газпром», «Синьхуа», «Хендэ», «TUI» и др.

- Международные организации: ООН, Красный Крест и др.

- Министерство иностранных дел РФ и другие органы государственной власти

- Отечественные и зарубежные университеты и исследовательские организации: СПбГУ, МГУ, РАН, INALCO и др.

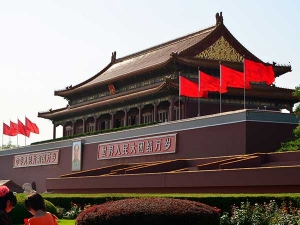

Современный Китай: экономика, политика, общество (с изучением китайского языка)

Уровень обучения: магистратура.

Форма обучения: очная.

Продолжительность обучения: 2 года.

Языки реализации — русский, английский, китайский — во время обучения в китайском вузе-партнере.

Контрольные цифры приема в 2021 году (бюджет): 5 мест.

План приема на места договорной основы: 5 мест.

Требуемые ВИ: конкурс документов (портфолио). Минимальный балл - 40.

Основные учебные курсы

- Внешняя политика КНР

- Законодательство и правовое развитие КНР на современном этапе

- Китай, Россия, Европа: проблемы экономического, политического и социокультурного взаимодействия

- Китайская диаспора в современном мире

- Китайский язык (профессиональный уровень)

- Культура Китая на рубеже XX–XXI веков

- Методология изучения современного Китая

- Политическое, экономическое и социальное развитие КНР в XX–XXI веках

- Традиционная и современная система образования в КНР

Преимущества образования

- Программа предполагает углубление востоковедной подготовки и применение актуальных знаний дисциплин социально-гуманитарного профиля для изучения современного Китая. В процессе обучения магистранты осваивают навыки исследования новейших тенденций политического, экономического и социокультурного развития КНР и овладевают приемами экспертного анализа.

- Особое внимание уделяется методологическим проблемам изучения современного китайского общества и применению теоретико-методологического аппарата современных социальных наук к его изучению.

- Семестр обучения в Китае позволит магистрантам познакомиться с теоретическими и практическими разработками китайских ученых, прослушать ряд курсов по современному Китаю, читаемых ведущими китайскими профессорами, лучше узнать изучаемую страну, овладеть китайским языком на высоком профессиональном уровне.

- Среди международных партнеров: Гейдельбергский университет, Народный университет Китая, Свободный университет Берлина, Харбинский политехнический университет, Хельсинкский университет.

Будущая карьера

Профессиональная деятельность выпускников востребована в органах государственного управления, министерствах и ведомствах, российских внешнеполитических и внешнеэкономических организациях, региональных и международных организациях, экспертных учреждениях, занимающихся анализом политической и экономической ситуации на Дальнем Востоке и в КНР, научно-исследовательских и образовательных учреждениях, массмедийных организациях.

Программа магистратуры «Современный Китай»:

- предназначена для студентов, интересующихся современными процессами в политической, экономической, социокультурной сферах китайского общества;

- предлагает ряд уникальных профильных курсов, освоение которых дает комплексное понимание актуальных тенденций в развитии современного китайского общества;

- открывает возможности для включенного обучения в китайском университете-партнере;

- обеспечивает профессиональную подготовку магистров востоковедения — экспертов в сфере политических, экономических и социокультурных процессов в КНР.

В фокусе обучения:

- комплексное изучение политических, экономических, социальных аспектов развития современного китайского общества, внешней политики КНР и российско-китайских отношений;

- освоение методологии изучения Китая и методов актуальных китаеведных исследований;

- развитие навыков исследовательской, экспертно-аналитической и консалтинговой деятельности по вопросам российско-китайского сотрудничества.

Конкурентные преимущества программы:

- сочетание углубленной востоковедной подготовки с применением актуальных знаний современных дисциплин социально-гуманитарного профиля;

- изучение новейших тенденций политического, экономического и социокультурного развития КНР;

- развитие навыков применения теоретико-методологического аппарата современных социальных наук к изучению китайского общества;

- фундаментальная языковая подготовка;

- зарубежные стажировки по программам межгосударственных и межвузовских обменов;

- возможность провести один семестр обучения в Китае, в вузе-партнере, — это знакомство с теоретическими и практическими разработками китайских ученых, посещение лекционных курсов по современному Китаю, читаемых ведущими китайскими профессорами;

- освоение конкурентоспособных знаний и навыков, востребованных на современном рынке труда;

- диплом ведущего университета страны.

В реализации магистерской программы «Современный Китай: экономика, политика, общество» принимают участие ведущие востоковеды СПбГУ:

- Рысакова Полина Игоревна, кандидат социологических наук, доцент кафедры теории общественного развития стран Азии и Африки, научный руководитель магистерской программы «Современный Китай».

- Самойлов Николай Анатольевич, доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой теории общественного развития стран Азии и Африки, директор Центра изучения Китая СПбГУ.

- Бочаров Виктор Владимирович, доктор исторических наук, профессор кафедры теории общественного развития стран Азии и Африки.

- Доронин Борис Григорьевич, доктор исторических наук, профессор кафедры истории стран Дальнего Востока.

- Попова Людмила Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики СПбГУ.

- Родионов Алексей Анатольевич, кандидат филологических наук, доцент кафедры китайской филологии СПбГУ.

Профильные учебные курсы

- Китайский язык

- Методология изучения современного Китая

- Политическое развитие современного Китая

- Законодательство и правовое развитие современного Китая

- Экономическое развитие современного Китая

- Социальное развитие современного Китая

- Китай и Европа: проблемы экономического, политического и социокультурного взаимодействия

- Российско-китайские отношения

- Особенности развития китайской диаспоры в современном мире

- Культура Китая на рубеже XX–XXI веков

- Традиционные и современные системы образования на Востоке

Основные темы исследований для подготовки магистерских диссертаций:

- Социально-политическое развитие КНР на современном этапе

- Социально-экономическое развитие КНР на современном этапе

- Социокультурное развитие КНР на современном этапе

- КНР в системе международных/региональных политических и экономических связей

- Внешняя политика КНР

- Глобализационные тенденции в китайском обществе

- Миграционные процессы в китайском обществе

- КНР и китаеязычный мир

- Китайская диаспора в современном мире

- Образовательная политика КНР

- Межрелигиозные и межэтнические отношения в КНР

- Методологические проблемы современного китаеведения.

Академическая мобильность

Магистранты имеют возможность принять участие в программах международного академического обмена между СПбГУ и ведущими университетами Европы и Азии и приобрести опыт включенного обучения в таких известных вузах, как Народный университет Китая, Пекинский университет, Университет Хельсинки, Университет Турку, Свободный университет Берлина и др. В ходе обучения по предлагаемой программе один из семестров магистранты обучаются в китайском вузе-партнере.

Обучение включает прохождение педагогической и научно-исследовательской практик, которые осуществляются в соответствии с индивидуальной программой магистранта. Научно-исследовательская практика предполагает участие обучающегося в реализации научно-исследовательских проектов, осуществление самостоятельных исследований, целью которых является сбор материалов и информации, необходимых для успешной подготовки выпускной квалификационной работы — магистерской диссертации.

Результаты освоения программы

Выпускникам магистратуры, успешно завершившим обучение, присваивается степень (квалификация) МАГИСТР.

Получение диплома магистра Санкт-Петербургского государственного университета открывает широкие возможности для трудоустройства и профессиональной самореализации.

По окончании обучения выпускники программы «Современный Китай»:

- владеют методологией академического и прикладного китаеведения и связанных с ним научных дисциплин;

- способны проводить комплексные исследования экономического, политического и социокультурного развития китайского общества;

- владеют китайским языком на высоком профессиональном уровне;

- готовы к обретению постдипломного образования — в аспирантуре российских и зарубежных вузов и НИИ для получения степени кандидата наук или Ph. D.;

- способны к эффективной трудовой деятельности в различных профессиональных сферах: экспертно-аналитической, научно-исследовательской, преподавательской, переводческой, а также в области практической организационной деятельности.

Профессиональная деятельность выпускников востребована:

- в органах государственного управления, министерствах и ведомствах;

- во внешнеполитических и внешнеэкономических организациях, а также в сфере общественной дипломатии;

- в российских, региональных и международных организациях, осуществляющих взаимодействие со странами китаеязычного мира и прежде всего КНР;

- в экспертных организациях, занимающихся анализом политической и экономической ситуации на Дальнем Востоке и в КНР;

- в научно-исследовательских и образовательных учреждениях;

- в масс-медийных организациях.

Исламоведение

Уровень обучения: магистратура.

Форма обучения: очная.

Продолжительность обучения: 2 года.

Язык обучения: русский.

Контрольные цифры приема в 2021 году (бюджет): 3 места.

План приема на места договорной основы: 5 мест.

Требуемые ВИ: конкурс документов (портфолио). Минимальный балл - 40.

Основные учебные курсы

- Идейный мир ислама

- Восточный язык (арабский, персидский, турецкий)

- Оцифровка исламских рукописей: проблемы и перспективы

- Русский ориентализм

- Ислам на Западе

- Этноконфессиональная ситуация в арабском мире

- Религия и философия стран Азии и Африки

- Цивилизации и религии стран Азии и Африки

- Антропология права

- Южная Аравия: историко-культурный ареал

- История распространения ислама в Восточной и Южной Африке

- Ислам и политика на постсоветском пространстве

- Адат и шариат в современных мусульманских обществах

- Исламская рукописная традиция Субсахарской Африки и африканской диаспоры

- Концепции современного востоковедения

Профили подготовки

- История и культура ислама

Преимущества образования

- Программа нацелена на комплексное, основанное на анализе и применении всей совокупности современных научных методов изучение социально-политических, экономических, культурно-цивилизационных, этно-конфессиональных, лингвистических и иных особенностей мусульманского мира.

- Многолетний опыт преподавания восточных языков сочетается при обучении с новейшими методиками образования.

- Магистрантам доступны уникальные электронные ресурсы на русском и иностранных языках, а также отраслевой филиал Научной библиотеки им. М. Горького, имеющий более 300 тысяч томов научной, учебной, художественной и периодической литературы на всех языках изучаемых регионов, коллекцию древних рукописей и ксилографов традиционной восточной культуры, редкие и антикварные книги и литографии.

Известные преподаватели

- М. Б. Пиотровский — руководитель программы, доктор исторических наук, генеральный директор Государственного Эрмитажа, декан восточного факультета, академик РАН, заведующий кафедрой Древнего Востока.

- Профессора: И. В. Базиленко, В. В. Бочаров, Н. Н. Дьяков, А. Ю. Желтов, В. Б. Касевич, Н. В. Колотов, О. И. Редькин, М. А. Родионов, И. В. Герасимов, М. Н. Суворов.

Международные связи

- Свободный университет Берлина

- Университет Хельсинки

Основные направления исследований

- Религиозные течения в исламе

- Основные источники вероучения и права

- Религиозные течения в исламе

- Основные источники вероучения и права

Практика

- Государственный Эрмитаж

- Институт восточных рукописей Российской академии наук

- Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера)

Будущая карьера

Выпускники готовы к успешному выполнению функций эксперта, консультанта в выбранной профессиональной области, переводчика с соответствующего языка при работе в государственных и муниципальных органах власти РФ, общественных и негосударственных организациях, научных и образовательных учреждениях, средствах массовой информации, международных организациях и компаниях.

Перечень известных организаций, в которых могут работать выпускники

- Госкомпании, ТНК, СМИ, «Газпром» и др.

- Международные организации: ООН, Международный Красный Крест и др.

- Министерство иностранных дел РФ и другие органы государственной власти

- Отечественные и зарубежные университеты и исследовательские организации: СПбГУ, МГУ, РАН.

- Государственный Эрмитаж и другие музеи

Languages and Cultures of Africa

Level of education: Master programme

Type of instruction: Full-time

Duration: 2 years

Language of instruction: English

Benefits of the programme

- Many years experience of teaching African languages combined with a comprehensive set of courses relevant for African studies.

- Complex approach to African Studies

- Department of African Studies is the oldest university department of African Studies in USSR/Russia (since 1944)

Key skills

- Students acquire skills in working with academic and reference literature as well as its analysis

- Expert evaluation and analysis of problems related to Africa

- Knowledge of the ethnolinguistic situation in the region and ability to understand the multicultural environment, basic knowledge of African languages

Courses

- Introduction to African Studies

- Historical and typological linguistics of African languages

- African languages and general linguistics

- African folklore and oral tradition

- Ethnopsycology of African peoples

- Areal linguistics and dialectology of African languages

- African geography and modern political situation

- African literatures in European languages

- Literatures in African languages

- Sketch of African history

- Religions of Africa

- African arts

- Amharic, Bambara, Hausa, Swahili (2 languages on choice)

Career opportunities

Graduates are well-placed to secure positions in leading academic institutions and universities worldwide, government bodies, advertising and travel agencies, international policy and economic organizations, research and analytics centers, mass media agencies and publishing houses, archives, libraries, museums and educational institutions (about 30 graduates work abroad in spheres connected with Africa).

Teaching Staff

All professors have an experience of field work in African countries (Tanzania, Kenya, Ethiopia, Nigeria, Mali, Guinea, Rwanda, Côte d'Ivoire)

Head of the program: Alexander Zheltov (Professor, PhD, Doctor in Philology)

Уровень обучения: магистратура.

Форма обучения: очная.

Продолжительность обучения: 2 года.

Язык реализации – английский.

План приема на места договорной основы: 5 мест.

Требуемые ВИ: конкурс документов (портфолио). Минимальный балл - 40.

Основные учебные курсы

- Устная традиция народов Африки

- Литературы Африки

- Африканские языки и общее языкознание

- История Африки

- Религии Африки

- Введение в африканистику

- География и современное положение стран Африки

- Африканское искусство

- Африканские языки (основной и дополнительный): суахили, хауса, амхарский, бамана

Преимущества образования

- Многолетний опыт преподавания африканских языков сочетается с комплексным набором африканистических дисциплин

- Магистрантам доступны уникальные электронные ресурсы на русском и иностранных языках, а также отраслевой филиал Научной библиотеки им. М. Горького, имеющий более 300 тысяч томов научной, учебной, художественной и периодической литературы на всех языках изучаемых регионов, коллекцию древних рукописей и ксилографов традиционной восточной культуры, редкие и антикварные книги и литографии

Известные преподаватели

- А. Ю. Желтов — руководитель программы, доктор филологических наук, профессор кафедры африканистики, заведующий отделом этнографии Африки МАЭ РАН, автор более 120 работ по африканистике

Основные направления исследований

- Устная традиция народов Африки

- Литература Африки

- Африканские языки и общее языкознание

- История Африки

- Религии Африки

- Африканское искусство

Международные связи

- Свободный университет Берлина

- Гамбургский университет

- Университет Хельсинки

Практика и будущая карьера

Выпускники программы готовы к работе в ведущих академических институтах и университетах мира, органах государственного управления, рекламной и туристической сферах, внешнеполитических и внешнеэкономических организациях, научно-исследовательских и аналитических центрах, СМИ и издательствах, архивах, библиотеках, музеях и образовательных учреждениях.

Организации, в которых работают выпускники

- Госкомпании, ТНК, СМИ, туристические агентства

- Международные организации: ООН, Международный Красный Крест и др.

- Министерство иностранных дел РФ и другие органы государственной власти

- Отечественные и зарубежные университеты и исследовательские организации: СПбГУ, МГУ, РАН, INALCO, и др.

Языки и культуры Западной Африки (язык манде)

Изучаемые языки

На отделении преподаются языки народов манден, или мандинго.

Другие преподаваемые языки: французский, английский, арабский.

Основные предметы

Два основных предмета – языки бамана (также известный как бамбара) и манинка (или малинке). Языки манден представляют собой один из крупнейших в Африке языковых континуумов. Человек, который говорит на манден, имеет средство для общения на территории значительной части Западной Африки.

Язык и народ бамана также известны под названием бамбара. Так его называют соседние народы– фульбе, сонинке, манинка; это название заимствовали и французы. Скорее всего, это самоназвание восходит к временам становления деспотий Сегу и Каарта (конец XVII-XIX вв.), в рамках которых в жёстком противостоянии с соседними мусульманскими народами и происходило становление этноса бамана. Сегодня бамана – это лингва-франка Республики Мали, им владеет большинство жителей страны. Под названием дьюла этот язык известен и используется в качестве средства межэтнического общения на территории соседних Кот-д’Ивуара и Буркина-Фасо.

Основные изучаемые страны: Мали и Гвинея. А также: Кот д’Ивуар, Буркина-Фасо, Сенегал, Гамбия, Либерия и Сьерра Леоне.

Основные общекафедральные курсы: Введение в африканистику, География Африки, История Африки, Этнография Африки, Социальная антропология, Африканские языки и общее языкознание.

Специальные курсы: Введение в фольклор манден, Диалектология языков манден.

Ведущие преподаватели

О регионе

Манинка – обширный континуум, протянувшийся от юго-восточного Сенегала и западного Мали до южной Гвинеи. Его идиомы различаются между собой иногда очень сильно. Само слово является модификацией названия манденка, т. е. «жители страны Манден». От Манден, несомненно, происходит и название страны Мали — по-видимому, так преобразовалось слово Манден в сонинке, престижном языке древнего Западного Судана. Манинка — средство межэтнического общения на значительной части территории Республики Гвинея. Его письменный вариант нко претендует на то, чтобы быть единым литературным языком всех народов манден.

Японская филология (японский, китайский языки)

- Японская филология (японский, китайский языки)

О кафедре

В 1898 году на Восточном факультете была создана кафедра японской филологии. Такие известные востоковеды как Н. И. Конрад, Е. Д. Поливанов, Н. А. Невский не только основали национальную школу японистики и преподавали на факультете, но также внесли весомый вклад в развитие мирового японоведения. В советские времена на кафедре преподавали блестящие ученые — О. П. Петрова, Е. М. Колпакчи, А. А. Холодович, Е. М. Пинус, А. А. Бабинцев, Д. П. Бугаева, Г. Н. Максимова, В. Н. Горегляд. Их труды остаются актуальными и по сей день. С 2005 г. по 2014 г. кафедрой заведовал известный лингвист, японовед В. В. Рыбин, автор многих работ по фонетике японского языка. С 2008 г. кафедра Японской филологии была преобразована в кафедру Японоведения, и к ней присоединились преподаватели японского отделения кафедры Истории стран Дальнего Востока. Сегодня студенты кафедры изучают современный и классический японский язык, а также литературу и культуру Японии.

Ведущие преподаватели по профилю «Японская филология»

- Аракава Ёсико, канд. филол. наук, доцент. Сфера научных интересов: лексикология японского и русского языков, перевод с русского языка на японский, страноведение Японии и России, актуальные проблемы методики преподавания японского языка и литературы. Читаемые учебные курсы: разговорный японский язык.

- Ибрахим И. С., канд. филол. наук, доцент. Сфера научных интересов: вопросы интонации в японском языке, просодические средства выражения эмотивных значений, язык и гендер, язык СМИ, теория и практика устного последовательного и синхронного перевода. Читаемые учебные курсы: японская пресса; перевод с русского на японский; научный текст; теоретическая грамматика японского языка; фонологическая система японского языка; языковая ситуация в современной Японии.

- Хронопуло Л. Ю., канд. филол. наук, доцент. Сфера научных интересов: теоретическая грамматика японского языка, грамматика модальности; история и теория современной японской литературы; вопросы перевода. Читаемые учебные курсы: японский художественный текст; эпистолярный текст; литература Японии; литература женского потока; грамматика модальности.

- Исса Надия Хассан, ст. преподаватель. Сфера научных интересов: актуальные проблемы методики преподавания японского языка, вопросы японской письменности, история и атрибуция японских мечей. ведет занятия по японскому языку как второму восточному для групп китаистов. Читаемые учебные курсы: японская письменность.

Перечень изучаемых языков, читаемых по данной специальности

- Основной восточный язык: японский (1–4 курсы бакалавриата).

- На 3-м курсе изучается также старый японский язык.

- Основной европейский язык: английский язык.

- Второй восточный язык: китайский.

Основные курсы

- японский учебный текст;

- японская письменность;

- японский разговорный язык;

- фонетика японского языка;

- японская пресса;

- перевод с русского языка

- на японский;

- японский научный текст;

- теоретическая грамматика

- японского языка;

- японский художественный текст;

- литература Японии;

- грамматика модальности.

Стажировки

Студенты участвуют в программах межвузовского обмена; успешно прошедшие конкурс студенты направляются в японские университеты (преимущественно университеты городов Токио и Осака) на стажировку. Конкурс проводится два раза в год. Также возможно участие в обмене по линии Министерства образования РФ, в рамках международных программ академической мобильности. Кроме того, студенты могут участвовать в конкурсах Министерства образования Японии; победители конкурса отправляются в вузы Японии для прохождения стажировки за счет японского правительства.

Выпускники кафедры работают в сфере международных отношений; устными и письменными переводчиками; переводчиками художественной литературы; гидами-переводчиками; преподавателями в вузах; научными сотрудниками в НИИ; занимают должности в японских компаниях и фирмах, а также в их представительствах в России и за рубежом.

О стране

Япония — островное государство, что серьезным образом повлияло на сохранение и даже консервацию самобытных черт ее культуры. В то же время, Япония первой из стран Восточной Азии вступила в фазу модернизации. Для Японии характерен религиозный синкретизм: к VII–VIII вв. относится становление синто (дословно: «Путь богов») в качестве национальной и государственной религии; кроме того, из Китая в эту страну проникли буддизм и конфуцианство, из Европы — христианство. Китайские иероглифы в Японию привезли в V в. буддийские монахи из корейского королевства Пэкче. До сих пор японцы используют их при письме наряду с собственной изобретенной позднее на основе иероглифов азбукой двух видов (хирагана и катакана).

Наши выпускники

В 1966 г. кафедру японской филологии окончил К. О. Саркисов. Окончив аспирантуру в Москве, защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук (1974). С 1969 г. был принят в штат научных сотрудников Института Востоковедения Академии Наук СССР, где прошел путь до заместителя директора института. Работал и в штате Посольства СССР в Японии, был председателем Ассоциации японоведов России. В последние годы является профессором японского университета Яманаси-гакуин, где преподает историю Японии, ведет курсы по российско-японским отношениям. В 1975 г. опубликовал монографию «Япония и Организация Объединенных Наций».

В конце 1970-х гг. кафедру окончила И. В. Мельникова, в 1983 г. защитившая диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Стажировалась в Японии по линии Японского Фонда. В 1994 г. опубликовала перевод, предисловие и комментарии одного из литературных памятников Японии первой половины XIX века «Тамэнага Сюнсуй. Сливовый календарь любви». (СПб., 1994, «Петербургское востоковедение», а в 1999 г. — памятник дневниковой литературы Японии XI века «Сарасина Никки. Одинокая луна в Сарасина» (СПб., «Гиперион»). В 2003 г. приняла участие в X Международной конференции Ассоциации японоведов европейских стран в Варшаве (Польша). В настоящее время в должности профессора преподает русский язык в одном из известнейших университетов Японии — университете Досися в г. Киото.

В середине 1980-х гг. кафедру окончила М. В. Торопыгина. В 1988 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук. В 1994 г. в переводе на русский язык с предисловием и комментариями М. В. Торопыгиной вышла книга «Гэндзи-обезьяна: японские рассказы XIV–XVI вв. — отоги-дзоси». В 2001 г. М. В. Торопыгина опубликовала составленный ею первый том «Хрестоматии по истории японской литературы», снабдив его краткими грамматическими и историко-литературными пояснениями. В 2003 г. М. В. Торопыгина опубликовала еще один перевод с предисловием — в данном случае, романа XII века «Торикаэбая-моногатари, или Путаница».

Китайская филология

- Китайская филология

О кафедре

Кафедра китайской филологии — крупнейшая и одна из старейших на Восточном факультете. Преподавание китайского языка началось здесь с 1855 года. За полтора века кафедра прошла долгий и плодотворный путь развития, круг преподаваемых языков постоянно расширялся. Создание кафедры и первой научной школы отечественного китаеведения неразрывно связано с именем академика В. П. Васильева (1818–1900). Во второй половине XIX и начале XX века на кафедре работали такие известные китаеведы, как Д. А. Пещуров (1833–1913), С. М. Георгиевский (1851–1893), А. О. Ивановский (1863–1903), П. С. Попов (1842–1913). В 1910–1940 гг. изучение и преподавание китайской филологии было возведено на новую высоту академиком В. М. Алексеевым (1881–1951) и его учениками Ю. К. Щуцким (1897–1938), Б. А. Васильевым (1899–1937), А. А. Драгуновым (1900–1955), А. А. Штукиным (1904–1953), К. И. Разумовским (1905–1942). Долгие годы на кафедре преподавали крупнейшие знатоки Китая Г. Ф. Смыкалов (1877–1955), Б. И. Панкратов (1892–1979), В. В. Петров (1929–1987), Е. А. Серебряков (1928–2013), Н. А. Спешнев (1957–2011), Т. Н. Никитина (1929—2015). С 1950 до 2017 года на кафедре преподавал выдающийся синолог и лингвист С. Е. Яхонтов.

В связи с постоянно растущим тесным сотрудничеством между Россией и Китаем и популярностью изучения языка и культуры КНР в последние несколько десятилетий штат преподавателей кафедры постоянно расширяется за счет привлечения молодых и перспективных исследователей.

Преподаватели кафедры постоянно повышают уровень квалификации, публикуют авторские монографии по актуальным проблемам востоковедения, переводы современной художественной литературы Китая, а также учебные пособия по всему спектру учебных дисциплин, связанных с китайским языком и культурой.

История Центральной Азии (персидский, турецкий, таджикский/узбекский языки)

О регионе

В самом сердце гигантского евразийского континента лежит обширный, охватывающий территорию нескольких стран, регион — Центральная Азия. В более расширенном понимании его называют также Центральной Евразией, а в более узком — Средней Азией или Туркестаном. Этот регион включает в себя зоны ковыльных степей, соленых полупустынь, барханных пустынь и высоких гор, поднимающихся до самой «Крыши Мира». Почти все реки в Центральной Азии не доходят до океана и либо заканчиваются в озерах, либо иссякают в песках. Летом здесь жарко и сухо, зимой морозно и ветрено — царит резко континентальный климат. Городская и оседло-земледельческая жизнь издревле тяготеет к оазисам, предгорьям и межгорным долинам, а на безбрежных просторах степей и пустынь еще сто лет назад, как и тысячу, и две, и три тысячи лет назад, не мог жить никто, кроме их хозяев — кочевников-скотоводов (сначала иранцев, а впоследствии тюрков).

История этого региона очень богата событиями и уходит корнями в глубокую древность. Расположение между тремя древними цивилизациями — переднеазиатской, индийской и китайской — с давних пор определяло транзитный характер Центральной Азии: именно через ее территорию, по ее караванным тропам, фигурально определяемым как Великий Шелковый путь, шел между древними культурными центрами обмен товарами, идеями, изобретениями, формами искусства. Но это не мешало и собственному развитию: в оазисах Южной Туркмении еще во втором тысячелетии до нашей эры, а в зоне Среднеазиатского Междуречья, образованного великими реками Амударьей и Сырдарьей, в начале первого тысячелетия до нашей эры возникли города и появилась городская жизнь. Земледелие, ремесло и торговля процветали в Маргиане, Хорезме, Согде, Бактрии, Фергане и других областях. Постоянным был на протяжении тысячелетий и плодотворный оседло-кочевой диалог — диалог Ирана и Турана. О древней эпохе Центральной Азии мы знаем из древнеиранских, античных и китайских письменных источников, а также из данных археологии, эпиграфики, нумизматики и других вспомогательных исторических дисциплин.

В начале Новой Эры началась эпоха Великого Переселения Народов, и иранский культурный ландшафт стал постепенно, хотя и не повсеместно, вытесняться тюркским: волны тюркских кочевников, век за веком прибывавшие из глубин континента, привели к тому, что центральноазиатская степь получила к рубежу I и II тысячелетий имя Кипчакской (Дашт-и Кипчак, по имени одного из тюркских племен), т. е. Поля Половецкого русских источников. Тогда же возникло и название Туркестан в значении «страна обитания тюрков»; с течением времени оно распространилось почти на весь регион. Так называли Центральную Азию арабы и персы после того, как она была включена в состав мусульманской империи — Халифата — и начался процесс ее исламизации. Свое название дали мусульмане и Среднеазиатскому Междуречью, назвав его Заречьем — Мавараннахр. Средневековая история Мавараннахра хорошо известна благодаря изобилию письменных источников на восточных языках, главным образом на персидском.

В Раннем Средневековье древние культурные центры региона — Хорезм, Согд, Балх (Бактрия), Мерв (Маргиана) — обрели второе дыхание, стали не только центрами оседло-земледельческой и торговой жизни, но и центрами исламской религии, культуры и искусства. С этим регионом, в эпоху существования Государства Саманидов (X в.) связан подъем иранской культуры и начало классического периода персидской литературы. На особое место выдвинулись к этому времени главные города Согда, Бухара и Самарканд, став на целую тысячу лет стольными городами Мавараннахра. Храня многочисленные архитектурные шедевры, эти древние города являются сегодня притягательными пунктами для туристов разных стран.

В XIII в. и Мавараннахр, и Дашт-и Кипчак вошли в состав величайшей в истории человечества континентальной империи — Великого Монгольского Улуса, а после ее распада — в разные монгольские и тюркские государства, бывшие наследниками империи Чингисхана. Завершилась же монгольская эпоха возникновением в Центральной Азии, со столицей в Самарканде, могущественной империи Тамерлана (эмира Тимура), прославленного завоевателя и государственного деятеля, имя которого известно каждому школьнику.

Позднесредневековый период истории Центральной Азии, начавшийся в XVI в., характеризуется постепенным экономическим и культурным упадком региона. Это было связано с утратой того транзитного статуса, который на протяжении не только веков, но и тысячелетий поддерживал огонь в этом очаге. После открытия морского пути в Индию и Великий Шелковый путь, и внутриконтинентальная караванная торговля перестали играть важную роль. Центральноазиатские государства (Бухарское ханство/Бухарский эмират, Хивинское ханство, Кокандское ханство), погрязнув в междоусобных войнах, стали в буквальном смысле мельчать, порой «до размера арка (цитадели)», и отставать в военно-техническом отношении от ведущих держав мира. Это обусловило их поражение в борьбе с более сильным и могущественным противником и вхождение в состав Российской империи (Бухарского и Хивинского ханств — в качестве протекторатов) в XIX в., а затем и ее наследника — СССР.

В 1924 году советское правительство провело т.н. «национально-территориальное размежевание» Советского Туркестана/Средней Азии, в результате чего на политико-административной карте СССР появились новые республики — Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и Киргизия. По конституции 1936 года все они обрели статус союзной республики, что позволило им обрести полную государственную независимость после распада СССР в 1991 году. В 1990-х годах новые независимые государства региона предпочитают именовать его Центральной, а не Средней Азией.

История изучения региона

Интерес к Туркестану/Средней Азии в молодой русской востоковедной науке проявился в первой трети XIX в. Санкт-Петербург стал ведущим центром туркестанистики благодаря богатым коллекциям восточных рукописей и монет, собранным на нашем факультете — факультете восточных языков Санкт-Петербургского Императорского Университета, а также в Азиатском музее Академии наук (ныне — Институт восточных рукописей РАН). Среди пионеров изучения Средней Азии были такие выдающиеся ориенталисты, как Х. Д. Френ (1782–1851), П. Савельев (1814–1859), Б. Дорн (1805–1881), В. В. Григорьев (1816–1881) и В. Вельяминов-Зернов (1830–1904).

Во второй половине XIX. интерес к Средней Азии и Туркестану значительно возрос в связи с колониальной экспансией России и включением региона в состав империи. Расцвет этого направления отечественного востоковедения связан с именем академика В. В. Бартольда (1869–1930), чьи многочисленные труды, охватывающие почти все области центральноазиатских (среднеазиатских) исследований, сформировали петербургскую школу туркестанистики и являются доказательством ее неразрывной связи с иранистикой и тюркологией.

В советское время изучение Центральной Азии в нашем университете было практически прекращено. Основные учебные программы и курсы стали преподаваться в университетах союзных республик — Казахстана и Средней Азии, где возникли собственные востоковедные школы. Что касается петербургско-ленинградской научной школы, то в последние десятилетия существования СССР среднеазиатские исследования (часто достигавшие выдающихся результатов) были сосредоточены на археологии (В. Массон, А. Мандельштам, Б. Маршак, Евгений и Тамара Зеймаль), этнографии (Н. Кисляков, А. Розенфельд, В. Курылев) и лингвистике (В. Лившиц, И. Стеблин-Каменский), тогда как изучение средневековой, новой и новейшей истории считалось прерогативой национальных республик.

В условиях новой геополитической реальности, возникшей в связи с распадом СССР и появлением независимых государств в Центральной Азии и на Южном Кавказе, в России возникла потребность в подготовке высококвалифицированных экспертов по Центральной Азии и Кавказу. Поэтому в 1996 г. изучение Центральной Азии и Кавказа в Санкт-Петербургском университете было возобновлено. Процесс восстановления бартольдовских исследовательских и преподавательских методов, базирующихся на глубоком знании классических восточных языков и истории региона, происходит параллельно процессу изменений в историографии новых независимых государств Центральной Азии и Кавказа, где восстановлению и переоценке подвергаются национальные ценности, культуры и традиции.

О кафедре

В настоящее время на кафедре Центральной Азии и Кавказа, наряду с курсом всемирной истории и другими общими дисциплинами по специальности «историк-востоковед», читаются курсы по истории, географии, этнографии, культуре и литературе, религии, современному политическому и экономическому положению стран Центральной Азии. Основной упор делается на изучение истории, однако география и культурная антропология (этнография) рассматриваются как важные дисциплины, без которых понимание истории невозможно. Построение курсов основано на представлении о том, что Центральная Азия — это цельный регион с общей историей, причем тесно связанный с соседними цивилизациями (Передняя Азия, Россия, Китай).

Таким образом, кафедра предпочитает региональный подход рассмотрению отдельно взятых местных «историй». Следуя этому подходу, восходящему к идеям академика Бартольда о фундаментальной востоковедной подготовке историка-среднеазиатоведа, студенты отделения истории Центральной Азии изучают, прежде всего, классические языки мусульманского Востока, т. е. персидский, турецкий и арабский (в разных комбинациях, с обязательным изучением двух из этих языков), и получают широкие знания по истории региона. Под руководством преподавателей студенты знакомятся с важнейшими письменными источниками по истории Центральной Азии, Кавказа и Ирана и учатся читать и понимать средневековые восточные тексты. Кроме того, преподаватели Кафедры предлагают студентам разнообразные специальные курсы и семинары. В связи с повышенным интересом студентов к новейшей истории и современному положению в Центральной Азии введено изучение дополнительных восточных языков — таджикского и узбекского (в перспективе — казахского).

Преподаватели кафедры

Возглавляет центральноазиатское направление на кафедре кандидат исторических наук, доцент Заринэ Алиевна Джандосова. Доцент Джандосова читает базовые курсы по географии, новой и новейшей истории региона и специальные курсы по проблемам новой и новейшей истории, а также преподает персидский и таджикский языки.

- Крупнейший специалист по средневековой истории региона, доктор исторических наук, профессор Турсун Икрамович Султанов, долгие годы руководивший кафедрой, читает базовые (введение в специальность, древняя и средневековая история) и специальные курсы, проводит семинары по истории монгольских и тюркских государств средневековья, по книжной культуре народов Туркестана.

- Старший преподаватель Татьяна Владиславовна Моносова читает курсы по культуре и этнографии, а также литературе Центральной Азии, а также является ведущим преподавателем персидского языка.

- Ассистент Екатерина Александровна Болашенкова (выпускница кафедры) читает специальные курсы и преподает персидский язык.

Преимущества обучения

Турецкий и узбекский языки студентам кафедры преподают преподаватели кафедры тюркской филологии, арабский язык — преподаватели кафедры арабской филологии.

Сложность обучения такой комплексной специальности, как востоковедение, а также специфика изучения восточных языков обуславливают малое число студентов в учебных группах. Набор на отделение Центральной Азии (в группу из 5–7 человек) проводится обычно раз в два года. После четырех лет обучения в бакалавриате лучшие студенты поступают в кафедры магистратуры по избранным им направлениям.

За 23 года существования кафедры Центральной Азии и Кавказа (первый выпуск магистрантов — 2001 г.) центральноазиатское отделение окончило около 40 человек. Не менее 10 из них после этого остались в науке и защитили кандидатские диссертации. Выпускники кафедры работали и продолжают работать в таких научных учреждениях Санкт-Петербурга, как Институт восточных рукописей, Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера), Государственный Эрмитаж и Восточный факультет СПбГУ.

Немало выпускников кафедры связали свою судьбу с т. н. практическим востоковедением, став переводчиками с персидского, турецкого или арабского языков, причем некоторые из них в настоящее время работают в странах изучаемых языков.

История Таиланда (тайский и китайский языки)

Отделение истории Таиланда

В 1961 году на Восточном факультете Ленинградского государственного университета открылось отделение тайской филологии, а в 1962 г. — отделение истории Таиланда. Основателями таиландоведения на факультете стали:

- Юрий Михайлович Осипов (1931–2003 гг.) — доктор филологических наук профессор, ленинградец, переживший в родном городе блокаду, окончивший ВФ ЛГУ по специальности востоковед-филолог. Ю. М. Осипов преподавал в полном объеме тайский и бирманский языки, литературу стран Юго-Восточной Азии. Им опубликовано около 50 работ, в том числе — 6 монографий.

- Борис Николаевич Мельниченко (1935–2018 гг.) — доктор исторических наук профессор, окончивший ВФ ЛГУ и Исторический факультет Пекинского университета по специальности «востоковед-историк». С 1961 г. работал на Восточном факультете. Защитил кандидатскую диссертацию «Реформы в Таиланде (Сиаме) в конце XIX — начале XX в.» (1969) и докторскую диссертацию «Буддизм и королевская власть в Таиланде в XV — начале XX в. » (1993). Опубликовал 5 монографий, в т. ч. «Король Чулалонгкорн в России» (1997, в соавторстве с С. Е. Трифоновым) и «Россия и Таиланд. История взаимоотношений. XX — начало XXI вв.» (в соавторстве), «История Тибета с древнейших времен до наших дней» (в соавторстве) и др. Б. Н. Мельниченко был членом диссертационного совета на ВФ СПбГУ, был награжден государственными наградами: медали «Ветеран труда», «За доблестный труд», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Выпускники Ю. М. Осипова и Б. Н. Мельниченко работают в дипломатической сфере, в университетах России и зарубежья, крупнейших музеях и НИИ, переводчиками в крупных компаниях России, Таиланда и других стран. - Сергей Евгеньевич Трифонов (1960–2019 гг.) — ученик Ю. М. Осипова и Б.Н. Мельниченко окончил ВФ СПбГУ в 1982 г. Является автором монографии «Король Чулалонгкорн в России» (1997, в соавторстве с проф. Б. Н. Мельниченко), которая выдержала несколько переизданий и была переведена на английский язык. Последнее издание (2011 г.) было организовано Министерством иностранных дел Королевства Таиланд. С. Е. Трифонов долгие годы преподавал все аспекты тайского языка студентам ВФ СПбГУ, а также работал переводчиков Генерального Консульства Королевства Таиланда в Санкт-Петербурге.

Ведущие преподаватели по данной специальности

- П. Э. Москалев. Преподает на ВФ СПбГУ с 2018 г. Окончил с отличием бакалавриат ВФ СПбГУ по направлению «История Таиланда и Китая» в 2013 г., магистратуру ВФ СПбГУ по направлению «Политика и международные отношения стран Азии и Африки» в 2015 г. и аспирантуру СПбГУ по направлению «Исторические науки и археология» в 2018 г. Проходил учебные стажировки в ведущих университетах Таиланда и Китая: в Чулалонгкорнском университете, г. Бангкок (2009), Хэйлунцзянском университете, г. Харбин (2010-2011), Пекинском университете языка и культуры (2012). Окончил бакалавриат (в 2016 г.) и магистратуру (в 2018 г.) юридического факультета СПбГУ. Владеет тайским, китайским, английским и испанским языками. Преподает на ВФ СПбГУ: историю, географию, этнографию Таиланда, тайский язык, историю тайской литературы, историографию и источниковедение истории Таиланда, а также спецкурсы, связанные с Таиландом.

- Л. Н. Борисов. Преподает на ВФ СПбГУ с 2020 г. Выпускник ВФ ЛГУ, (1971-1976 гг.). Переводчик лаосского языка представительства Госплана СССР в Лаосе, (1984-1988 гг.). Атташе посольства СССР в Лаосе, (1988-1989 гг.). Переводчик тайского языка различных туристических и юридических компаний в Таиланде, (1985-2019 гг.). Преподает тайский язык, спецкурс «О сходствах и различиях между тайским и лаосским языками».

- Мекратанакулпат Натчиван, канд. педагог. наук, ассистент кафедры филологии Юго-Восточной Азии ВФ СПбГУ с 2020 г. Носитель тайского языка, профессиональный преподаватель из Таиланда, в совершенстве владеет русским и тайским языками. Преподает тайский язык.

Изучаемые языки

- Основные: тайский и английский.

- Дополнительный восточный язык: китайский.

- Факультативный западноевропейский: по выбору (в магистратуре).

Основные курсы

- история Таиланда;

- тайский язык;

- география Таиланда;

- литература Таиланда.

О стране

Королевство Таиланд – государство в Юго-Восточной Азии, до 1939 и в 1945–1948 годах официально называлось Сиам. Расположено в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. С запада омывается Андаманским морем, с востока Сиамским заливом Южно-Китайского моря. По форме правления – конституционная монархия. С 2016 г. король Таиланда – Маха Вачиралонгкорн (Рама X). Таиланд – аграрно-индустриальная страна. Экономика страны сильно зависит от международной торговли, на экспорт приходится две трети ВВП. Основными экспортными товарами являются электроника, в частности комплектующие к компьютерной технике, автомобили и комплектующие к ним, сельскохозяйственная продукция, включая консервированную и быстрозамороженную продукцию. Сельское хозяйство даёт около 10 % ВВП, в нём занята треть трудоспособного населения Таиланда. Значительную роль в экономике страны играет туризм. Национальной валютой страны является тайский бат. Таиланд и Россию связывают длительные дружеские отношения всестороннего сотрудничества. Дипломатические отношения между Россией и Сиамом были установлены официально во время визита короля Чулалонгкорна (Рама V) в Россию в 1897 г. Таиланд пользуется большой популярностью у жителей России, как туристическое направление. В 2012 году в Таиланде побывали около 1 300 000 граждан России. В новейшей истории наблюдается активное развитие политических, дипломатических, экономических и социо-культурных контактов между Россией и Таиландом.

Ключевые факты о стране:

- Население Таиланда: более 67 млн чел. (по состоянию на июль 2012 г.).

- Площадь страны: 513 120 км2.

- Столица: Бангкок с населением 15 млн чел. (2012 г.).

- В 2012 году в Таиланде побывали 1 300 000 граждан России.

- Таиланд — крупнейший торговый партнер России в Юго-Восточной Азии, товарооборот около $3,5 млрд (2012) и $10 млрд (план 2015 г.).

Важные даты в истории российско-таиландских связей:

- 1891 г. Посещение Сиама (так до 1939 г. называлась страна) цесаревичем Николаем (будущий император Николай II).

- 1897 г. Визит Короля Сиама в Россию.

- 1996 г. Открыто Почетное Генеральное консульство Королевства Таиланд в Санкт-Петербурге.

- 2003 г. Таиланд посетил Президент РФ В. В. Путин.

- 2007 г. Государственный визит в Россию Королевы Таиланда Сирикит.

- Во время пребывания в Санкт-Петербурге по представлению Восточного факультета Ее Величеству было присвоено звание Почетного доктора СПбГУ.

- 2012 г. Открыт Тайский кабинет в СПбГУ.

- О признании значимости направления говорит уже тот факт, что специально для изучения дисциплин, связанных с Таиландом, был оборудован специальный кабинет.

Некоторые выпускники отделения последних лет

- Е. В. Пугачева. Стажировка в Suan Dusit Rajabhat University, г. Бангкок (2006). Магистр (Master of Arts) Университет имени короля Чулалонгкорна, г. Бангкок (2009), магистерская диссертация была опубликована в Таиланде. Магистр ВФ СПбГУ (2010), кандидат исторических наук. Работала в России, Таиланде, США в сфере туризма, образования, в международных организациях, в т. ч. — в АСЕАН, автор ряда опубликованных в России аналитических статей о Таиланде на русском и английском языках. Победитель конкурса Посольства королевства Таиланд в г. Москва «Россия-Таиланд: прошлое-настоящее-будущее». В качестве награды получила грант на прохождение стажировки в университете Суан Дусит Рачабхат, Бангкок (2006 г.). Стипендиат Консульства Королевства Таиланд в Санкт-Петербурге (2004–2010 гг.).

- С. А. Тишин. Работает в крупнейшем концерне Таиланда «Чароен Покпанд».

- Н. В. Кириллова. Долгое время (до возвращения в Санкт-Петербург) преподавала тайский язык и литературу Таиланда в Московском государственном университете (Институт стран Азии и Африки) и Российском государственном гуманитарном университете.