History

The beginnings of the Faculty of Asian and African Studies ("Vostochny" Faculty), Saint-Petersburg State University, can be traced back to March 1818 when Persian and Arabic started to be taught in the city. The Imperial edict to establish the Faculty of Oriental Languages was issued by Nicholas I on October 22, 1854, and the Faculty was inaugurated оn August 27, 1855. The teaching of Oriental languages was instituted in accordance with the first Statutes for All Russian Universities adopted on November 5, 1804. Among the first professors of the Faculty were many outstanding scholars who laid the foundations of Oriental Studies in Russia — O. Senkovsky, A. Kazem-Bek, K. Patkanov, V. Zhukovsky, V. Rosen to name a few.

During the period from 1919 to 1944 the Faculty ceased to exist as a separate department of the University. However, the tradition of Oriental Studies was maintained within some other Faculties often headed by prominent orientalists, such as N. Marr, A. Riftin, and others. The FAAS was reestablished in 1944.

Кафедра корееведения

Кафедра корееведения — самая молодая на восточном факультете. Образована в соответствии с приказом ректора СПбГУ № 2970/1 от 3 апреля 2017 года. Фактически кафедра начала работу с 1 июня 2017 года.

Несмотря на свою молодость, в то же время можно сказать, что кафедра имеет более чем 120-летнюю историю.

Впервые профессиональное преподавание корейского языка на факультете восточных языков Санкт-Петербургского Императорского университета началось еще в 1897 году. Тогда на работу в университет на кафедру китайской и маньчжурской филологии был принят переводчик при корейской дипломатической миссии – Ким Пёнок, который также имел и русское имя: Евгений Николаевич. Корейский язык в то время не был основным для студентов, однако это не помешало издать в 1899 году первый в мире профессиональный учебник корейского языка.

Судьба Ким Пёнока, как и история преподавания корейского языка до Октябрьской революции пока еще остается тайной.

После того, как в 1910 году Корея стала японской колонией, интерес к Корее и корейскому языку, что вполне естественно, на время пропал.

Ситуация изменилась после освобождения Кореи в 1945 году. Тогда на восточном факультете Ленинградского государственного университета было открыто немало кафедр, на которых изучались языки, история, культура, национально-освободительное движение стран Востока.

Одной из стран, привлекших внимание руководства восточного факультета ЛГУ стала Корея (с 1948 года — Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика Корея).

С 1947 года под руководством автора первой русскоязычной грамматики корейского языка А. А. Холодовича начался регулярный прием студентов по специальности «Корейская филология» (язык и литература). Набор студентов по специальности «История Кореи» также был открыт в 1947 году. Его курировал профессор Н. В. Кюнер, а с 1950 года — Л. В. Зенина.

Однако студенты двух основных корееведческих специальностей обучались на разных кафедрах. Филологи — на кафедре китайской филологии. С 1952 по 1962 год на восточном факультете работала отдельная кафедра корейской филологии во главе с А. А. Холодовичем. Затем кореисты-филологи снова вернулись на кафедру китайской филологии, переименованную позднее в кафедру филологии Китая, Кореи и стран ЮВА. С 2011 г. кафедра филологии ЮВА и Кореи выделилась в самостоятельное подразделение.

Кореисты-историки обучались на кафедре истории стран Дальнего Востока. Однако регулярным набор на профиль история Кореи стал только в 1997 году. Тогда его стал курировать С. О. Курбанов.

В 1950-е 1990-е гг. обучение по корееведческим дисциплинам, помимо А. А. Холодовича, осуществляли его ученики: А. Г. Васильев, Г. Е. Рачков (позднее переквалифицировался в тагалиста), Лим Су. Историческое направление обеспечивала Л. В. Зенина.

Кроме постоянных сотрудников восточного факультета корееведческие дисциплины здесь преподавали такие известные санкт-петербургские востоковеды как М. И. Никитина, А. Ф. Троцевич, М. В. Воробьев

Ситуация с корееведением на восточном факультете стала кардинально меняться в 1990-е годы, после установления Россией дипломатических отношений с Республикой Корея.

Тогда, в 1995 году, А. Г. Васильев при поддержке южнокорейских партнеров основал «Центр корейского языка и культуры», детищем которого стал первый в России профессиональный корееведческий научный журнал «Вестник Центра корейского языка и культуры» (ISSN 1810-8008). До 2016 года опубликовано 18 выпусков журнала.

В 2013 году Центр корейского языка и культуры был преобразован в «Институт междисциплинарных исследований Кореи» (ИМИК).

Таким образом, более, чем 120-летния история развития корееведения на восточном факультете СПбГУ логически привела к решению о создании самостоятельной кафедры корееведения.

Кафедра японоведения

Основные курсы:

- Японский язык

- История Японии

- История японской литературы

- География Японии

- Культура и этнография Японии

- Древнеяпонский язык

- Историография и источниковедение истории Японии

- Философия Японии

- Менталитет японцев

Первые сведения об изучении японского языка в России относятся к началу XVIII века. 8 января 1702 г. Петр I принял у себя японца по имени Дэнбэй. В 1695 г. Дэнбэй потерпел кораблекрушение у берегов Камчатки, попал в плен к жившим там ительменам, а спустя два года был выкуплен у них Владимиром Атласовым — открывателем и исследователем Камчатки и Курил — и доставлен ко двору. И уже в 1705 году по приказу Петра I в Петербурге был открыт первый класс японского языка при Навигационно-математической школе, в котором Дэнбэй преподавал японский язык. Затем в этом классе преподавали японский язык и другие японцы, также потерпевшие кораблекрушение — Санима (с 1710 г.), Содза и Гондза (с 1736 г.). Гондза составил несколько учебных пособий, а также первый славяно-японский словарь.

Систематическое изучение японского языка началось в Санкт-Петербурге в 1870 году. Тогда японский язык изучали на китайско-маньчжурско-монгольском отделении; занятия вели В.Яматов (Татибана Кумэдзо) и представители японской миссии в Санкт-Петербурге Ниси Токудзиро и Андо Кэнскэ. В 1888 году Куроно Ёсибуми начал читать лекции по японскому языку и китайской иероглифике. Он также написал несколько пособий по японскому языку.

В 1898 году на Восточном факультете была создана кафедра японской филологии. Здесь работали В. Костылев, Г. Доля, профессор А. Иванов. Такие известные востоковеды как Н. Конрад, Е. Поливанов, О. Розенберг, С. Елисеев и Н. Невский не только основали национальную школу японистики и преподавали на факультете, но также внесли весомый вклад в развитие мирового японоведения.

В советские времена на кафедре преподавали блестящие ученые — О.Петрова, Е. Колпакчи, А. Холодович, Е. Пинус, А. Бабинцев, Д. Бугаева, Г. Максимова, В. Горегляд. Их труды остаются актуальными и по сей день.

Сегодня студенты кафедры изучают не только современный, но и классический японский язык, а также литературу и культуру Японии.

4 февраля 2008 г. кафедра Японской филологии была преобразована в кафедру японоведения, и к ней присоединились преподаватели японского отделения кафедры Истории стран Дальнего востока.

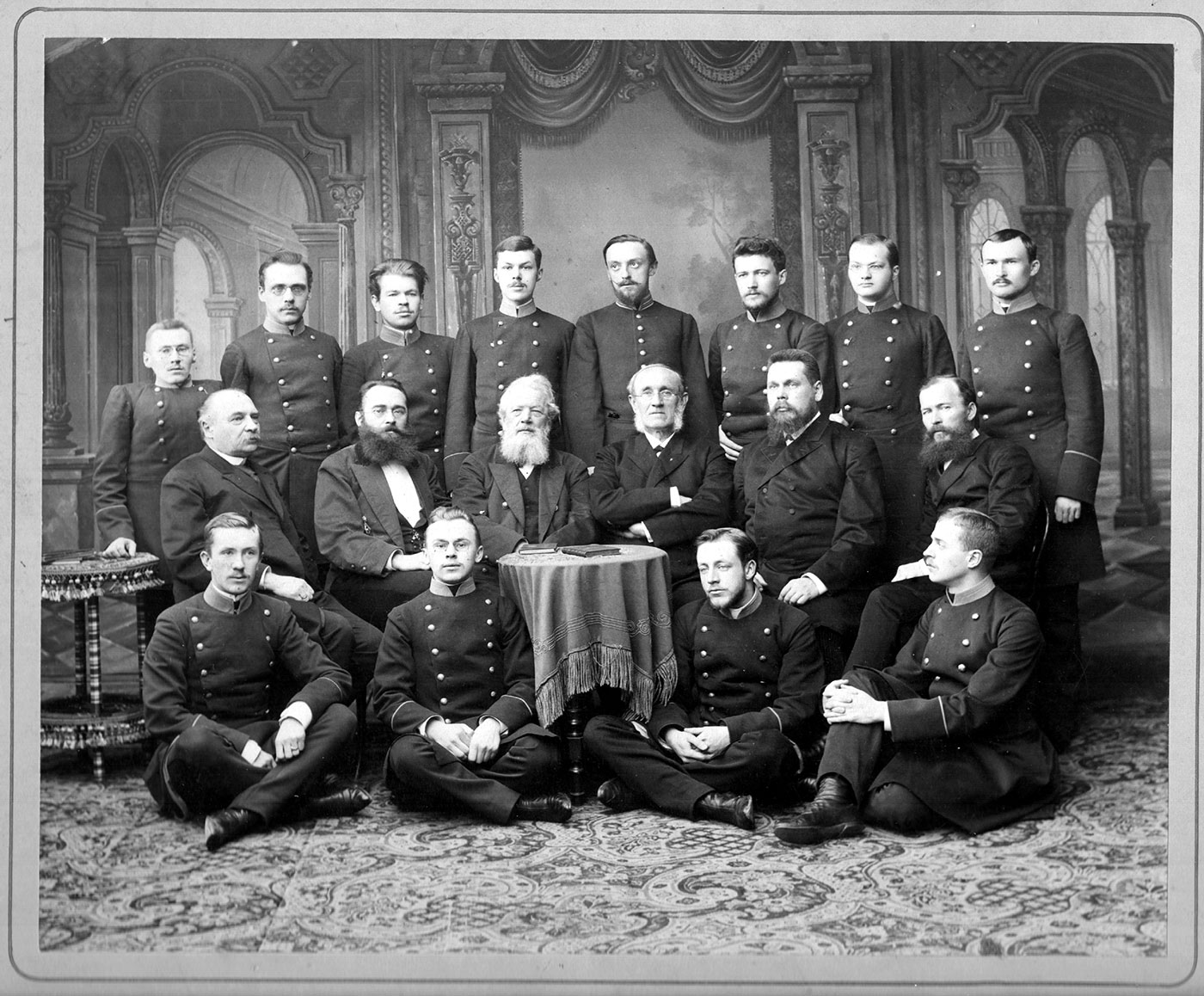

Расширенный состав японоведов СПбГУ

(по состоянию на апрель 2022 года, включая преподавателей-почасовиков и консультантов из иных профильных учебно-научных заведений)

1-ый ряд (сидят):

Охира Рэйко (вып. 1994 Ун-т Цукуба, старш. преп. каф. японоведения)

Аракава Ёсико (вып. 1995 Ун-т Саппоро, вып. 2005 Филолог. ф-т СПБГУ, канд. филол. наук, доц. каф. японоведения)

Ибрахим Инга Самировна (вып. 1997 Востфак, Ph.D., канд. филол. наук, доцент каф. японоведения)

Кикнадзе Диана Гургеновна (вып. 2002 Тбилисский институт Азии и Африки, канд. ист. наук, ст. преп. Кафедры Центральной Азии и Кавказа)

2-ой ряд (стоят):

Филиппов Александр Викторович (вып. 1984 Востфак ЛГУ им. А.А.Жданова, докт. ист. наук, проф., зав. каф. японоведения)

Бжигакова (Назарова) Дана Мурадовна (вып. 2019 Востфак, ассистент каф. японоведения для преподавания на ф-те Международных отношений)

Рогов Егор Олегович (магистрант Востфака, почасовик для японоведения на юр. ф-те)

Османов Евгений Магомедович (вып. 2002 Востфак, канд. ист. наук, доцент Кафедры теории общественного развития стран Азии и Африки = ТОРСАА)

Петропавловский Кондратий Александрович (вып. 2021 Востфак, почасовик каф. японоведения)

Исса Надия Хассан (вып. 1997 Востфак, старш. преп. каф. японоведения)

(позади неё) Хронопуло Лиала Юрьевна (вып. 2004 Востфак, канд. филол. наук, доцент каф. японоведения)

Леленкова Анна Викторовна (вып. 2008 Востфак, ассистент каф. японоведения)

Борисова Анастасия Анатольевна (вып. 2007 Востфак, ассистент каф. японоведения)

Фёдорова Софья Евгеньевна (лаборант кафедры)

Серебрякова Светлана Георгиевна (вып. 2020 Востфак, ассистент каф. японоведения)

Снежкова Наталья Константиновна (вып. 1971 Востфак ЛГУ им. А.А.Жданова, старш. преп. каф. японоведения)

Кагальникова Анастасия Вячеславовна (вып. 2009 Востфак, канд. культуролог. наук, ст. преп. каф. англ. филологии и перевода Филологич. ф-та, почасовик для японоведения на юр. ф-те)

Булацев Сергей Хазбиевич (вып. 1987 Востфак ЛГУ им. А.А.Жданова, старш. преп. каф. японоведения)

Филиппов Евгений Александрович (вып. 2013 Востфак, ведущий библиотекарь ОЛСАА Рос. Нац. Библиотеки),

Щепкин Василий Владимирович (вып. 2007 Иркутский гос. лингвистический ун-т, канд. ист. наук, старш. науч. сотр. Института восточн. рукописей РАН, почасовик кафедры японоведения)

Дружинин Николай Львович (вып. 1993 Экономический ф-т СПбГУ, докт. экон. наук, почасовик кафедры японоведения)

Кафедра Центральной Азии и Кавказа

Основные курсы:

- Введение в специальность — история Центральной Азии (Т. И. Султанов, 36 часов)

- География Центральной Азии (З. А. Джандосова, 36 часов)

- География Кавказа (А М. Фарзалиев, 36 часов)

- Культура и этнография Центральной Азии (Т. В. Моносова, 32 часа)

- Культура и этнография Кавказа (А. М. Фарзалиев, 32 часа)

- История Центральной Азии (древность — С. Г. Кляшторный, 32 часа; средние века — Т. И. Султанов, 32 часа; новое и новейшее время — З. А. Джандосова, 144 часа)

- История Кавказа (С. Г. Кляшторный, 32 часа; А. М. Фарзалиев, 176 часов)

- Литература Центральной Азии (Т. В. Моносова, 68 часов)

Специальные курсы (избранные):

- Исламский мистицизм (суфизм) (36 часов)

- Концепция власти в центрально-азиатских государствах XIII — XVIII вв. (Т. И. Султанов, 36 часов)

- Книжная культура народов Туркестана (Т. И. Султанов, 32 часа)

- История идеологических и социальных движений в средневековой Центральной Азии (А. К. Алексеев, 32 часа)

- Мавераннахр и Северный Афганистан в период Аштарханидов (XVI — первая половина XVIII в.) (А. К. Алексеев, 36 часов)

- Политическая история тюрко-монгольских ханств Поволжья и Западно-Центральной Азии (XIV — первая половина XVI в.) (А. К. Алексеев, 36 часов)

- Иран и центрально-азиатские государства в международных организациях и договорах (А. К. Алексеев, 32 часа).

- Османо-сефевидское соперничество за Южный Кавказ в XVI–XVII вв.(А. М. Фарзалиев, 32 часа).

- Сельджукиды Центральной и Малой Азии в X–XIII вв. (А. М. Фарзалиев, 32 часа)

- Большая игра: Афганистан и Центральная Азия в системе международных отношений в XVIII — XXI вв. (З. А. Джандосова, 36 часов)

- Изменение этнической карты Центральной Азии в конце XIX–ХХ вв. и современная этническая проблематика региона. (З. А. Джандосова, 32 часа)

- Кавказ и Великая Степь в раннем средневековье (С. Г. Кляшторный, 36 часов)

- Северный Кавказ в составе Хазарского каганата (С. Г. Кляшторный, 32 часа)

- Исторические деятели центрально-азиатских государств XIII–XIX вв. (Т. И. Султанов, 36 часов)

Языки:

- Классическая языковая подготовка: персидский; турецкий, староосманский, чагатайский; арабский

- Специальная языковая подготовка: азербайджанский, армянский, грузинский, узбекский, таджикский, казахский.

Изучение истории Туркестана и Центральной Азии в Санкт-Петербурге началось в первой трети XIX в. Это стало возможным благодаря богатым коллекциям восточных рукописей и монет, собранным на факультете восточных языков Санкт-Петербургского Императорского Университета и в Азиатском музее Академии наук. Среди пионеров изучения Средней Азии были такие выдающиеся ориенталисты, как Х. Д. Френ (1782–1851), П. Савельев (1814–1859), Б. Дорн (1805–1881), В. В. Григорьев (1816–1881) и В. Вельяминов-Зернов (1830–1904).

Во второй половине XIX в. интерес к Средней Азии и Туркестану значительно возрос в связи с колониальной экспансией России и включением региона в состав империи. Расцвет этого направления отечественного востоковедения связан с именем академика В. В. Бартольда (1869–1930), чьи многочисленные труды, охватывающие почти все области центрально-азиатских (среднеазиатских) исследований, сформировали петербургскую школу туркестанистики и являются доказательством ее неразрывной связи с иранистикой и тюркологией.

Кавказское направление на Восточном факультете активно развивалось с середины XIX в., прежде всего благодаря стараниям выдающегося востоковеда М.-Дж. Топчубашева и декана факультета В 1855–1861 гг., члена-корреспондента Академии наук Мирзы Казембека. В дальнейшем, на рубеже XIX и XX веков, оно было представлено филологическими программами. Были открыты азербайджанское, грузинское и армянское отделения. Наиболее выдающимся представителем кавказоведения в этот период был академик Н. Я. Марр (1864–1934). В дальнейшем весомый вклад в данную отрасль востоковедения внес академик И. А. Орбели (1887–1961), который в 1955 г. возглавил Кафедру истории Ближнего Востока.

В последующие годы изучение Центральной Азии и Кавказа в Петербургском (Ленинградском) университете было практически прекращено. Основные учебные программы и курсы стали преподаваться в университетах союзных республик Средней Азии и Закавказья. Что касается петербургско-ленинградской научной школы, то в последние десятилетия существования СССР среднеазиатские исследования (часто достигавшие выдающихся результатов) были сосредоточены на археологии (В. Массон, А. Мандельштам, Б. Маршак, Евгений и Тамара Зеймаль) этнографии (Н. Кисляков, А. Розенфельд, В. Курылев) и лингвистике (В. Лившиц, И. Стеблин-Каменский), тогда как изучение средневековой, новой и новейшей истории считалось прерогативой национальных республик.

В условиях новой геополитической реальности, возникшей в связи с распадом СССР и появлением независимых государств в Центральной Азии и на Южном Кавказе, в России возникла потребность в подготовке высококвалифицированных экспертов по Центральной Азии и Кавказу. Поэтому в 1996 г. изучение Центральной Азии и Кавказа в Санкт-Петербургском университете было возобновлено. Процесс восстановления бартольдовских исследовательских и преподавательских методов, базирующихся на глубоком знании классических восточных языков и истории региона, происходит параллельно процессу изменений в историографии новых независимых государств Центральной Азии и Кавказа, где восстановлению и переоценке подвергаются национальные ценности, культуры и традиции.

В настоящее время на кафедре Центральной Азии и Кавказа, наряду с курсом всемирной истории и другими общефакультетскими дисциплинами по специальности историк-востоковед, читаются курсы по истории, географии, этнографии, культуре и литературе, религии, современному политическому и экономическому положению стран Центральной Азии и Кавказа. Основной упор делается на изучение истории, однако география и этнография рассматриваются как важные базовые дисциплины, без которых понимание истории невозможно. Построение курсов основано на представлении о том, что Центральная Азия, как и Кавказ, — это цельные регионы с общей историей, причем тесно связанные с соседними цивилизациями (Передняя Азия, Россия, Китай).

Таким образом, кафедра предпочитает региональный подход рассмотрению отдельно взятых местных «историй». Следуя этому подходу, восходящему к идеям академика Бартольда о фундаментальной востоковедной подготовке историка-среднеазиатоведа, студенты отделения истории Центральной Азии изучают, прежде всего, классические языки мусульманского Востока, т.е. персидский, турецкий и арабский (в разных комбинациях, причем обязательным является изучение двух из этих языков), и получают широкие знания по истории региона. Под руководством преподавателей студенты знакомятся с важнейшими письменными источниками по истории Центральной Азии, Кавказа и Ирана и учатся читать и понимать средневековые восточные тексты. В дополнение к базовым историческим курсам, преподаватели кафедры предлагают студентам разнообразные специальные курсы и семинары. В связи с повышенным интересом студентов к новейшей истории и современному положению в Центральной Азии и на Кавказе постепенно вводится изучение дополнительных специальных курсов и восточных языков — таджикского, узбекского и казахского.

Для изучения Кавказа с позиции традиционного российского востоковедения следует иметь в виду, что, несмотря на этническую и конфессиональную разделенность, Кавказ вместе с тем являлся и является единым регионом, где в течение без малого полутора тысячелетий сосуществуют и активно воздействуют друг на друга два цивилизационных ареала, порожденных его положением на стыке между Азией и Европой.

Начиная с раннего средневековья, основными источниками для изучения истории и культуры Кавказа все более становятся материалы на арабском, персидском и турецком языках. Для северной части ареала и Азербайджана эти материалы, помимо русских документов (начиная с XVII–XVIII вв.), имеют определяющее источниковедческое значение, а для Армении и Грузии они не менее важны, чем источники на языках этих стран.

Учитывая неразрывные связи истории Кавказа как с историей Ближнего и Среднего Востока, так и с историей Ближнего и Среднего Востока, так и с историей России и специфику кавказоведческих исследований, ее ориентированность на мусульманский мир, подготовка студентов-кавказоведов базируется на изучении одного из трех классических литературных мусульманских языков, — арабского, или персидского, или османско-турецкого, — а также азербайджанского, армянского и грузинского языков; набор групп студентов будет производиться со специализацией «история Кавказа», «История Кавказа (Азербайджан)», «История Кавказа (Армения и Грузия)» с преподаванием соответствующих отделению языков, дисциплин и спецкурсов.

Faculty today

The Faculty offers 4-year undergraduate programmes resulting in the BA degree and 2-year graduate programmes resulting in the MA degree. Those who want to continue their studies can enroll in the postgraduate research programmes to earn the Ph.D. degree and the Doctor of Philology or Doctor of History degree. Also, for holders of degrees in other subject areas the FAAS offers some additional educational programmes, such as Oriental Languages and Area Studies programmes and part-time courses leading to either a degree or certificate in oriental studies. The Faculty is well equipped; its facilities include computerized classrooms, an audiotheque, and the Faculty library. Graduates of the Faculty are recognized as being highly qualified experts, possessing fundamental knowledge and are engaged in various spheres of cultural, social and political life in Russia and abroad.

ACADEMIC SYSTEM

DEGREES

The following degrees can be earned at the FAAS:

- Bachelor of Arts (BA)

- Master of Arts (MA)

- PhD

- Doctor of Philology/History (higher level – doctor nauk)

- The FAAS trains highly qualified specialists in the fields of languages, literature, history, politics, economics, cultures and religions of modern and ancient countries and regions of Asia and Africa.

Кафедра китайской филологии

Основные курсы:

- введение в китайскую филологию,

- древнекитайский язык,

- история китайской литературы (древность, средневековье и новое время),

- история современной китайской литературы,

- китайский язык (различные аспекты, в том числе введение в иероглифику, фонетика, разговорный язык, учебные тексты, перевод художественных текстов, общественно-политический текст, научный текст и др.),

- теоретическая грамматика китайского языка.

Сотрудники кафедры также участвуют в общефакультетских курсах:

- введение в востоковедение и африканистику,

- концепции современного востоковедения,

- общее языкознание и др.

Спецкурсы:

- голосоречевой тренинг для переводчиков-востоковедов;

- жизнь и творчество Лао Шэ;

- жизнь и творчество Чжан Сяньляна;

- история китайского языкознания;

- история китайского языка;

- китайская бытовая эпиграфика;

- китайская диалектология;

- китайская лексикология;

- китайский классический роман;

- китайский традиционный театр.

- классическая драма Китая;

- классификация языков Востока и ЮВА;

- классическая поэзия Китая;

- святые и демоны в верованиях Китая и сопредельных стран;

- синтаксис древнекитайского языка;

- словари и справочники в китаеведении;

- танская новелла;

- три учения и культура Китая;

- этнопсихология китайцев.

Во время обучения прохождение стажировки в Китае является частью программы

Кафедра китайской филологии одна из старейших кафедр на Восточном факультете. Преподавание китайского языка началось с 1855 года. Создание кафедры и первой научной школы отечественного китаеведения неразрывно связано с именем академика В. П. Васильева (1818-1900). Во второй половине XIX и начале XX века на кафедре работали такие известные китаеведы, как Д. А. Пещуров (1833-1913), С. М. Георгиевский (1851-1893), А. О. Ивановский (1863-1903), П. С. Попов (1842-1913). В 1910-40 гг. изучение и преподавание китайской филологии было возведено на новую высоту академиком В. М. Алексеевым (1881-1951) и его учениками Ю. К. Щуцким (1897-1938), Б. А. Васильевым (1899-1937), А. А. Драгуновым (1900-1955), А. А. Штукиным (1904-1953), К. И. Разумовским (1905-1942). Долгие годы на кафедре преподавали крупнейшие знатоки Китая Г. Ф. Смыкалов (1877-1955), Б. И. Панкратов (1892-1979), В. В. Петров (1929-1987), В. А. Вельгус (1922— 1980), Пан Ин (1928—2009), Н. А. Спешнев (1931—2011). Всю свою жизнь посвятил преподаванию на Восточном факультете выдающийся лингвист, специалист по китайскому, сравнительно-историческому и общему языкознанию, лингвистической типологии и теории грамматики С.Е.Яхонтов (1926-2018).

На протяжении десятков лет кафедра китайской филологии вела плодотворную работу по подготовке высококвалифицированных специалистов по различным областям синологических гуманитарных знаний; ее выпускниками были такие прославленные отечественные востоковеды, как академик РАН Б. Л. Рифтин, профессор Е. А. Серебряков (бессменно руководивший кафедрой на протяжении 37 лет), профессор Л. Н. Меньшиков и целый ряд других выдающихся ученых, работавших как в СПбГУ, так и в других крупных научных центрах России.

Высокий научный и педагогический потенциал позволяет нам обеспечивать всестороннюю фундаментальную подготовку в области классического и современного китайского языка и литературы, а также в дисциплинах, неразрывно генетически связанных с традиционными филологическими направлениями (такими, например, как китайская традиционная культура, мифология, этнопсихология китайцев и пр.). Значительное число студентов направляется на стажировки в страну изучаемого языка. Обязательными для обучающихся являются курсы по теоретической грамматике, истории языка и литературы, этнографии, географии и истории изучаемой страны.

Долгое время кафедра китайской филологии служила научной и педагогической базой для становления и формирования новых направлений в востоковедной лингвистике и литературоведении, которые впоследствии нередко преобразовывались в самостоятельные кафедры Восточного факультета. Последним подобным преобразованием стало создание в 2011 году самостоятельной кафедры филологии Кореи и Юго-Восточной Азии.

Заведующим кафедрой китайской филологии с сентября 2011 года является профессор А. Г. Сторожук.

13 декабря 1993 г. при содействии Генерального Консульство КНР в Санкт-Петербурге был основан «Санкт-Петербургский Центр китайского языка», который является единой структурой с нашей кафедрой. Это способствовало развитию широких международных отношений на кафедре. Генконсульство предоставило кафедре огромное количество ценной литературы, что сыграло важную роль в развитии преподавания китайского языка.

Под руководством отдела образования Генконсульства КНР, с 2004 года в Центре китайского языка ежегодно проводился «экзамен на знание китайского языка» (HSK — 汉语水平考试), также как и региональный отборочный студенческий конкурс «Китайский мост — 汉语桥». После учреждения Института Конфуция в СПбГУ (孔子学院) в 2005 году (фактическое время начало работы — 2007 год), в организации и работе которого активнейшее участие принимали и принимают сотрудники кафедры, экзамен HSK и конкурс «Китайский мост» стали проводиться под эгидой Института Конфуция.

Динамика кадрового состава кафедры во многом определяется условиями работы высшей школы и социальным обеспечением в стране. Тем не менее, кафедре удаётся за счёт включения в учебный процесс научных сотрудников расширять круг лиц, работающих со студентами, и добиваться сбалансированности между различными возрастными группами преподавателей. Постепенное омоложение кадров кафедры оставалось стратегической задачей на протяжении многих лет, поэтому подготовка кадров для себя через магистратуру и аспирантуру, а также формирование перспектив для молодых преподавателей стало современной заботой и сохранится в будущем.

Кафедра и впредь будет создавать условия для преподавателей и сотрудников, повышать уровень квалификации, публиковать авторские монографии, анализирующие актуальные проблемы востоковедения и исследующие неосвещённые или мало освещенные темы.

Кафедра филологии Юго-Восточной Азии

Во время обучения прохождение стажировки в странах изучаемого языка является частью программы

Cегодня кафедра филологии ЮВА и Кореи — крупнейшая и одна из старейших на Восточном факультете.

Кафедра последовательно реализовывала установку на открытие новых для российского университетского образования востоковедных специальностей. В 1955 году были открыты отделения вьетнамской и индонезийской филологии, в 1957 году — отделение бирманской филологии, в 1963 году — отделения тайской и кхмерской филологии, в 1967 году — отделение тагальской филологии. В начале 1960-х произошло объединение с кафедрой корейской филологии.

С 1998 до 2019 год кафедрой руководил Янсон Рудольф Алексеевич.

С сентября 2019 года заведущим кафедрой является Дмитренко Сергей Юрьевич

Высокий научный и педагогический потенциал позволяет нам обеспечивать всестороннюю фундаментальную подготовку в области языков и литературы стран Восточной Азии. Значительное число студентов направляется на стажировки в страны изучаемого языка. На всех отделениях обязательными являются курсы по теоретической грамматике, истории языка и литературы, этнографии, географии и истории изучаемой страны.

Динамика кадрового состава кафедры во многом определяется условиями работы высшей школы и социальным обеспечением в стране. Тем не менее кафедре удаётся за счёт включения в учебный процесс научных сотрудников расширять круг лиц, работающих со студентами, и добиваться сбалансированности между различными возрастными группами преподавателей. Постепенное омоложение кадров кафедры остаётся стратегической задачей, поэтому подготовка кадров для себя через магистратуру и аспирантуру, а также формирование перспектив для молодых преподавателей стало современной заботой и сохранится в будущем.

Кафедра и впредь будет создавать условия для преподавателей и сотрудников, повышать уровень квалификации, публиковать авторские монографии, анализирующие актуальные проблемы востоковедения и исследующие неосвещённые или мало освещенные темы.

Кафедра тюркской филологии

Программы обучения:

- Тюркская филология (язык и литература) (бакалавриат)

- Древнетюркские языки (бакалавриат)

- Тюркские культуры (магистратура)

- Религии тюрок (магистратура)

- Тюркские литературы (магистратура, аспирантура)

- Тюркское языкознание (магистратура, аспирантура)

Основные курсы:

- Современный турецкий язык (орфоэпия, грамматика, современные тексты, разговорная практика, грамматический и исторический анализ литературных образцов, практика перевода с русского языка на турецкий) — 1056 ч. (бакалавриат) 192 ч. (магистратура). Преподаватели: доц. А. В. Образцов, доц. А. И. Пылев, доц. Н. Н. Телицин, ст. преп. А. С. Сулейманова, ст. преп. М. Э. Дубровина, ст. преп. Л. М. Ульмезова.

- Османские тексты в арабской графике — 448 ч. (бакалавриат). Преподаватели: доц. А. В. Образцов, доц. А. И. Пылев, доц. Н. Н. Телицин.

- Древнетюркские языки (язык орхоно-енисейских памятников и древнеуйгурский язык) — 352 / 448 ч., в зависимости от текущего плана кафедры (бакалавриат). Преподаватель: доц. Н. Н. Телицин.

- Второй тюркский язык (современный азербайджанский / казахский / карачаево-балкарский / узбекский / якутский — в зависимости от текущего плана кафедры) — 72 ч. (бакалавриат) 36 ч. (магистратура). Преподаватели: доц. А. И. Пылев, ст. преп. Л. М. Ульмезова, доц. А. М. Фарзалиев, ст. преп. М. Э. Дубровина.

- Чагатайский (староузбекский) язык — 36 ч. (магистратура). Преподаватель: доц. А. И. Пылев.

- Введение в тюркскую филологию — 36 ч. (бакалавриат). Преподаватель: доц. А. И. Пылев.

- Древняя и средневековая турецкая литература — 72 ч. (бакалавриат). Преподаватель: доц. А. В. Образцов.

- Новая и новейшая турецкая литература — 72 ч. (бакалавриат). Преподаватель: доц. А. В. Образцов, ст. преп. А. С. Сулейманова.

- Теоретическая грамматика турецкого языка — 72 ч. (бакалавриат). Преподаватели: проф. В. Г. Гузев, ст. преп. М. Э. Дубровина.

Специальные курсы и спецсеминары:

- Староосманский язык (фонология, морфология, синтаксис) — 72 ч. (бакалавриат, по выбору). Проф. В. Г. Гузев.

- Основы функционального синтаксиса тюркских языков — 36 ч. (бакалавриат, по выбору). Проф. В. Г. Гузев.

- Культура древних тюрок — 72 ч. (бакалавриат). Доц. С. Г. Кляшторный.

- Турецкая лингвистическая терминология (на турецком языке) — 72 ч. (бакалавриат). Проф. В. Г. Гузев.

- Теория тюркской грамматики в свете фактов языка древнетюркских рунических надписей — 72 ч. (бакалавриат). Ст. преп. М. Э. Дубровина.

- Культура и быт османских турок — 72 ч. (бакалавриат, по выбору). Доц. А. В. Образцов.

- Древнетюркская руническая письменность в свете теоретической фонологии и общей теории письма (грамматологии) — 72 ч. (магистратура, по выбору). Проф. В. Г. Гузев.

- Индоевропеистические предрассудки в теории тюркской грамматики — 36 ч. (магистратура, по выбору). Проф. В. Г. Гузев.

- Основы функциональной морфологии тюркских языков — 36 ч. (магистратура, по выбору). Проф. В. Г. Гузев.

- Проблемы фонологии и морфонологии современного турецкого языка — 36 ч. (магистратура, по выбору). Проф. В. Г. Гузев.

- Сравнительная грамматика тюркских языков — 36 ч. (магистратура, по выбору). Проф. В. Г. Гузев.

- Место и значимость категории вторичного гипостазирования в строе тюркских языков — 36 ч. (магистратура, по выбору). Доц. Н. Н. Телицин.

- Нормативная поэтика османской классической поэзии (жанры, жанровые формы, образная система) с разбором образцов творчества поэтов от Султана Веледа до Шейха Галиба — 36 ч. (магистратура, по выбору). Доц. А. В. Образцов.

- Становление жанра новеллы в турецкой литературе (от Ахмеда Митхата до Омера Сейфеддина) — 36 ч. (магистратура, по выбору). Доц. А. В. Образцов.

- Классическая чагатайская литература: Навои, Бабур, их современники и окружение — 36 ч. (магистратура, по выбору). Доц. А. И. Пылев.

- Образцы чагатайской литературы: Навои, Бабур (Диван Бабура, «Бабур-наме») — 36 ч. (магистратура, по выбору). Доц. А. И. Пылев.

- Становление турецкого романа (Намык Кемаль) — 36 ч. (магистратура, по выбору). Доц. А. И. Пылев.

- Тенденции развития современного турецкого романа — 36 ч. (магистратура, по выбору). Ст. преп. А. С. Сулейманова.

- Элементы тюркской классической поэтики — 36 ч. (магистратура, по выбору). Доц. А. И. Пылев.

Языки:

- Кафедральные курсы: турецкий, второй тюркский язык (азербайджанский / казахский / карачаево-балкарский / узбекский / якутский),

- древнеуйгурский,

- язык орхоно-енисейских памятников,

- османский,

- староосманский (староанатолийско-тюркский),

- чагатайский (староузбекский).

Курсы, читаемые преподавателями Кафедры арабской филологии и Кафедры иранской филологии:

- арабский и персидский языки.

Западноевропейские языки:

- немецкий (бакалавриат);

- английский, немецкий, французский, испанский (магистратура, по выбору).

Хроника текущей научной жизни кафедры тюркской филологии

При активном участии сотрудников кафедры тюркской филологии ежегодно проводятся научные конференции. В частности, в конце октября каждого года организуются научные чтения, посвященные памяти академика А. Н. Кононова (Кононовские чтения), а в апреле-мае — чтения, посвященные памяти профессора С. Н. Иванова. На этих заседаниях с докладами по различным проблемам изучения тюркских языков, литератур, культур и истории тюрок выступают как преподаватели, аспиранты и студенты старших курсов кафедры, так и гости — преподаватели других кафедр Восточного факультета, ученые из различных вузов и научно-исследовательских учреждений Санкт-Петербурга и Москвы, других городов России, зарубежных стран.

В 2006 году сотрудниками кафедры тюркской филологии совместно с отделом литератур стран Азии и Африки Библиотеки Российской Академии наук (ОЛСАА БАН) была организована работа секции «Россия и тюркский мир» международной научной конференции «Востоковедение и африканистика в университетах Санкт-Петербурга, России, Европы. Актуальные проблемы и перспективы». Конференция проводилась в рамках научных мероприятий, посвященных 150-летию Восточного факультета СПбГУ и 290-летию Библиотеки РАН. Состав оргкомитета: Н. С. Горелов, В. Г. Гузев, Н. Н. Дьяков, В. В. Ермилов, Н. В. Колпакова, А. В. Образцов, Г. З. Пумпян, И. В. Самсонова. Заседания проходили с 5-го апреля по 7 апреля 2006 г.

В программе секции было заявлено в общей сложности 47 докладов. Прочитано — 37. Докладчики представляли следующие учреждения: Библиотеку РАН, Восточный факультет СПбГУ, Государственный Эрмитаж, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН (Кунсткамера), НИИ мозга им. И. М. Бехтерева РАН, Педиатрическую академию (СПб.), Российский этнографический музей, Отдел БАН при Санкт-Петербургском филиале Института востоковедения РАН, Российскую Духовную академию, Российский государственный архив военно-морского флота, Российскую Национальную библиотеку, Санкт-Петербургский филиал Института востоковедения РАН, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. С докладом выступил представитель Волгоградского госуниверситета Е. Ф. Перепелица. Был представлен Павлодарский госуниверситет им. С. Торайгырова (Казахстан) (сам докладчик Ж. А. Артыкбаев отсутствовал, доклад был зачитан другим лицом). Союз писателей Украины был представлен Т. Н. Лебединской, выступившей с докладом «Роксолана — султанша Турции» (о пленной украинке, ставшей любимой женой султана Сулеймана I Законодателя (1520-1566) и игравшей заметную роль в общественно-политической жизни Османской империи). С докладом «Турецко-советские политические отношения (1030-1939)» выступил профессор Эгейского университета в Измире (Турция) Ахмет Озгирав. В качестве наиболее ценных в научном отношении следует отметить доклады:

- С. Г. Кляшторный (Санкт-Петербургский филиал Института востоковедения РАН). Россия и тюркские народы: евразийский аспект.

- О. В. Васильева (Отдел рукописей Российской национальной библиотеки). Сочинения в шедеврах книжного искусства ХV-ХVI вв. (из фондов РНБ).

- О. А. Красникова (Сектор картографии ОФО БАН). Этнические карты Азербайджана и Туркестана (по фондам БАН).

- А. И. Пылёв (Кафедра тюркской филологии Восточного факультета СПбГУ). Жанр произведения турецкого писателя Сабахаттина Али «Мадонна в меховом манто» и традиции русского литературоведения.

- А. А. Сотниченко (Факультет международных отношений СПбГУ). Евразийский аспект внешней политики [ныне правящей в Турции] Партии справедливости и возрождения.

Приятно отметить, что доклад сотрудника ОЛСАА БАН Н. С. Горелова «Стрелы и власть: избрание правителя глазами средневековых европейских источников» сопровождался ссылками на труды одного из скромных сотрудников Восточного факультета, в то время старшего преподавателя и секретаря Кафедры тюркской филологии Аркадия Павловича Григорьева.

Доклады распределились по следующим разделам: 1) история тюркских народов и их отношений с Россией; 2) тюркская филология; 3) раскрытие архивных, библиотечных и музейных фондов; 4) научные и культурные связи.

В целом работу секции «Россия и тюркский мир» следует оценивать как удачную и полезную. Оргкомитетом принято решение и в дальнейшем проводить научные чтения «Россия и тюркский мир» на базе Кафедры тюркской филологии и ОЛСАА БАН, придав им статус регулярной международной научной конференции.

8 ноября 2008 г. состоялось очередное научное заседание Кафедры тюркской филологии, посвященное памяти акад. А. Н. Кононова — «Кононовские чтения XXIII». В заседании участвовали преподаватели, научные сотрудники и студенты Кафедры тюркской филологии, Кафедры Центральной Азии и Кавказа Восточного факультета СПбГУ, Филологического факультета СПбГУ, Института лингвистических исследований Российской Академии наук и других научных учреждений и учебных заведений Санкт-Петербурга. На заседании были прочитаны и обсуждены пять докладов:

- Проф. В. Г. Гузев. «О разграничении понятий „морфема” и „монема”»;

- Проф. Т. И. Султанов. «О тюркских военных терминах «уран» (пароль) и «сурен» (боевой клич)»;

- Доц. С. Г. Кляшторный. «Из истории изучения орхонских рунических надписей»;

- Доц. А. В. Образцов. «Внелингвистические аспекты подготовки переводчиков»;

- Старш. препод. А. С. Сулейманова. «Образ «Другого» в современном турецком романе».

Основные публикации Кафедры за последние 20 лет (монографии, учебные и учебно-методические пособия, поэтические переводы и справочные издания в хронологическом порядке):

- Гузев В. Г., Дулина Н. А., Кононов А. Н. и др. Биобиблиографический словарь отечественных тюркологов. Дооктябрьский период. Изд. второе, переработ., подготовил А. Н. Кононов. М.: Наука, 1989. 300 с.

- Юсуф Баласагуни. Благодатное знание / Перевод С. Н. Иванова. Вступ. статья М. С. Фомкина. Примечания А. Н. Малеховой. Л.: Сов. писатель, 1990. 560 с.

- Гузев В. Г. Очерки по теории тюркского словоизменения: глагол (на материале староанатолийско-тюркского языка). Л.: Изд-во ЛГУ, 1990. 168 с.

- Свиток столетий: Тюркская классическая поэзия XIII-XX веков: Сб. произведений / Сост., пер., авт. вступ. статьи Иванов С. Н. Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. 712 с.

- Кондратьев В. Г. Основные тенденции в развитии грамматического строя турецкого языка (на основе сопоставления современного турецкого литературного языка и языка памятников письменности VIII-XI вв. из Монголии и Китая). Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1992. 64 с.

- Алишер Навои. Язык птиц / Изд-е подготовили С. Н. Иванов и А. Н. Малехова. Перевод С. Н. Иванова. СПб.: Наука, 1993. 384 с. (В приложении: Малехова А. Н. Поэма Алишера Навои «Язык птиц»; Иванов С. Н. К переводческому истолкованию поэмы «Язык птиц» Алишера Навои).

- Образцов А. В. (составитель). Программа курса истории средневековой литературы Турции XIII — середина XIX вв. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1996. 28 с.

- Алишер Навои. Избранное / В переводах С. Иванова. Сост., вступ. статья и переводы С. Н. Иванова. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1996. 504 с.

- Телицин Н. Н. (составитель). Программа курса «Древнетюркские языки». Для I-IV курсов бакалавриата по направлению: Востоковедение. Африканистика. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1996. 8 с.

- Пылев А. И. Ходжа Ахмад Ясави: суфийский поэт, его эпоха и творчество / Под редакцией С. Н. Иванова и Б. Е Кумекова. Алматы: Атамұра, 1997. 96 с.

- Векилов А. П., Телицин Н. Н. Османский (арабо-персидский) алфавит. Учебное пособие для студентов-тюркологов. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. 1,9 печ. л.

- Вопросы востоковедения: Кононовские чтения XII: Сб. статей / Под ред. В. Г. Гузева и др. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. 80 с. (Авторы статей: акад. М. Н. Боголюбов, проф. В. Г. Гузев, проф. В. Г. Кондратьев, А. П. Векилов, А. И. Пылев и др.)

- Григорьев А. П., Григорьев В. П. Коллекция золотоордынских документов XIV века из Венеции: Источниковедческое исследование. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2002. 276 с.

- Векилов А. П. Юбилей Низами в блокадном Ленинграде. СПб.: Изд-во «Лейла», 2003. 84 с.

- Григорьев А. П. Сборник ханских ярлыков русским митрополитам: Источниковедческий анализ золотоордынских документов. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004. 276 с.

- Гузев В. Г., Дениз-Йылмаз О. Опыт построения понятийного аппарата теории турецкой грамматики: Учебное пособие на турецком языке. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004. 134 с.

- Образцов А. В. Тезкере как источники по истории османской литературы. Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004. 23 с.

- Йылмаз О., Образцов А. В., Телицин Н. Н., Ульмезова Л. М. Словарь-минимум (для I курса). Типовые примеры (для I-IV курса). Употребительные выражения: Учебное пособие по турецкому языку. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004. 68 с.

- Гузев В. Г., Дениз-Йылмаз О., Махмудов-Хаджиоглу Х., Ульмезова Л. М.

- Турецкий язык: Начальный курс (с аудиоприложением). СПб.: КАРО, 2006. 256 с.

- Дениз-Йылмаз О. Категория номинализации действия в турецком языке. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. 227 с.

- Аврутина А. С., Гузев В. Г. (разработчики). Программа учебной дисциплины «Древнетюркское руническое письмо в свете общей теории письма». СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007. 28 с.

Изучение тюркской филологии в Санкт-Петербургском университете началось в 1822 г. Первоначально это были курсы турецкого (османского) языка, читавшиеся время от времени на Секции восточной филологии, которые вел О. И. Сенковский — известный востоковед, журналист и писатель. В 1835 г. была учреждена кафедра турецкого языка, и турецкий язык был введен в число официальных предметов. Становление тюркологии как самостоятельной дисциплины обычно связывается с научной деятельностью А. О. Мухлинского, который возглавлял кафедру с 1839 по 1866 гг. С 1855 г., после основания Факультета восточных языков, на вновь образованной кафедре турецко-татарского языка стали преподаваться курсы и по другим тюркским языкам и литературам.

С 1873 г. кафедру возглавлял основатель русской школы османистики проф. В. Д. Смирнов. На кафедре с 1894 г. преподавал основоположник тюркского языкознания П. М. Мелиоранский. До ликвидации Факультета восточных языков в 1919 г. на кафедре турецко-татарской словесности работали также крупные тюркологи проф. А. Н. Самойлович (с 1907 г.) и проф. П. А. Фалёв (с 1915 г.). На возрожденном в 1944 г. Восточном факультете кафедру тюркской филологии последовательно возглавляли: в 1944-1947 гг. — чл.-корр. АН СССР проф.

Н. К. Дмитриев, в 1947-1949 гг. — проф. С. Е. Малов, в 1949-1972 гг. — акад. А. Н. Кононов, в 1972-1988 гг. — проф. С. Н. Иванов, в 1988-2013 гг. — доктор филологических наук, профессор Виктор Григорьевич Гузев. В настоящее время обязанности заведующего кафедрой исполняет к.ф.н., доцент Н.Н.Телицин.

Названия кафедры:

- 1835-1855 гг. — кафедра турецкого языка;

- 1855-1863 гг. — кафедра турецко-татарского языка;

- 1863-1919 гг. — кафедра турецко-татарской словесности;

- С 1944 г. — кафедра тюркской филологии.

В настоящее время кафедра тюркской филологии Восточного факультета СПбГУ является признанным центром тюркологических исследований и подготовки тюркологов в России, СНГ и Европе. За период учебы выпускники кафедры овладевают всем комплексом теоретических знаний и практических навыков в области турецкого языка, османского языка, древнетюркских языков, истории турецкой и среднеазиатской тюркской литературы, истории Турции. Со времен основателя российской османистики В. Д. Смирнова кафедра сохраняет уникальные традиции преподавания османских арабографичных текстов, используя собственные учебные пособия. Для студентов последних курсов бакалавриата и магистратуры введено преподавание ряда дополнительных тюркских языков (в частности, современного узбекского и азербайджанского), арабского и персидского языков.

Успешно развиваются международные связи кафедры. К преподаванию на кафедре регулярно привлекаются носители турецкого языка, граждане Турции, получившие образование в различных университетах этой страны. В частности, в 1997-2004 гг. на кафедре в должности доцента и старшего преподавателя работали супруги Озлем и Фехми Йылмаз, сотрудники Мраморноморского университета (г. Стамбул). Деятельность турецких преподавателей способствует совершенствованию знания современного турецкого языка как студентами и аспирантами, так и преподавателями кафедры тюркской филологии и других кафедр Факультета.

В настоящее время кафедра поддерживает и развивает активные научные и творческие связи с Мраморноморским университетом (Marmara Üniversitesi) и другими учебно-научными учреждениями Стамбула. На кафедре постоянно проходят стажировку специалисты из других учебных заведений и научно-исследовательских учреждений России, ближнего и дальнего зарубежья; в 2006-2008 гг. проходили обучение трое магистрантов — граждан Турции. Студенты кафедры тюркской филологии ежегодно проходят летнюю практику в стране изучаемого языка, в частности, в Центре изучения турецкого языка при Анкарском университете (TÖMER).

На кафедре тюркской филологии ведется постоянная работа по подготовке специалистов высшей квалификации. С конца 1990-х гг. число аспирантов и соискателей по кафедре ежегодно составляет 3-5 человек. За последние 10 лет на кафедре тюркской филологии было подготовлено и защищено пять кандидатских диссертаций.

Наиболее одаренные и успевающие студенты кафедры принимают участие в работе объединенного Студенческого научного общества Восточного факультета, выступают на его заседаниях и научных заседаниях кафедры с докладами и сообщениями на тюркологические темы. Авторы лучших докладов по рекомендации кафедры выступают на ежегодных конференциях молодых ученых Факультета и командируются на конференции других родственных вузов. Наиболее интересные студенческие работы печатаются в научных сборниках Восточного факультета.

Нынешний состав кафедры тюркской филологии включает семь штатных сотрудников: доктора филологических наук, профессора В. Г. Гузева; кандидатов филологических наук, доцентов А. В. Образцова, А. И. Пылева, Н. Н. Телицина; кандидатов филологических наук, старших преподавателей М. Э. Дубровину (Губайдуллину) и А. С. Сулейманову; старшего преподавателя Л. М. Ульмезову. Кроме того, различные курсы студентам кафедры преподают кандидат исторических наук, доцент С. Г. Кляшторный, кандидат исторических наук, доцент К. А. Жуков и др. кафедра обеспечивает проведение занятий по турецкому языку также для студентов других подразделений Университета: кафедры истории стран Ближнего Востока, кафедры Центральной Азии и Кавказа, кафедры общего языкознания Филологического факультета и др.

Старший лаборант (секретарь) кафедры в настоящее время — выпускница кафедры истории стран Ближнего Востока А. В. Жевелева.

Хроника текущей научной жизни кафедры тюркской филологии

Силами сотрудников кафедры тюркской филологии ежегодно организуются научные конференции. В частности, в конце октября каждого года проходят анаучные чтения, посвященные памяти академика А. Н. Кононова (Кононовские чтения), а в апреле-мае — чтения, посвященные памяти профессора С. Н. Иванова.

В 2006 году сотрудниками кафедрой тюркской филологии совместно с Отделом литератур стран Азии и Африки Библиотеки Российской Академии наук (ОЛСАА БАН) была организована работа секции «Россия и тюркский мир» международной научной конференции «Востоковедение и африканистика в университетах Санкт-Петербурга, России, Европы. Актуальные проблемы и перспективы». Конференция проводилась в рамках научных мероприятий, посвященных 150-летию Восточного факультета СПбГУ и 290-летию Библиотеки РАН.

Автор материала: доц. А. И. Пылев.

Кафедра теории общественного развития стран Азии и Африки

Программы:

- История стран Азии и Африки (магистратура, аспирантура)

- Политика и международные отношения стран Азии и Африки (магистратура)

- Экономика и международные экономические отношения стран Азии и Африки (магистратура)

- Современный Китай: экономика, политика, общество.

Кафедра теории общественного развития стран Азии и Африки – одна из самых молодых на Восточном факультете. Она была организована в соответствии с приказом ректора СПбГУ 7 апреля 2006 года. И.о. заведующего кафедрой является доктор исторических наук Н. А. Самойлов.

Целью создания кафедры было объединение усилий востоковедов различного профиля в деле подготовки кадров по целому ряду новых направлений, требующих теоретического осмысления процессов общественного развития стран Азии и Африки. На кафедре работают востоковеды различного профиля: арабисты, африканисты, китаеведы, японоведы, специализирующиеся в сфере экономики, политики, истории, международных отношений, социологии, религиоведения.

Создание кафедры было вызвано современными требованиями развития востоковедения и потребностями подготовки востоковедных кадров по новым программам. Понимание основных процессов развития восточных обществ невозможно без углубленного изучения исторических корней этих явлений, без тщательного и квалифицированного анализа этнических, религиозных и в широком смысле культурных традиций, без хорошего знания восточных языков и этнопсихологических особенностей населения азиатско-африканских стран.

Кафедра, прежде всего, сосредотачивает свое внимание на подготовке студентов в магистратуре. В процессе обучения на данной кафедре страноведческая и языковая подготовка студентов-восточников, полученная ими в бакалавриате, укрепляется фундаментальными теоретическими знаниями как накопленными классическим востоковедением, так и сформулированными в современных концепциях общественного развития стран Азии и Африки.

Сегодня наиболее актуальным становится системный подход к изучению восточных обществ, включающий в себя всю совокупность знаний о странах и народах, их населяющих, основанный на осмыслении этнических, культурных, религиозных, социальных, политических и экономических особенностей конкретного социума. Применение подобного подхода стало неотъемлемой частью большинства курсов, читаемых преподавателями данной кафедры

Кафедра истории стран Дальнего Востока

На кафедре истории стран Дальнего Востока преподаются следующие программы и курсы:

- История Вьетнама (Бакалавриат)

- История Индии (Бакалавриат)

- История Китая (Бакалавриат)

- История Китая (Тибет) (Бакалавриат)

- История Кореи (Бакалавриат)

- Культуры Восточной Азии (Магистратура)

- Религии Восточной Азии (Магистратура)

- История Восточной Азии (Магистратура, Аспирантура)

- Изучение истории Азии: методы и подходы

- Новая и новейшая история Азии и Африки

- Западная историография цивилизаций Восточной Азии: основные понятия

- История идеологических течений в странах Азии

- Буддизм

- Средневековая история Юго-Восточной Азии

- Новая история Юго-Восточной Азии

- История и география Средней Азии

- Китай и кочевники Средней Азии в древней и средневековой истории

- Древняя и средневековая история Китая

- Основные аспекты протеста низших слоёв населения в древнем и средневековом Китае

- Источники по древней и средневековой истории Китая

- Источники по истории Китая (позднее средневековье — новое время)

- Вопросы китайской истории XVII–XVIII веков

- Секретные общества в Китае XVIII — начала XX веков

- Новая и новейшая история Китая

- История социальной мысли Китая в новое время

- География Китая

- Этнография Китая

- Международные отношения и внешняя политика Китая

- Экономическая система КНР

- Политическая система КНР

- Россия и Китай: развитие взаимного восприятия и стереотипы

- Традиции исторического развития и модернизация (на примере Индокитая)

- Источники по истории Вьетнама

- История Вьетнама

- Религиозная и политическая ситуация в Южном Вьетнаме

- Политическая история современного Вьетнама

- Политическая и экономическая система современного Вьетнама

- История Камбоджи

- История, география и этнография Таиланда

- История российско-сиамских отношений

- Политическая и экономическая система современного Таиланда

- История и география Индии

- Источники по истории Индии

- Политическая и экономическая система современной Индии

- История, география и этнография Кореи

- Политическая и экономическая система современной Кореи

На кафедре ведется подготовка по следующим специализациям: история Китая, история Индии, история Кореи, история Вьетнама, история Вьетнама и Китая, история Малайзии и Индонезии. Помимо основных дисциплин, предусмотренных учебным планом исторических кафедр, студентам предлагаются следующие спецкурсы и спецсеминары: Общее и особенное в историческом развитии древнего и средневекового Китая, Тайные общества в Китае в новое время, Традиции и новации в китайской народной утопии в новое время, особенности развития основных регионов КНР, Проблема культурного наследия в современном Китае, Древнекитайская мифология, Повседневная жизнь Кореи XVI–XIX вв., Политическая история КНДР; История Делийского султаната, Мусульманские течения в общественной мысли Индии во второй половине XIX в.; История Маньчжурии в XII–XIX вв., Система управления конфликтом в Южном Вьетнаме в сер. ХХ в.

Кафедра истории стран Дальнего Востока организована в 1949 г. Историки-востоковеды Г. В. Ефимов, Л. А. Березный, Е. Я. Люстерник, Д. И. Гольдберг, Н. В. Кюнер и Л. В. Зенина восстановили традицию преподавания истории стран Дальнего Востока, основанную еще в XIX веке В. П. Васильевым и С. М. Георгиевским.

В 1950-1960-е годы главным направлением работы кафедры было изучение национально-освободительных движений и международных отношений на Дальнем Востоке (Г. В. Ефимов), новейшей истории и историографии истории Китая (Л. А. Березный), древней и средневековой истории Китая (Г. Я. Смолин), традиционной китайской историографии (Б. Г. Доронин), истории китайских тайных обществ и сект (Б. М. Новиков); новой и новейшей истории Японии (Д. И. Гольдберг, Л. В. Зенина); проблеме колониализма и национально-освободительного движения в Индии (Ю. В. Петченко), российско-индийским отношениям (Е. Я. Люстерник). В 60-е годы были открыты новые отделения, в том числе истории Таиланда и Бирмы (Б. Н. Мельниченко), Индонезии (П. М. Мовчанюк) и Филиппин (Б. Г. Доронин). В 70-80-е годы научно-исследовательский интерес кафедры также обратился к общественной мысли Китая (В. Ф. Гусаров, Н. А. Самойлов), религиозно-политической истории Вьетнама (В. Н. Колотов).

В последние годы на кафедре появились специалисты по истории Кореи (С. О. Курбанов), истории Вьетнама и Камбоджи (В. Н. Колотов), истории Малайзии и Индонезии (Г. Т. Тюнь). С 1991 года кафедра исследует отношения России со странами Восточной, Центральной и Юго-Восточной Азии, в том числе деятельность Российских Православных Миссий в этих регионах. Кафедра поддерживает научные связи с университетами и научно-исследовательскими институтами Европы, Америки и Дальнего Востока и стран ЮВА.